|

|

| ー戦中・戦後の暮らしー |

| 8月は終戦の月です。今回は、戦中・戦後の苦しかった時代の様子を、小学校の教科書内容の移り変わりとその時代背景や、自分のうすれゆく記憶をたどりながら紹介したいと思います。 |

第1〜3期の教科書 国定教科書の誕生

歴史民俗資料展示室を入って右側、2階への階段に行く出口の右のケースに、昭和16年〜20年(1941年〜1945年)の国定教科書(第5期)が展示されています。

展示室に見学に来る年配のみなさんはこれを見て懐かしいと感激されています。

国定教科書は、明治37年(1904年)から作られ、その第1期は資本主義の時代を反映して比較的近代的な内容が掲載されていました。

第2期(明治43年〈1910年〉から)になると、国家主義的な性格が強まり、第3期(大正7年〈1918年〉から)には大正デモクラシーの時代を反映して、国際協調的な内容の教材が多くなりました。 |

国定教科書の展示ケース |

|

|

第4期の教科書 日本は戦争へと突入

昭和6年(1931年)、満州事変が起こり、次第に軍国主義・ファシズムが日本を支配するようになりました。教科書も、昭和8年から第4期の国定教科書が使用されるようになり、内容は天皇や国家に忠誠を尽くさせる臣民教育を目指すものに変わりました。

当時の交野の小学校は「交南尋常高等小学校」という名前で、教科書の代表的なもののひとつである「小学国語読本・巻一」は「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」から始まっています。 |

第5期の教科書 忠君愛国教育の徹底

第5期の教科書は、昭和16年(1941年)から使用され、その内容は、超国家主義・軍国主義の性格が強く、戦争目的完遂のための「皇国民の錬成」ということに集約されています。神国観念を養い、皇国臣民であることを教えて、忠君愛国一本の道徳を徹底させようとするものでした。

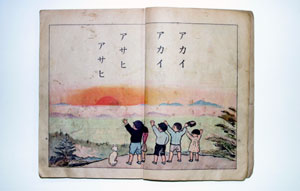

当時の小学校は国民学校と改称されていて、交南尋常高等小学校も「交野国民学校」となりました。ヨミカタ(小学国語読本・巻一)は「アカイ アカイ アサヒ アサヒ」で始まり、中には「ヘイタイサン ススメ ススメ チテ チテ タ トタ テテ タテ タ」といった戦争を反映したものもあります。

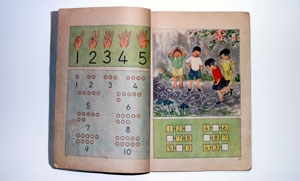

ちょっと面食らうのは、横書きでも全て右から左へ読んでいくことです。そのくせ算数の教科書は左から右に読みます。また、音楽の教科書についても、当時の時代の流れを反映して、従来の「ドレミファソラシド」の階名が廃止され、「ハニホヘトイロハ」と変更されていました。 |

ヨミカタ(第5期小学国語読本)の表紙 |

|

ヨミカタの最初のページ |

|

算数の教科書「カズノホン」 |

|

|

|

|

戦後の教科書 日本語廃止の危機?

終戦間もないころの教科書は、第5期教科書中の戦争教材や国家主義的教材を切り取ったり、墨で塗りつぶしたりして使用しました。その後、仮とじの粗末な教科書時代を経て、昭和22年(1947年)、文部省著作の教科書が出されました。

内容は民主主義に基づいて作られており、近代的な性格が強いものでした。登場人物も欧米人が圧倒的に多く、注目すべきことは「土地と人間」など、はじめて社会科の教科書が誕生したことです。

余談になりますが、毎日新聞の「戦後60年の原点」という連載のある記事に、「教科書ローマ字化寸前」という見出しで、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の強制勧告草案を報じていました。もし実行されていたならと思うと・・・

昭和24年(1949年)からは、教科書の検定制が実施され、多くの教科書会社が個性豊かな教科書を出版しました。教育自体も、教科書を唯一絶対のものとして扱う「教科書『を』教える」教育から、教科書も教材のひとつと見る「教科書『で』教える」教育に変化しました。

検定制になってはじめのころの教科書は、科学者を多く登場させるなど、民主主義というより無国籍的な教科書という性格でしたが、何度かの学習指導要領の改訂を経て、現在の教科書になりました。

戦中の暮らし 私の戦争体験

戦争末期の昭和18年、当時、私は15歳でした。食糧事情も悪くなり、私も子どもなりに農作業を手伝いました。

田んぼの草取りやサツマイモの植え付け、冬には山から枯れた松葉を集めて麻袋に入れ、姉と妹の3人でリヤカーに積んで持ち帰ったものでした。

昭和19年には、私は学校ではなく徳庵にある田中車輛(現在の近畿車輛)に勤労学徒として出勤することになりました。食事は会社で出ますが、大豆や雑穀の混じった主食に副食も粗末なものでした。「ぜいたくは敵だ」の考えが徹底していて、単に空腹を満たせればよかったのです。

昭和20年になると、日本戦局の不利が私たちにも感じられるようになりました。夏に入るころには、空襲警報のサイレンが昼夜を問わず、よく鳴りました。艦載機による機銃掃射で学校もやられ、運動場に目を移したとたん、一直線に土煙が走りました。機関砲で銃撃されたのです。空襲が落ち着いてからその跡を掘ると、人差し指大の弾丸が出てきました。

そして8月15日、正午から玉音放送がありました。聞き取りにくいラジオ放送の中で、次の言葉だけは明確に覚えています。

「堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」

これで日本は負けたのだ。これから日本はどうなるのだと張りつめた気持ちのやり場のないむなしさに、私はただぼう然としていました。

歴史民俗資料展示室 ボランティア解説員 中角甫

|

|

戦時中の日用品(展示室の展示物から)

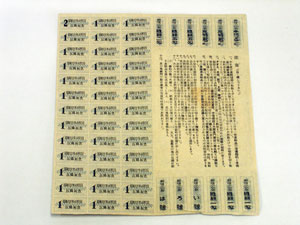

配給の衣料切符

衣料品が公平に分配されるよう配られました |

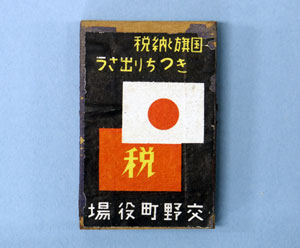

当時の交野町役場が販売していたマッチ

「国旗と納税きっちり出さう」と書かれています |

|

|

住 所 交野市倉治6−9−21(教育文化会館内)

▽JR津田駅から徒歩10分

▽交野市駅から、京阪バス「津田駅」行き、「南倉治」下車、徒歩1分

▽ゆうゆうバス、倉治コース、「南倉治バス停」下車、徒歩1分

開館時間 午前10時〜午後5時(入館は4時30分まで)

休館日 月曜日・火曜日・祝日・年末年始

問い合わせ 文化財事業団(TEL893・8111)か、同展示室(TEL810・6667) |

|