| |

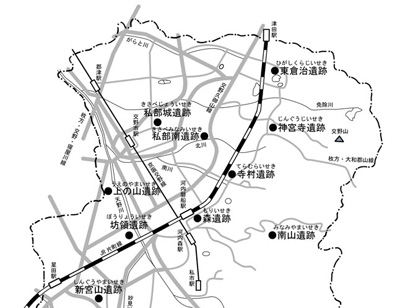

| No.3~稲作と争いのはじまり~ |

| |

今回は、弥生時代の交野を紹介します。

弥生時代という名前は、「弥生式土器」が日本列島の広い地域で用いられるようになったことからつけられました。

弥生式土器は、全体的に明るく赤っぽい色で、硬く焼かれているのが特徴です。

また、この時代に水田での稲作や、青銅・鉄などの金属器も広まり、現在の日本文化の基礎ができあがっていきました。 |

弥生式土器 |

|

|

| |

| 稲作のはじまり |

いきいきランド交野から京阪交野線付近までに広がる私部南遺跡から、弥生時代の水田が発見されました。

この水田は、水路も引かれるなど水田としてきちんと整備されていて、縄文時代の稲作のものとは違うものです。

私部南遺跡からは、第二京阪道路建設時の調査で、弥生時代前期の住居も発見されました。交野に稲作など、弥生時代の文化の波が、早い時期から伝わっていたことが分かります。

また、市役所別館の北に、私部城跡という中世の城跡があります。この城跡の下から、弥生時代中期の土器や、稲の収穫に使う石包丁などの石器が見つかっています。このあたりにも弥生時代の水田や集落があったのでしょう。 |

石包丁(私部城跡) |

|

|

| |

| 弥生時代の監視施設 |

東倉治遺跡と南山遺跡は、両方とも見晴らしの良い高い所にある遺跡です。

東倉治遺跡のある場所は、当時は山で、弥生時代の終わりごろの住居などが見つかりました。

南山遺跡は、河内森駅から傍示の里へ抜ける山の中にあります。山道沿いの崖が崩れた時に、一番上の写真のような弥生式土器が見つかりました。

東倉治遺跡と比べてさらに高い所にあり、「高地性集落」と呼ばれています。

一般的に、高い所に作られた弥生時代の集落は、砦や緊急時に逃げ込むための〝逃げ城〟として使われる軍事施設だとみられています。

しかし、東倉治遺跡と南山遺跡からは、武器の出土が少ないことから、軍事施設として使われることはなかったようで、他の集落からの襲撃に備えるための監視施設だった可能性が高いと考えられています。

|

|

|

| |

| 上の山遺跡の大建築物 |

旧石器時代でも紹介した上の山遺跡からは、弥生時代の住居の跡や墓の跡も見つかっています。

この中で注目されているのが、独立棟持柱を持つ掘立柱建物です。

当時、ほとんどの建物が竪穴式なのに対して、この建物は高床式で、弥生時代の交野の建物の中で一番大きいものです。

この建物の形は、現在の伊勢神宮などの神社建築に引き継がれているもので、その珍しい構造と規模の大きさから、特殊な建物であることがうかがえます。

神社のようなお祀りをする場所として使われていたか、高床式で大きいことから、近隣の集落の米を保存した大倉庫だったのかもしれません。 |

掘立柱建物

(復元イメージ) |

|

|

| |

| 小学生の大発見! |

藤が尾小学校付近に、坊領遺跡という遺跡があります。これまで、全面的な発掘調査はされていませんが、弥生時代の遺物の多くが採集されており、集落などがあると考えられています。

3年前に、小学生がこの遺跡上の畑から、石器や石の破片をたくさん見つけました。これは、この遺跡で石器を作っていたことをうかがわせる大発見です。

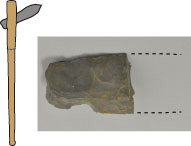

また、その中に、それまで交野では出土したことがなかった「石戈」という大発見がありました。

石戈とは、上の図のように柄に対して斜めに石の刃をつけた武器です。

当時、中国の軍隊が用いていたものが伝わったようで、石や金属製のものがあります。 |

石戈(坊領遺跡) |

|

|

| |

| 弥生時代を考古学してみよう |

弥生時代は水田での稲作が始まり、のどかな印象がありますが、稲作用の土地や水などをめぐって争いが始まった時代でもあります。

しかし、交野では争いの跡は見つかっておらず、武器となる石器や金属器も少ししか見つかっていません。また、私部南遺跡では継続的に水田が営まれていたことから、東倉治遺跡や南山遺跡で周辺の監視など戦乱に備えてはいたものの、比較的安定した暮らしをしていたと考えられます。

しかし、新たに武器である石戈が見つかったことから、交野の人々が弥生時代の戦いに関わった可能性が少し高まりました。

このように、一つの発見が、今まで考えられていた昔の交野の姿を変えることになるかもしれません。 |

| |

|

歴史クイズ

問題

弥生時代の由来となった、弥生式土器という名前はどのようにしてつけられたのでしょうか?

①考古学者の弥生さんが発見したから。

②3月(弥生)に発見されたから。

③弥生町という場所から発見されたから。 |

歴史クイズの正解者の中から抽選で1名様に「ジュニア文化財ガイドブック」をプレゼントします。当選者の発表はガイドブックの発送に替えさせていただきます。

応募方法

6月30日(木)までに①答え②名前③住所④電話番号⑤あれば感想・質問を書いて文化財事業団広報プレゼント係(〒576-0052交野市私部2-29-5 e-mail:bunkazai@city.katano.osaka.jp)

問い合わせ 文化財事業団(TEL893・8111)

|

5月号歴史クイズ答え

正解は②です。

解説:縄文時代には、稲の痕跡は確認されていますが、水田や水路は見つかっていないため、弥生時代のような稲作は行われていなかったと思われます。

|

|