|

|

|

|

私市天田の宮のあたりは土地が広く、水が良く行きわたり、稲作には申し分のない良田でした。

こうしたことから三世紀の終わりから四世紀にかけて、この土地の開発が進みました。その後肩野物部氏によって周辺一帯が掌握されていったのです。 |

|

|

| 天田神社 記念撮影 |

|

条里制の名残り 一条通り

|

天野川地方条里制・一条通り |

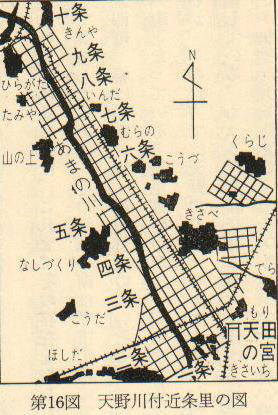

現在では、私市・天田の宮付近に一条通り、佃通りの地名が残っている。

また、京阪電車からも数年前までは、条里線が確認されたそうだが、今では家が建ち並び分からない。

私部には、町通り(ちょうどおり)−四条通り、枚方市の山の上が(古い名で南条村)−なな(七)じょう村などと残っている。

大化改新令の

班田法(はんでんほう)

奈良時代前期(七世紀)に、おこなわれた大化改新令により班田収授法が施行された。

七世紀の初め頃、聖徳太子は、天皇の全国の統治者として「天下の土地人民の主は天皇だけだ。外の豪族たちの勝手な徴税や人民使役はいけない。」(天にふたつの日なく、国に二つの王なし。この故に天下を兼ねあわせて、万民を使いたまうべきは、ただ、天皇あるのみ。)といって、全統治者天皇と全人民を直結しようとする大理想を抱かれた。しかし、それは当時、鼻息の荒い曽我馬子のために実現できず、法隆寺斑鳩の宮で亡くなった。

この聖徳太子の理想を受け継いで、ついにそれを実現したのが中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)で、それを制度化したのが大化改新令である。

班田とは田を国民に分配することで、死ねばこれを国に収め、子供が生まれて六歳になると授けるというので収授といい、その田を口分田(くぶんでん)といった。

こうした口分田(くぶんでん)を各人に公平に分配できるようにと、全国の河や湖に近くて、稲作に便利な所に、条里制の区画を設けることになり、交野地方でも天の川付近やその他にこの区画ができた。

(交野市史より転載)

交野地方の稲田は弥生時代から開かれていたが、大化改新の際に、天の川沿岸の全域におこなわれた。

その地域は、南は、私市天田の宮から、北は枚方市禁野(ひらかたしきんや)−枚方市駅付近までの間、南北54町、幅は私市・森・星田付近の広い所で約18町、私部(きさべ)郡津(こうづ)付近から下流で5から6町となっている。(現在反別にすると、510町歩、約505ヘクタールの面積であった。)

この条里制も藤原摂関政治の時代になると、班田収授法も崩壊し、貴族や寺社の勢力がつよくなり、荘園制が発達して貴族や寺社への土地の寄進が行われた。寄進された荘園は管理人(荘官)により運営され、荘官は直営田をもらい荘民に耕作させた。この土地を佃(つくだ)といった。

|

|

|

|

今日も一日元気に歩けますように! |

|

|

古代の河内の中心である国府(こくふ)(柏原の国分)に至る南北道として山の根(やまのね)の道がありました。

この道は、山麓の村々を通るためにまがりくねっていました。

その後、高野山が開かれて以来、高野山参詣の人々のために整備されて東高野街道となりました。

|

|

|

|

|

| ここに蛙石の伝説が伝わっています。 |

灯篭の辻の蛙石

|

|

ふるさと交野を歩くひろい話(二)より ふるさと交野を歩くひろい話(二)より

昔、河内郡交野の森という村の城戸(きど)という処に、由松とお種と言う仲の良い夫婦が住んでいた。

この夫婦は僅かな田畑を耕作して生計を建てていた。ところが、ある日庄屋さんがきて「由松さんよ、郡代からの命令だが、大和の国の郡山城の普請に出てくれんか。各村からも数名の呼び出しがあるので、明日是非郡代の処に出頭してほしい。」こんな命令があった。

由松は親類や近所の人達にお種のことをお願いして郡代のところに行った。お種も由松さんを見送るために郡代のところに行ったところ、多くの人々が来ていた。郡代から大阪城に入ってそれから郡山へ出向いてくれとのことであった。

時々夫から無事を知らせる便りが来た。「郡山城では石垣の石を各地から運搬している。もう3ヶ月もしたら工事も完了する。」と知らせてきた。

その後、夫由松からの音信のない日が続いた。夫は元気で働いていてくれているとは信じているものの、音信がないのでさびしかった。3ヶ月も過ぎたのに夫は帰って来ない。他の村の人々は一人、二人と帰ってきたのに夫由松は帰って来ない。

帰ってきた人達に由松の様子を尋ねたが誰も知らなかった。ところがある人の話に、城の石垣が崩れて数名の死傷者がでたということであった。

お種さんは庄屋に行って由松の安否を聞くが、庄屋は郡山に問い合わせるとの返事だけであった。

お種さんのことを村の人々が囁くようになった。お種さんは夫の帰るのを今か今かと待ったが夫の姿は見えなかった。村の人々が、淋しく夫の帰りを待つお種さんの気持ちを慰めては見ても、いよいよお種さんの悲しみは日増しにおおきくなり、涙のかわくことはなかった。

そのうち、お種さんの行方はわからなくなった。関係先をも探したが不明であった。

村の人達はお種さんの行方を探しているうちに、何時もお種さんが立っていた所に、大和から帰ってくる方の道を見るように蛙のような石があるのに気がついた。お種さんは由松さんの帰るのを待ちきれず石になったのではないか、誰が言うとはなしに世間の口に上った。

|

|

|

村の人達はお種さんの行方を探しているうちに、何時もお種さんが立っていた所に、

大和から帰ってくる方の道を見るように蛙のような石があるのに気がついた。

お種さんは由松さんの帰るのを待ちきれず石に

なったのではないか、誰が言うとはなしに世間の口に上った。 |

|

|

大門酒造 無垢根亭付近の石仏 |

|

|

|

交野地方には石清水八幡宮の荘園があった。 天暦3年(949)のことで三宅山一帯1400町歩にわたる広大なものである。津田山から交野山、竜王山、星田の山々まで入っていた。そのほかに山年貢を収納する倉庫、荘園の管理をする役人の住む住宅地などが6町歩、荘司(荘園の管理人)が荘園内の農民を使って耕作する田(佃、つくだ)が23町歩もあった。 天暦3年(949)のことで三宅山一帯1400町歩にわたる広大なものである。津田山から交野山、竜王山、星田の山々まで入っていた。そのほかに山年貢を収納する倉庫、荘園の管理をする役人の住む住宅地などが6町歩、荘司(荘園の管理人)が荘園内の農民を使って耕作する田(佃、つくだ)が23町歩もあった。

池田麗一著「須弥寺沿革誌」に、山司(荘司)として石清水八幡宮から派遣されてきた役人の名前が森に伝わっていると記されている。

それによると延久年間(1069〜1074)、森宮内少輔という有徳の人が森に住んでいた。彼は森にあった「警固観音」が大変荒れ果てているのを見て、私財を投じて再興した。そのことによって彼の名が上がり、これまで「無垢根(むくね)」と呼んでいたこの村の名前を「森の村」と呼ぶようになったというのである。「無垢根」というのは「白無垢」というごとく、純粋、汚れのないということであるが、森の場合は字が違って「椋(むく)の木」の意味であろう。山ろくの村であるから付近に椋の大木があった。その周囲に発展した村ということである。

|

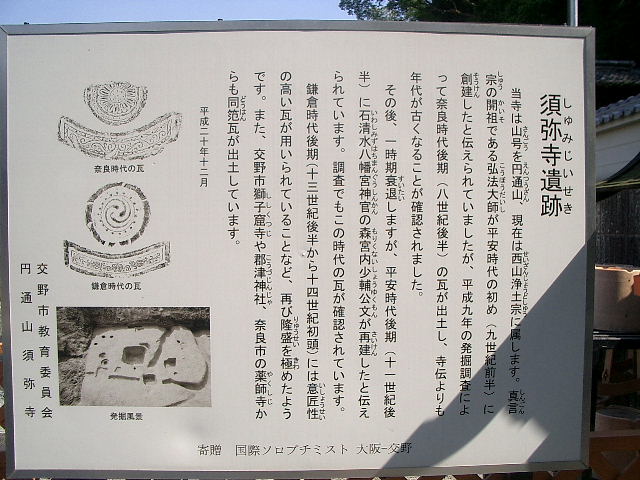

円通山須弥寺 の建っている場所が「堂ノ前」で、須弥寺の観音堂の建っている岡が「堂山」である。観音堂の山という意味で堂山と呼ばれている。 の建っている場所が「堂ノ前」で、須弥寺の観音堂の建っている岡が「堂山」である。観音堂の山という意味で堂山と呼ばれている。

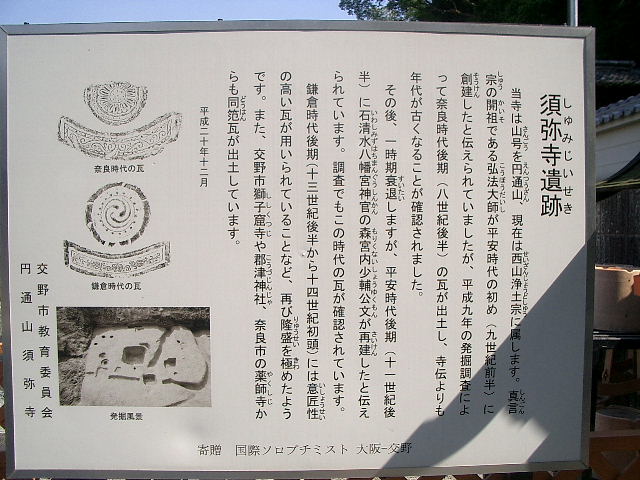

須弥寺は平安時代の初期に当たる淳和天皇の天長3年(826)僧空海が森の地にこられて、一草堂を結んだのが当寺の始まりと言われている。また、観音堂は清和天皇の貞観3年(861)大和国の大安寺の僧行教が天皇に奉じて、国家鎮護のために宇佐八幡を勧請(かんじょう)し、八幡の男山に祭って、石清水八幡宮とした。

この勧請のとき、行教は観音菩薩により宇佐八幡からの旅が警固されると信じたことから、この大任を果たすことができた。このことから、この観音を「石清水八幡警固観世音菩薩」と呼んだのである。そして、この観音が須弥寺の南の上の観音堂に祀られている。 |

|

観音堂 |

|

|

|

指定樹木 ヤマモモの木 |

|

脱衣婆 |

戦後新しく再建された |

昭和33年再建と読んでいただきました!

|

|

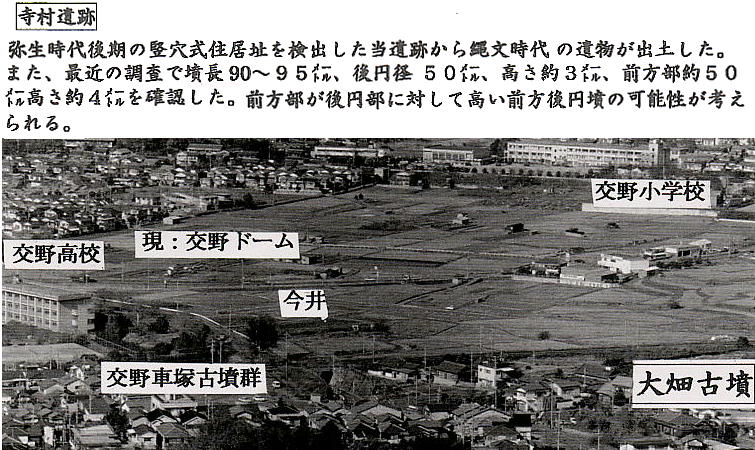

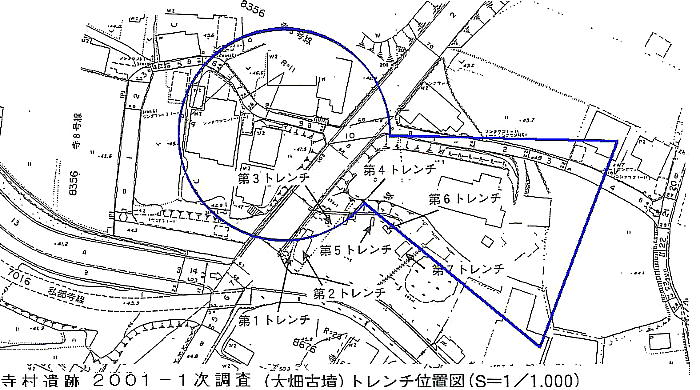

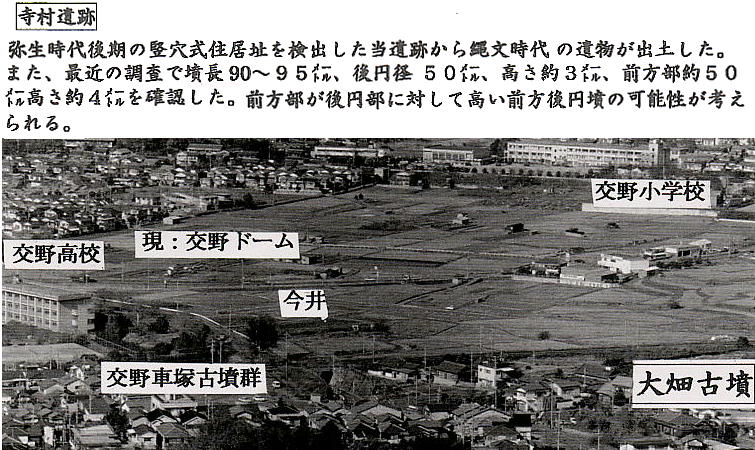

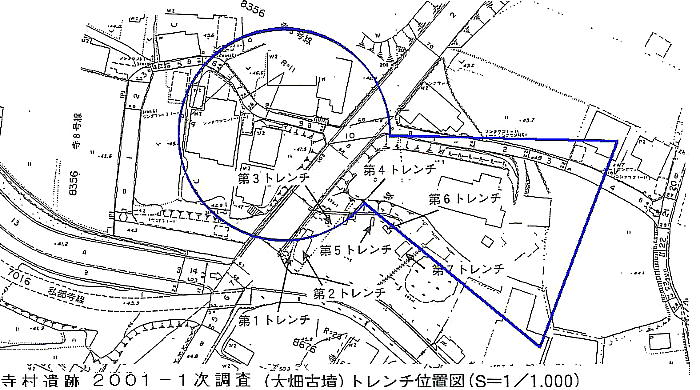

弥生時代後期の遺物が出土した住宅地の上が最近の調査で、

前方後円墳であることが確認された。

墳長90〜95m、後円径50m高さ3m、前方部約50m高さ4mが確認された。

|

正行寺の前の辻には、「愛宕山」「二月堂」「柳谷」と刻まれたおおきな3基の灯ろうがあります。

昔、それぞれの信仰する講があって、ここに集まってはお祈りやお祭りをしたものだと思われます。

|

|

|

|

正行寺の門を入って右隅に、石仏がきれいに並んで立っています。

これは昭和50年、古文化同好会の人たちの手によって、お参りしやすいよう整頓され、

一つひとつの石仏の姿が分かるようにしたもので、「地蔵団地」とも呼ばれています。

|

正行寺の銀杏の大木に、沢山の銀杏がなっていました

|

|

|

寺村の山添家は庄屋の家で建物180平方メートル、釘を一本も使わず、造られています。木造入母屋造り、かやぶきで土間が広く、四間取りの配置に奥座敷、棟札に宝永2年(1705)の文字があって国の重要文化財の指定を受けています。

|

|

に指定されている。 に指定されている。 |

|

この住宅は江戸時代の庄屋の家で、11代前の九左衛門平精が宝永2年(1705)に建てたもの。

母屋は土間の面積が広く、雨の日などは農事を広い土間ですることが出来たそうです。現在では全国でも数少ない茅葺きの屋根がとても珍しいものになっています。

この地方の民家は家の中ほどで、棟木を支える大柱を中心に、その周りに部屋を作り、だいたい「田」の字の形を動かすことはできない。それにただいろいろの枝葉を付けるだけのことであるのが原則。それは棟木をもつ日本の家には、その後、どんなに変化をあたえても、屋根が落ちては住んでいられなくなるから、この法則から抜け出すわけにはいかない。

このような根本的なところは、出雲大社の建物でもそれがみられて、以後日本家屋の不動の伝統となっている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神宮寺のブドウ畑の一角に、以前に育てられていた桃の木を

黒田さんが見つけられて、紹介いただきました!

明治30年頃から、ここの官有地が村に払い下げられたのに伴い

村から南の方に開墾が始まり 明治40年頃に開墾が終わり、

開墾地には「稲田桃」が植えられた。

この桃は秀れた品種であったため京都・大阪で高値で取り引きされた。(交野市史より)

|

当日、郡南街道入口付近、午前10時半ごろ31度でした!

|

|

|

今のところ交野地方で天平以前の寺院で唯一判っているのが、開元寺です。昭和29年神宮寺で天平時代に礎石が発見され、古代当地方に栄えた大寺の果てだとわかりました。

この寺は中世には、山岳寺院として交野山上に移りましたが火災に遭い、その後源氏の滝の口に小寺となって残っていました、明治時代に廃寺となってしまいました。

|

|

|

|

神宮寺には交野山の登り口に約一万三千年前の旧石器時代、それより200メートル下ったところに約九千年前の縄文時代早期の遺跡があります。特に底部の尖った押型文の神宮寺式土器は、縄文時代早期を代表する土器の一つとして有名です。

|

|

|

|

|

廃開元寺跡(はいかいげんじあと)

開元寺は中世の記録である『興福寺官務牒疎』によると尊延寺・百済寺とともに興福寺僧宣教の開いた寺で天平時代の頃の創建とされます。神宮寺集落からは天平時代の礎石や瓦片が出土しています。この寺は『興福寺官務牒疎』の記事に「坊舎八舎宛在之」とあり、大阪府が発掘調査した百済寺や、文献資料にみられる津田寺の伽藍配置を参考にすると、開元寺は薬師寺式の伽藍配置で、南から南大門・中門・左右の東西両塔・金堂・講堂・食堂および左右の僧坊があったのだろうと考えられています。

「興福寺由来記」や「興福寺社縁起」など、平安時代からこの名前がみられます。この後、開元寺は鎌倉時代になってから山岳仏教の影響を受けて交野山頂へ移動し、岩倉開元寺と名前を変えました。

神宮寺遺跡

昭和31年、交野考古学会(現在の交野古文化同好会)が岩倉開元寺跡調査の時に、石仏の道の弥勒仏坐像石仏から下へ、2枚目の畑の南よりのミカン畑から2点の石器が採集されました。この2点の石器はハンドアックスと呼ばれる握斧とナイフ形石器でした。ハンドアックスは長さ9センチ・幅6センチ・厚さ2センチで、ナイフ形石器は長さ6センテ・幅2センチ・厚さ1センチで石材は共に二上山から採取される讃岐石(サヌカイト)です。

また交野考古学会による神宮寺地区の調査で縄文時代の石鏃や石器の原石材が発見され、神宮寺付近に縄文時代の集落があることが確実となり、神宮寺遺跡と名付けられました。昭和32年の調査で採集された土器片は縄文時代早期の押型文土器で、遺跡名をとって「神宮寺式土器」⇒と呼ばれています。神宮寺遺跡では縄文時代の住居は発見されていませんが、炉が5基出土しています。

|

|

|

|

|

|

|

かるたの絵札に描かれた付近で? 記念写真を撮りました

|

寺の賽の神

|

|

|

|

|

|

|

|

|

黒田さん、いろいろとご案内役お疲れさまでした!

|

|

|

|

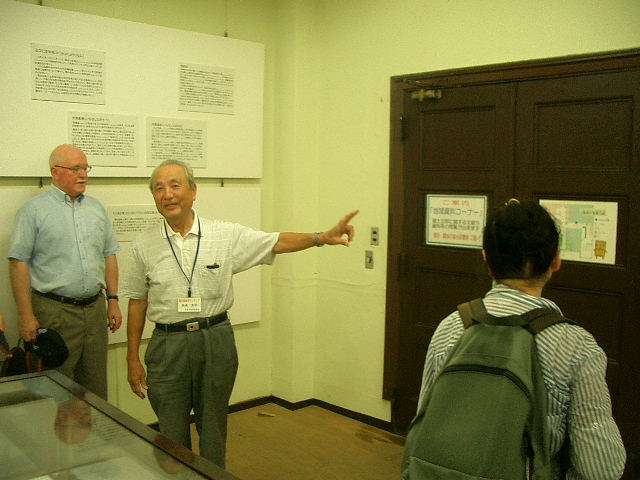

山根街道を歩き、交野市立歴史民俗資料室へ

|

高尾秀司さんに特別展「徳川家康と交野」

・常設展の説明をお願いしました。有難うございました! |

|

|

|

|

|

最後に、皆さん暑い中本当にお疲れさまでした!

|

イギリス人とドイツ人のお二人も一緒に歩いて

「良かったです!」 「有難う」と挨拶されました!

交野の古い歴史を肌で感じた、楽しい歴史ウォークでした。 次回が楽しみである。一人でも多くの市民の方々にこの喜びを味わっていただきたいと思います。

平田政信さんが作成されました、当日の案内レジメを再度、ご確認ください。

PDF文書 かるたで巡る歴史道・森・寺・神宮寺・倉治編

↑ クリック

次回の歴史健康ウォークは、2010年9月27日(土) 午前9時

京阪枚方市駅(京都ホーム)集合 「シリーズ古都京都を訪ねる

神宮丸太町→真如堂→吉田神社→百万遍→出町柳を歩きます。

是非とも、皆さん誘い合って参加しましょう!!! |

|

歴史民俗資料展示室からのお知らせ

第4回企画展示

「交野市指定文化財展〜徳川家康と交野

-神祖営趾之碑を中心に〜」

9月1日付けで徳川家康の大阪夏の陣に関連した石碑が市指定文化財に指定される運びとなりました。

今回の展示は指定を記念して、徳川家康と交野との繋がりが分かる資料を中心に展示します。

主な展示 神祖営趾之碑(拓本)・仁正藩清源寺鬼瓦(刻印瓦)・星田村大絵図など

開催期間 9月1日(水)から11月28日(日)

開室時間 10時〜17時(入室は16時30分迄)

休室日 月・火曜日・祝日

|

|

|

| |

|

9月1日(水)、教育委員会は、星田にある石碑「神祖営趾之碑(徳川家康宿営之碑)」を、新たに市指定文化財に指定します。

この碑は、交野が徳川家康、特に大坂夏の陣と深く関わっていることを証拠づける貴重な文化財です。

今月は、「徳川家康と交野」についてご紹介します。

問い合わせ 文化財事業団(TEL893・8111) |

|

| |

|

|

慶長20年(1615年)、家康は大坂夏の陣に赴く際、領主の市橋長勝が守りを固めていた星田村の庄屋、平井清貞の家に宿泊し、そこから出陣しました。このことは、徳川幕府の正史である「徳川実紀」にも記されています。

家康が天下を治めた証といえば、慶長5年の関ヶ原の戦いに勝利したことや、慶長8年に、将軍となり幕府を開いたことが考えられますが、家康はこのときは改元(元号を変えること)をしていません。

家康は、豊臣家が存在する限り、徳川家の天下が安泰とはいえないと考えたのでしょう。豊臣家を滅ぼした大坂夏の陣のあとすぐに、徳川の天下を宣言する意味で、元号を「慶長」から「元和」に改元しました。大坂夏の陣が、家康にとって特別な戦いだったことがうかがえます。

また、「元和」とは「元和偃武(武をやめて和を始める)」を意味します。つまり、応仁の乱から150年近く続いた戦国時代が終わったことを国中に宣言したのです。

|

|

|

大坂夏の陣から184年後の寛政11年(1799年)、市橋長勝の子孫、市橋長昭は星田村を訪れ、神祖(家康)が、宿営したことの詳しい話を聞き、長勝の功績を広く世間に知らせるため、石碑を建てることを思いつきました。

このことを平井清貞の子孫、平井貞豊に命じ、建てられたのが神祖営趾之碑です。

碑には、長勝が、家康を迎え入れるために、星田村の守りを固めたことで、村が大坂方(豊臣方)の焼き討ちを免れたことや、真田幸村の軍勢に、徳川軍の多くが動揺するなか、長勝の隊は乱れずに戦ったこと、長昭が碑を作るに至った経緯などが刻まれています。

|

|

| 神祖営趾之碑以外にも、交野には家康ゆかりの地があります。 |

| 伝家康ひそみの藪 |

|

旗掛け松 |

|

天正10年(1582年)、明智光秀が織田信長に対して謀反を起こした「本能寺の変」のとき、家康は堺に滞在していました。

信長死亡の知らせを聞いた家康は、身の危険を感じ、光秀軍に見つからないよう、帰国する際、星田を通って、山城、伊賀と越えて、無事、帰還しました。

そのときに家康がひそんでいた藪が「家康ひそみの藪」といわれています。

|

|

家康が星田村に宿泊したとき、家康軍が陣をはり、旗を掛けたのが新宮山(星田公園)の松で、「旗掛け松」と呼ばれています。

当時の松はすでに枯れてしまっていて、現在の松は2代目です。

|

| |

|

|

家康ゆかりの地MAP

|

|

|

神祖営趾之碑を記念して、イベントを開催

問い合わせ 文化財事業団(TEL893・8111) |

企画展「徳川家康と交野」

−神祖営趾之碑を中心にー

と き 9月1日(水)〜11月28日(日)午前10時〜午後5時(入室は午後4時30分まで)

休館日 月・火曜日、祝日

ところ 歴史民俗資料展示室

主な展示物

神祖営趾之碑拓本、御殿跡御石脾御造営諸記(写)、

権現様由緒書(写)、元禄十年星田村絵図、星田村大絵図

|

「神祖営趾之碑」説明会

と き 9月4日(土)〈小雨決行〉

(1)午前10時〜

(2)午後2時〜

集合場所 京阪バス妙見口バス停(星田駅行)

※現地までは徒歩(約2分)で移動します。

内 容 神祖営趾之碑についての現地説明会

申し込み 当日直接集合場所(申込不要)

|

史跡見学会「徳川家康と交野」

徳川家康ゆかりの史跡と、星田にある市指定文化財を見学します。

と き 9月17日(金)午前10時〜正午〈小雨決行〉

集合場所 星田駅

コース

星田駅ー薬師寺ー星田寺ーしゃみ安・けんしき屋敷跡−

伝家康ひそみの藪ー神祖営趾之碑ー旗掛け松(星田公園)

定 員 先着30人

参加費 100円

申し込み 9月6日(月)から文化財事業団

|

市民文化財講座「徳川家康と知恩院」

〜公家文化の受容を中心に〜

家康は、豊臣政権下では、京都の公家を担当し、方広寺の大仏や豊国神社の造営にも深く関わっていました。

こうした家康の活動を文化的にとらえた講座を開催します。

と き 10月1日(金)午後2時〜4時

ところ ゆうゆうセンター4階 多目的ホール

定 員 先着80人

参加費 300円

講 師 佛教大学文学部教授 今堀太逸さん

申し込み 9月6日(月)から文化財事業団

|

| |

|

|

![]()