|

| �ؒÐ�s���Β��ᕼ�����E�a�_���@�@���m���w�Z�̖k�� |

�@���m���w�Z�̖k���Ɂu�R�鍑�����Ջ����m�{�Ձv�̔肪�����Ă���B���������Ă̋��m�{�̑�ɓa�ՂŁA�܂��R�鍑�����̋����ՂƐ��肳��Ă���B

�@�V��12�N(740)�����V�c�͋��m�{�ւ̑J�s���A�E��b�k���Z�ɑ��c�𖽂���ƂƂ��ɁA���̌��̂����ɋ��m�{�Ɉڂ��B���̂悤�Ȃ��킽�������J�s�ł������߁A742�N�̒���̋V������ɓa���������Ă��炸�A���Ɏl���a(�����܂�ł�)�čs��ꂽ�B���̌㕽�鋞�̌������ڂ��A��ɓa�E����a��������ꂽ���̂́A�{�a�Ƃ��Ă̑̍ق��ǂ̒��x������ꂽ���͕s�ڂł���B�������A���̗��N�ɔp�s�ƂȂ�A�����ɓs���u���ꂽ�̂͂킸��4�N�ł������B

�@�{�Ղ͏��a48�N(1973)���甭�@�������s���A��ɓa�⌚����\����������Ă���B����5�N(1993)�ɂ͋{���������Ă���B���m�{�ɂ͌�ɎR�鍑����(���j��)���ڂ��ꂽ�B�S���ɍ��������c�̏ق��o���ꂽ�̂��V��13�N(741)2���ł��邪�A�R��̍������̑����̎����ⓖ���̏ꏊ�E�K�͂ɂ��Ă͊m���Ȃ��Ƃ͕s���ŁA�V��15�N(743)�����ɐ����V�c�����m�������ċ����ŏ����o���u�ǂ����Ă���A���̍��ɂ͊��������ƍl������B

�@���̌�A746�N�ɔp�s�ƂȂ������m�{�̑�ɓa���������Ɏ{������Č��ݒn�Ɉڂ����ƍl������B���݂܂ł̔��@�����ɂ��ƁA���̋K�͂�3��(��330m)�l���ŁA�����͓���45m�A��k20m�ł������Ɛ��肳��Ă���A���̎��͂ɉ�L�����菄�炳��Ă����B�����̓�100m���̂Ƃ���ɂ͌d��������A���݂��̑b�Ɣ肪�����Ă���B |

|

���m���́A�ޗǎ���ɐ����V�c�ɂ���đ���ꂽ�s�ł��B

�����A���т��щu�a��v�헐�Ɍ������A����s���̒��A�����������̂�ŊJ���邽�߂��A

�@���V�c�͓ޗǂ̕��鋞�𗣂�A�e�n��]�X�Ƃ�����A�V��12�N�i740�j�Ɍ��݂�

���Β��̒n�𒆐S�ɐV�s���߂܂����B�������A���m���͓V��16�N�i744�j��

�킸���S�N�]��Ŕp�s����Ă��܂��܂����B |

|

�F����̗����Ă���ꏊ�́A���Ղ̐��ʂɓ�����A

���͂ň͂܂ꂽ���́A�c����Ă����d�Ղ�b�ΐՂ���

�l���Ď��d�̓��ł������Ɛ��肳��Ă��܂��B |

|

|

�S���̑b�� |

|

|

|

|

����ȑb�ɋ����ł��I |

|

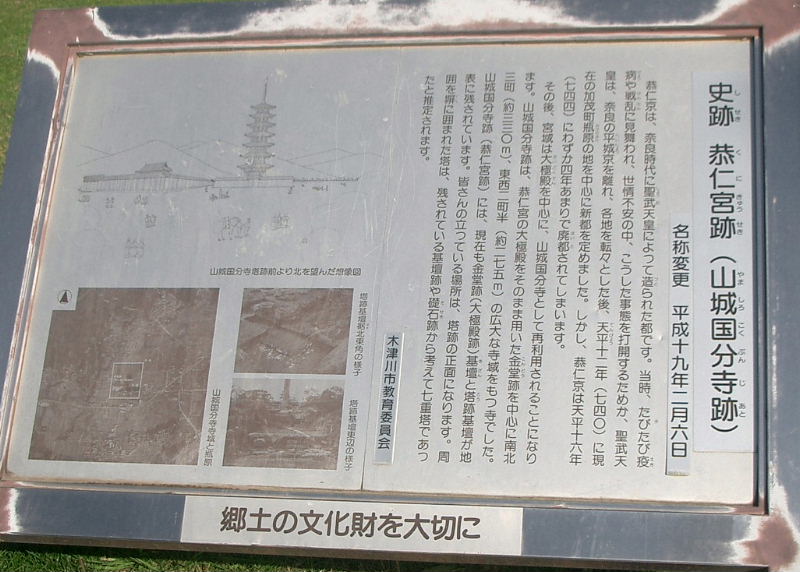

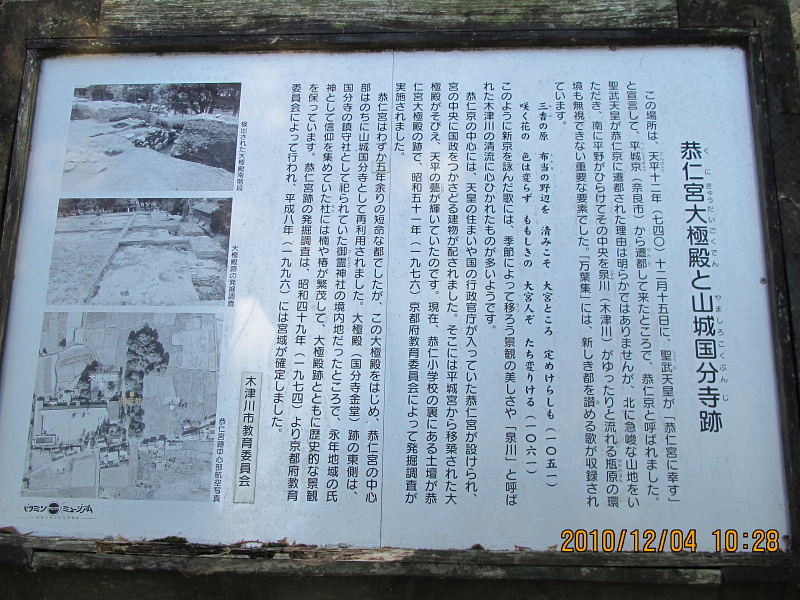

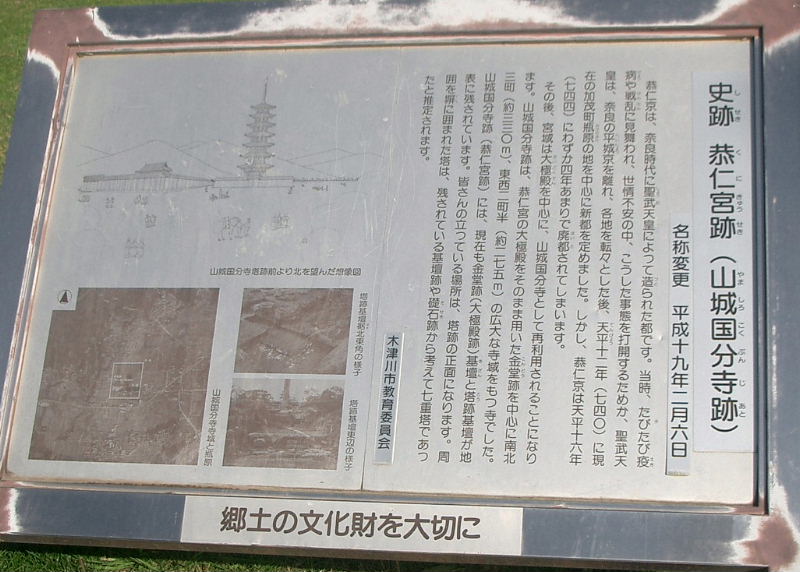

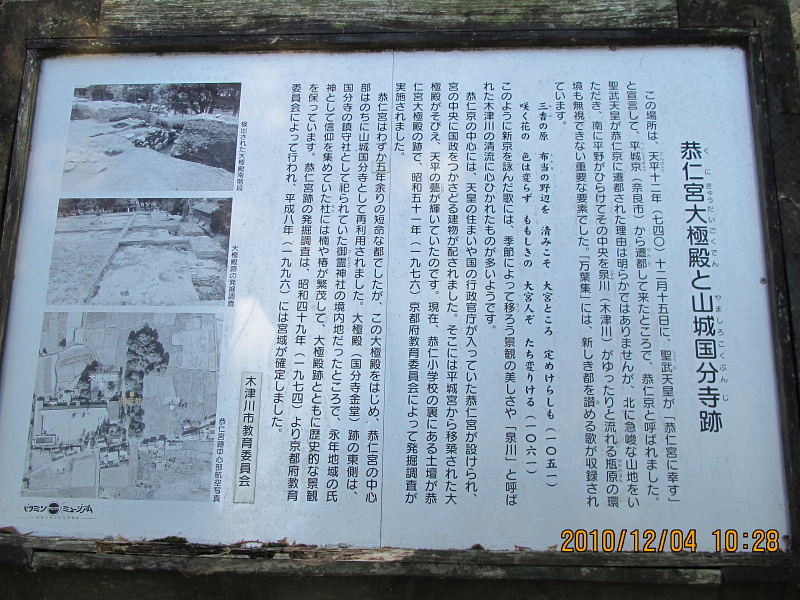

�@�V��12�N�i740�j12���A�˔@�����V�c�����m���J�s��錾�A�����s�K�̌㕽�鋞�ɖ߂炸�A�r���ɑ��c����Ă������m�{�ɓ���܂����B�{�a�̑��c�͋}�s�b�`�ōs���C����{��萭���̒��S�ƂȂ��ɓa�Ⓑ���@�A���͂���芪����L�Ȃǂ��ڒz����܂����B���ł͒������Ȃ�܂����ؑ��Z�ɂ̋��m���w�Z�̂����k���ɂ����d����ɓa�Ղł��B�d��ɂ͓����̑b���_�݂��A�s��Ȍ��z���ł��������Ƃ�`���Ă��܂��B���̊ԓ�R��̉��Ζ~�n�ɁA�s�̒��S�ƂȂ鋱�m�{�����c����A�ؒÁE���E�R��ɂ܂�����s��ȓs���v�悳��܂����B�s�̑��c��5�N�قǂŏI���A�{�a�̐Ղɂ͎R�鍑�������c�܂�܂����B

�@���m�{�̒����́C���a48�N����n�܂�A30�N�قǂ��₵�ċ{�a�͈̔͂��m�肵�܂������A�s����g�{�Ɉڂ��Ă���A���m�{�̑�ɓa���R�鍑�����Ɏ{�����ꂽ���Ƃ���A�Ւn�ɂ͒��炭�R�鍑�������c�܂�܂����B���̂��ߑS���ł��܂�ȓ�̏d�v��Ղ��������鎖�ƂȂ�܂����B�j�Ղ̎w��́A�����R�鍑�����Ƃ��čs���܂������A�ߔN��k��750���A������560���̓�k�ɒ����{�悪�m�肵�����Ƃ���A����19�N2��6���j�Ջ��m�{�Ձi�R�鍑�����Ձj�Ɩ��̂��ς��A�j�Ղ͈̔͂��g�債�܂����B

|

|

�j�Ջ��m�{�Ձi�R�鍑�����Ձj���������ɂ��イ���� ��܂��낱���Ԃ���

�ؒÐ�s�̓����A�u�˒n�ɊJ�������Ζ~�n�𒆐S�Ƃ���n��́A�k����r���A���A�����ƌĂ�A�O�̒n��ʼn��Β����`�����Ă��܂����B�����u���v�́A�Ñ�̐_�����i��J�����ɗR��������̂Ɖ]���܂��B

���̖~�n�ɂ́A�ޗǎ���̘a�����N�i708�j�ȗ��A�V�c���s�K�������c���{��r�����{�̑��A�Ñ�̉ݕ��u�a���J�݁v�钒�K�i���c�܂�܂����B�a��3�N�i710�j�ɕ��鋞���瓌���ւ̊�������������A���Ζ~�n�ɉ��c�w���ݒu�����ȂǁA������ʂ̗v�ՂƂ��ēo�ꂵ�܂��B

���̖~�n�ɓV��12�N�i740�j�A�����V�c���s��J���Ă��܂��B���m���J�s�ł��B�~�n�̒��ɑs��ȓs�s�v�悪�s���A���݂̒Ɖ����₦�邱�ƂȂ��~�n�ɋ����Ă��܂����B

���m���͂킸��5�N�قǂ̒Z���ȓs�ł������A�p�s��R�鍑�������Ւn�ɉc�܂�A���݂����d���Ցb�����������̂��Ă��܂��B�~�n����芪���������R���݂Ɩ~�n�𓌐��ɉ���悤�ɗ�����͖ؒÐ�B���̎R�������̐D��Ȃ��i�ς́A���s�̋L���Ƃ����܂��āA�����̉̐l�ɂ���ĉr�܂�Ă��܂����B |

|

|

�R�鍑�����ՂŋL�O�B�e (�]�X���v���B�e�j

|

|

|

|

|

|

|

| ���m���Ղ���C�Z�R�����ʂ�]�� |

|

�i�������イ���j |

| �R�鍑�����Ղ̖k��1.5km�A�C�Z�R(�O��R)�̒����Ɍ���(�^���@) |

|

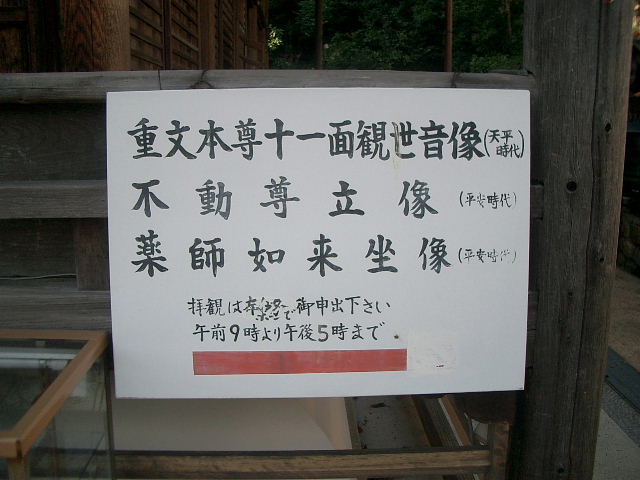

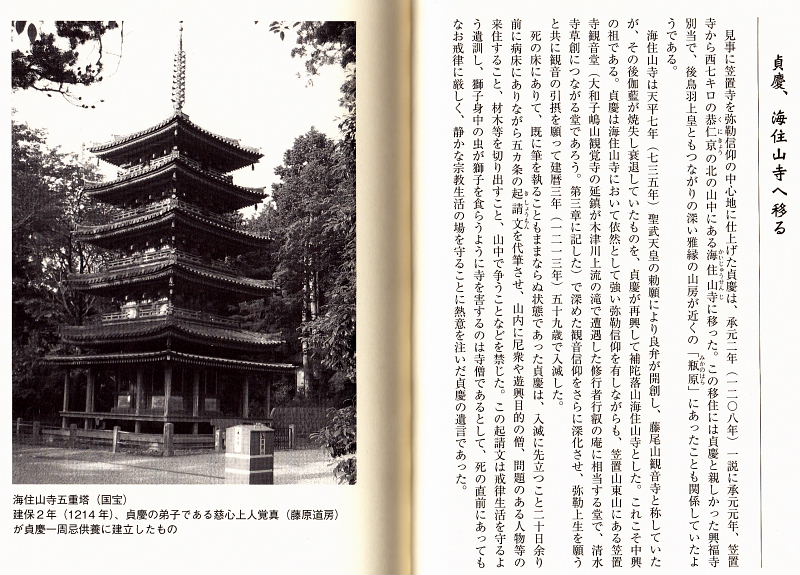

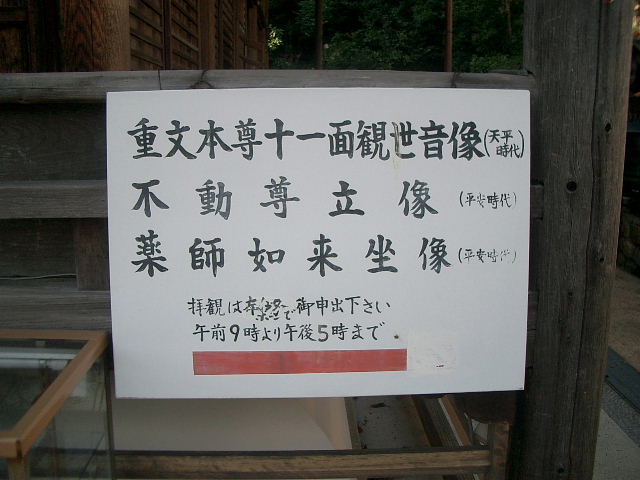

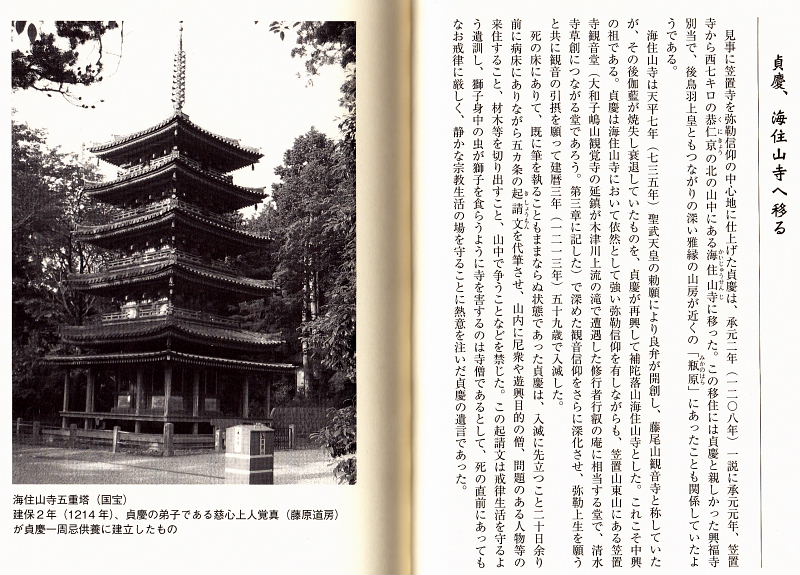

�@�R�鍑�����Ղ̖k��1.5km�A�C�Z�R(�O��R)�̒����Ɍ���(�^���@)�B���`�ɂ��ƓV��7�N(735)�����V�c�̒���ŗǕق��\��ʊω���{���Ƃ��Č������A�ω����ƍ������̂��n�܂�Ƃ����B�Ǖق͂��̌�A�ޗǓ��厛�̌����ɐs�͂��A���̏���ʓ��ɂȂ��Ă���B�ω����͕ۉ�3�N(1137)�ɉ��サ�A�ꎞ���ނ���������2�N�i1208)�Ɋ}�u���̉�E��l��c���ċ����ĕ�ɗ��R�C�Z�R���Ɖ��߂��B���̌�A��c�̒�q�̎��S��l�o�S�����ς̐����ɓw�ߐ����ɂ͓���58�𐔂������A�L�b�G�g�̌��n�ɂ���Ď��̂�����A�Ȍ㐊�ނ����B

�@��1���̋����ɂ͍���̌d�������B����2�N(1214)�o�S����c�̈�������{�̍ۂɌ����������̂Ō㒹�H�V�c�����̎ɗ���[�߂Ă���B����17.7m�Ə����������q����B��̈�\�Ƃ��ċM�d�ł���B�{�����ŏ��a38�N(1963)���w�����ɏ֍���t���ċ��p�ɕ����A�����ɖؑ��l�V������(���d��)���J��B

�@���ꓰ(���d��)�͊��q����O���̌��z�Ŋ��A���ŕ��B�����ɖؑ�����ɔ@������(����)�Ɩؑ������F���������u����B�{���͖�������̌��z�ŁA�{���ؑ��\��ʊω�����(���d��)�͕������㒆���̍�ŁA����167.9�p�B

���ꓰ�O�́u���Ó�(1258) �N�v���̐ΑD�͎��m���␅���ɗp�������̂ł���B |

|

|

�C�Z�R���܂�800���̈ē���

|

|

���Ԃ̎R��������� |

|

|

��ɗ��R�i�ӂ��炭����j�C�Z�R�� |

�R���������ƊC�Z�R���̖{���ɓ��� |

�{��

���`�ɂ��ƓV��7�N(735)�����V�c�̒���ŗǕفi�낤�ׂ�j��

�\��ʊω���{���Ƃ��Č������A�ω����ƍ������̂��n�܂�Ƃ���

�{���͖�������̌��z�ŁA�{���ؑ��\��ʊω�����(���d��)��

�������㒆���̍�ŁA����167.9�p

|

|

|

|

�C�Z�R�����ΑK��

|

���ꓰ(���d��)�͊��q����O���̌��z�Ŋ��A���ŕ��B

�����ɖؑ�����ɔ@������(����)�Ɩؑ������F���������u����

|

|

���O

|

�{���O�Ɂ@�Ȃŕ��@�o���I�i�т�j�� |

|

|

�C�Z�R������̌d�� |

|

��1���̋����ɂ͍���̌d�������B����2�N(1214)�o�S��

��c�̈�������{�̍ۂɌ����������̂Ō㒹�H�V�c�����̎ɗ���[�߂Ă���B

����17.7m�Ə����������q����B��̈�\�Ƃ��ċM�d�ł���B |

�{�����ŏ��a38�N(1963)���w�����ɏ֍���t���ċ��p�ɕ����A

�����ɖؑ��l�V������(���d��)���J��B |

|

|

|

���s�̎��R�Q�O�O�I�@�@���}�����̖��@ |

|

�{�a���e�ɍ���(�������č��j

�݂̍����̓I�X�Ȃ�ł����H�̎���ɃC���^�[�l�b�g�Œ��ׂ܂�����A

�݁E�E�E�_�Ђ𐳖ʂ��猩�������ɂ���A�����������

�����ɂ͖��������A�I�X�Ƃ��Ĉ����Ă�����̂������B |

|

���E�E�E�_�Ђ𐳖ʂ��猩�����E�ɂ���A�����J���������B

�����ɂ͖��������A���X�Ƃ��Ĉ����Ă�����̂������B�ƁA������Ă��܂����B |

|

|

|

|

���ꓰ�O�́u���Ó�(1258) �N�v���̐ΑD�͎��m���␅���ɗp�������̂ł���B

|

|

| ���������@�Ȃ��̂������� |

|

|

|

|

| �C�Z�R���̓W�]�����R��E�������] |

|

|

|

|

�����ɓޗǎs�̃h���[�������h�̓��������܂����I

|

|

�����ቺ�ɁA���m���Ղ� |

|

�{���݂̑���o�X��Ёi���o�X�O���[�v�j�̎В���

���������i�����j�̌㉇������Ă���W�ŁA

�o�X��Ԍ��߂��ɒ����̃C���X�g���`����Ă��܂����c�B

|

|

�C�Z�R����q�ρA�o�X�ɏ�荞�ލ��͌ߌ�P�Q���������߂������ƂȂ�A

�k�}�u�̎O���H���E�܂��āA���H�ꏊ�̖ؒÐ�͌��̃L�����v��ւƌ������B |

|

|

| �ؒÐ�͌��@�L�����v�� |

|

�S������̊}�u�� |

�L�����v�ꂩ��}�u�R��]�� |

JR�}�u�w����}�u�R��]��

|

|

�@�u���̕���v�ɂ��ƁA�}�u�R�͌Â��͎���R�ƋL����Ă������A�V�q�V�c�̎q��F�c�q�����̎R�Ɏ�ɗ������ɍГ�ɂ����A�R�_�̉���ɂ�ē��A���ӂׂ̈ɐg�ɒ����Ă������}(������)��u�������߁A�}�u�R�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ƃ����B

�@�R�͊}�u�����n�n����Ĉȍ~�A�C���̍s�����ӐM�̗�n�Ƃ��ĉh���A�������㓡���������K��Ă���B

�}�u�R�̓�[�Ɋ}�u��(�^���@)������B�n���͖��炩�ł͂Ȃ����ޗǎ���ɗǕق����厛�����̂��߁A���R���Ă��Ĕ�@���C�����Ɠ`���A����M���玛������ꂽ�ƍl������B�����A����R�}�u���Ə̂��A���q�����ɉ�E��l��c���B�����ē��R�ʎ�@�ɓ���A���ς𐮂������ɂ�49�@�̓��ɑm�V���R���Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B

�@���O���N(1331)����V�c�͋��s��A���厛�ʓ��q���𗊂�Ŋ}�u�R�ɗ��Ď����s�ݏ��Ƃ��A���𒆐S�Ɋ}�u��Ƃ��A�ߍ݂̕��m�_�����W�߂ē��R�O�k�̏����Ė��{�R�Ɛ�������A��1�J���Ŕs�ꎛ�͏Ă��ꂽ�B���̌㕜���v��͎��炸�A���͓��������@��{�V�Ƃ��A�]�ˎ���Č��̖{���ȊO��̓��F������ɂ����Ȃ��B

�@���ɂ͒�̏��O�ɓ���(���q)������A���ɏ\�O�d�Γ�(����)�Ǝ��{�n���n���u��(��c�M)�A��u���e1��(���Ɋ��q�E���ɍ��d��)������B

�@�����́u��E���v�Ƃ������A����6�قƂ����������`�Łu�}�u�R�ʎ��v6���Ər��V�d���̖������ށB

�Γ��͂��Ɩؐ��ł��������A���O�̕ςŏĎ����A���ɂ��펀�҂����ߐΑ��Ƃ����B���̌���̏�m���Ղ̏�����ɐm�����Ղ�����B���O�̕ςɑ����d�͂����킵����m�،ːՂŁA�߂��ɖ��ؐɂ͐펀�҂̖������ށB

�@����V�c�s�ݏ��Ղ͐̍�����炷�B�}�u��̖{�ېՂƂ����A�k�̓�̊ېՂƂ̊Ԃɂ͍��Ղ�����B

�\�O�d�Γ��ׂ̗̖��Ӑ͍���15m�]�̋��ŁA���̖{�����ӕ�F���ɂ��Ă������A���ŏĖł����B���̑O�̖{���͌��R���B���̉��̓���i�ނƋ��Ζ��R��(����)������B����13m�A��7m�̋���ɐ�������Ă���B

|

�}�u�������̊ق̑O�̒��ԏ�Ƀo�X�𒓎ԁA

�ו���a���Đg�y�ɂȂ��āA�}�u���ւƂ������Ɠo��B |

�}�u�R�o�R���@�����o��W�� |

|

|

|

�}�u�R�܂�900���̓o��I |

|

�j�y�����}�u�R�̐Δ� |

|

�P�����@�@�@�@�@�P�����U�O�ԁ�109�� |

�����ቺ�Ɋ}�u�̒��� |

�@

�����Ă͉��̓����������u���������Ƌx�ݏꂪ������ |

�O���� |

�}�u�R��̖،ː�

�킢�̎��ɂ��� ��̖،� ������Ă����̂�

�O�͍��������Y�d�͌��ŋ|�̒B�l�ł���B

���̕t�߂Ɍ��O�̖��̍��A�m�������������B

|

�o��n�߂Ė�Q�O���ŁA��m�،ːՂɓ����@����200�� |

���O�̖��ɑ����d�͂����킵����m�،ː�

�߂��̖��ؐɂ͌��O�̖��̐펀�҂̖������ނ��A�����̑�n�k�łX�O�x�]����A

�������ʂ����ɂȂ薼���ǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă���B |

�}�u���܂ł���200�� |

|

����100���̕W�� |

���ƂP�O�Om�A�}�ȏ��̊K�i |

�V�����@���ƈꑧ�I |

|

���@�����܂�1.5K���@�@�E�@�}�u��1.3Km |

|

|

|

|

�o��n�߂Ė�R�O���ŁA�}�u���R��ɓ����I |

|

| �}�u�R�����N |

�@�}�u�R���̗��j�͌Â��A���̑n���͕s���ł��邪�o�y�i����݂Ĕ��シ�łɑ��c����Ă����悤�ł���B

�ޗǎ����a���R�Ɠ������C���s��Ƃ��ĉh���A��������ɂ͉i���V�N�i1052�j�Ȍ㐢�̖��@�v�z���s�Ƌ��ɁA�}�u�R���{�����ӑ喁�R���͓V�l�����̓`�Ƃ��Ĕ��ȐM�����B

�X�Ɋ��q���㌚�v2�N�i1191�j�����̒�c�i��E��l�j�����{�̏@�����v�҂Ƃ��Ă��̉^��������W�J���鎞�M�̎��Ƃ��đS�����ɂ߂�����ł������B

�������A���O���N�i1331�j�W�������v��Ɏ��s���ꂽ����V�c�̍s�ݏ��ƂȂ薋�{�Ƃ̍U�h�P�����X���Q�X���S�R�ĖS�A�Ȍ㕜���Ȃ炸�A�������㏭�X�̕������݂���]�˖����ɂ͍r�p�A���ɖ������N���Z���ƂȂ����B

�����X�N�A��q��p�a���������̎R�Ɏ~�ߕ����ɗ͂�s�������ƂQ�O�N�悤�₭���݂̎p�ɎR�e�𐮂���ꂽ�̂ł���B |

�@�u���̕���v�ɂ��ƁA�}�u�R�͌Â��͎���R�ƋL����Ă������A�V�q�V�c�̎q��F�c�q�����̎R�Ɏ�ɗ������ɍГ�ɂ����A�R�_�̉���ɂ�ē��A���ӂׂ̈ɐg�ɒ����Ă������}(������)��u�������߁A�}�u�R�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ƃ����B

�@�R�͊}�u�����n�n����Ĉȍ~�A�C���̍s�����ӐM�̗�n�Ƃ��ĉh���A�������㓡���������K��Ă���B

�}�u�R�̓�[�Ɋ}�u��(�^���@)������B�n���͖��炩�ł͂Ȃ����ޗǎ���ɗǕق����厛�����̂��߁A���R���Ă��Ĕ�@���C�����Ɠ`���A����M���玛������ꂽ�ƍl������B�����A����R�}�u���Ə̂��A���q�����ɉ�E��l��c���B�����ē��R�ʎ�@�ɓ���A���ς𐮂������ɂ�49�@�̓��ɑm�V���R���Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B

�@���O���N(1331)����V�c�͋��s��A���厛�ʓ��q���𗊂�Ŋ}�u�R�ɗ��Ď����s�ݏ��Ƃ��A���𒆐S�Ɋ}�u��Ƃ��A�ߍ݂̕��m�_�����W�߂ē��R�O�k�̏����Ė��{�R�Ɛ�������A��1�J���Ŕs�ꎛ�͏Ă��ꂽ�B���̌㕜���v��͎��炸�A���͓��������@��{�V�Ƃ��A�]�ˎ���Č��̖{���ȊO��̓��F������ɂ����Ȃ��B

�@���ɂ͒�̏��O�ɓ���(���q)������A���ɏ\�O�d�Γ�(����)�Ǝ��{�n���n���u��(��c�M)�A��u���e1��(���Ɋ��q�E���ɍ��d��)������B

�@�����́u��E���v�Ƃ������A����6�قƂ����������`�Łu�}�u�R�ʎ��v6���Ər��V�d���̖������ށB

�Γ��͂��Ɩؐ��ł��������A���O�̕ςŏĎ����A���ɂ��펀�҂����ߐΑ��Ƃ����B���̌���̏�m���Ղ̏�����ɐm�����Ղ�����B���O�̕ςɑ����d�͂����킵����m�،ːՂŁA�߂��ɖ��ؐɂ͐펀�҂̖������ށB

�@����V�c�s�ݏ��Ղ͐̍�����炷�B�}�u��̖{�ېՂƂ����A�k�̓�̊ېՂƂ̊Ԃɂ͍��Ղ�����B

�\�O�d�Γ��ׂ̗̖��Ӑ͍���15m�]�̋��ŁA���̖{�����ӕ�F���ɂ��Ă������A���ŏĖł����B���̑O�̖{���͌��R���B���̉��̓���i�ނƋ��Ζ��R��(����)������B����13m�A��7m�̋���ɐ�������Ă���B |

�c�q�A����ǂ��Đ�ǂɍs���l�܂�B

���ʂ̍c�q�������������Ă���̂͌��݂̖�t�̏�ł���

�u���̕���v�ɂ��ƁA�}�u�R�͌Â��͎���R�ƋL����Ă������A

�V�q�V�c�̎q��F�c�q�����̎R�Ɏ�ɗ������ɍГ�ɂ����A

�R�_�̉���ɂ�ē��A���ӂׂ̈ɐg�ɒ����Ă������}(������)��

�u�������߁A�}�u�R�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ƃ����B |

�V�l�����ӑ���A���������������c�q

|

�}�u�R�ɊJ����}�u���S�i�B�����ɖ��ӐB�E�ɍ����c�鋕��F�� |

|

|

|

|

�����哰 |

|

|

�}�u���@�{�V |

�@�}�u���R���S�X�@�̈�q�@�������@�ł���B�S������������}�u�R�ɂ͂S�X�@�̎q�@����������A����Ƌ��ɐ����A���Ɍ��O�̂̐헐�E�����ɑ�n�k���ō]�˖����ɂ́A�����@�A����@�A����@�A�m���@�̂S�q�@�����Z�̂܂c���ꂽ�B

�@�����X�N��q��p�a���ɂ�蕟���@���}�u���{�V�N�A����@�A�m���@�͎��A����@�͖{��������哰�Ƃ��Ďc�����B

�@�n����薾���Ɏ���܂ŎR���S�X�@�̂��Ċ}�u���Ə̂��}�u���Ȃ錚���͂Ȃ������B

|

�i�������ˁj |

|

|

�}�u����E���i���w�蕶�����j

���̊�ꕔ���Z���ɐ荞�܂ꂽ�ӏ��͓��{�Ɉ�����Ȃ��B

�����̌`�������������ŁA1196�N���厛�r��h�d���a���̍�ł���B

�i�}�u����։���j |

�}�u�������̌����ɂ��o�T

�d����i�ɂȂ���͉�E���Ə̂���A���O�̖��őS�Ă��G�L�ɋA�����}�u���Ɏc����

���O�̖��ȑO�̐����Ȃ��������ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

���̏��͌��a�Z�\���Z���`������S�Z�\���A�܃Z���`�A���̋�̒܂̘Z�����ɐ[����Z���`�̐ꍞ�݂�A����ɂ���ĘZ�t�ɋ[���Ă���_�ɓ��������B

�����́u��a���얳����ɕ��v�Ƃ͒�c�Ɛe���̂��������厛�r��[�d���̂����B��̒܉��ʂɖ��̂�����͒������B���̂悤�Ȍ`���������́A���쌧�z�K�_�Џ��ɖ��̈ꕔ����̒܉��ʂɂ���̂��m���Ă��邾���ł���B

�܂��Z�t�����������A�d���̊W���鎛�Ɍ����đ��݂��F�߂���B�d���������č��i��l�Ƃ��Ē����������h����Ɏ��̌��v���N�ݖ��̓S���ɂ͏��O�Z�t��������O�ڌ���ڔ����Ɨz������Ă��āA�������͑����Ȃ����A�����Z�t�������݂������Ƃ��m����B

�@�܂����厛�助�i�����͊}�u���̏�����傫�����A�S�̂̒ލ��A���̌`��Ƃ��̐��A�U���F�̈ӏ��A��̒܂Ɏ���܂Ŋ}�u���̂��̂ƋɎ�����B�d���̓����̐V�m���������Đ��ݏo���ꂽ�̂����̘Z�t���ł��낤�i�ȏ���{�̞����A�p�쏑�X�A���a�l�\�ܔN�ɂ��j�B

���̏��ɂ͒�c�������̏����ɂ���Ė@��̓��t�������ӗ�Ɏ����A����腕��d���Ƃ����������n����������Ă���Ƃ̌����`��������i�R�B���Վ��j

��Z�Z��N�̓��厛�W�ɂ��̏����o�i���ꂽ�Ƃ��A�����̊}��ʂɏ\�̞������A������Ă��邱�Ƃ��V���Ɋm�F���ꂽ�B�����E�ܕ���\�����ƕ���^����\���Ǝv������ł���B���̈Ӗ�����Ƃ���͍���̌����ɂ܂��˂Ȃ�Ȃ��B |

��E�� |

��c�i��E��l�j�� |

|

|

�֖{�_�� |

|

���̕ӂ�́A�}�u�R�̖{�ۂƂ������ׂ��{����w�ɂ���Ō�̎��̈ʒu�ɂ���

�}�u����̐܁A����V�c���R�ォ�牽�Ƃ�����������̂ƁA

�E���������K���ɂȂ��Ėk���R��H���~�߂��ꏊ�ł���B |

|

| ��������͂P����Pkm�A�����������ĂP���Ԃ̍s���ł���B |

|

|

����ŁA�~�̋����T���Ɩ�{���ւ̎Q�����P�O�O�قǐi�ނ�

����ɕ������Ԃ���悤�ɓ˂��o�������P�Qm�A��9���̋���

�ڂɓ���A������t�Ƃ����B

|

��t�� |

|

�}�u���\�O�d�Γ��i�S�D�Vm�j�Ɖ��̐́u����v�@����7���@��13��

|

|

�S�D�Vm�̏\�O�d��������̋��̂��߂ɏ����������� |

|

�}�u���̖{���@���Ӑ�

������P�R�O�O�N�O�A���P�̎��ォ��V�c���͂��߁A

�M���⑽���̏����̐M���W�߁A

�}�u�������Ė��ӂ̐��n�ƌ��킵�߂����̐Ε��ł���B |

���Ӗ��R���́A����16���A��13���̑O�X�����ԛ���̋���

�����Ŗ��ӕ�F���������܂�Ă������B

�W���I�ɑ嗤����n�������Z�p�҂��������Ɠ`���A

�ŌË��œ����ő�̖��R���Ƃ����B

���@�v�z�Ŗ��ӐM�����܂�����������A

�������^�ȂǑ����̐l���}�u�w�łɖK�ꂽ�B

���O���N(1331)����V�c�͋��s��A���厛�ʓ��q���𗊂��

�}�u�R�ɗ��Ď����s�ݏ��Ƃ��A���𒆐S�Ɋ}�u��Ƃ��A�ߍ݂̕��m�_�����W�߂�

���R�O�k�̏����Ė��{�R�Ɛ�������A��1�J���Ŕs�ꎛ�͏Ă��ꂽ�B

���̍ۂ̕��Ő̕\�ʂ��Ă��ĕ���A���͌��w�����������c���Ă���B |

���Ӑ�w�i�ɋL�O�B�e (�]�X���v���B�e�j |

|

���Ӑ̑O�̐������̉����ɁA�f�W�^���ŕ������ꂽ�摜���f������Ă���

|

���{�ő勉�̖��R�����f�W�^���敜���@�}�u��

�������ꂽ���Ӗ��R���̉摜�Ɗ}�u���̏��яZ�E�i���s�{���ؒ��E�����������Z���^�[�j �@

���s�{�}�u���̊}�u���̖{���E���Ӗ��R���i�݂낭�܂����Ԃj�������ׂ̃f�W�^���摜�ŕ�������A�P���A�w�Ɍ��J���ꂽ�B���݂������������ő勉�̖��R���̗D�����p����݂�����A���͍��H�ȍ~�ɉ摜����ʌ��J����\��B�u�����̕����ɂ��Ȃ������v�Ƃ��Ă���B

�@���R���͍�����P�T���[�g���A�ő啝�͖�P�Q���[�g���B�ޗǎ���̍�Ƃ݂��A�Ԃ�����ɐ��Œ���ꂽ�B���O�̕ρi�P�R�R�P�N�j�̐�ȂǂŁA���݂ł͓������ȂLjꕔ�������A�قƂ�ǎp�������Ă��܂��Ă���B

�@�f�W�^���摜�ł̕����́A�������w���s�s�̃x���`���[��Ɓu�����������Z���^�[�v�i���s�{���ؒ��j�Ɉ˗��B�Z���^�[����R�J�������Ċ����������B

�@������Ƃ́A�f�W�^���J�����ŎB�e�����P���`�R����f�̎ʐ^��R�O�O������ɐi�߂��B�掿�����A�������Ɏc�������⑫���̘@�i��j���Ȃǂ̐������B�u�}�u��䶗��i�܂�j�}�v�i���q����A�d���j�ɕ`���ꂽ���Ӗ��R���̊G�Ȃǂ��Q�l�ɁA�s���ȕ������Č������B

�@�}�u���ł͕����摜�R���߂��̐������ɏ���\��B���ьc�͏Z�E�i�V�S�j�́u�V�����Z�p�ŁA�{���̎p�̍��Ղ����炩�ɂł����v�Ɗ�сA�P�P�����߂Ɋ����L�O�̖@�v���s�������Ƃ����B

�i�Q�O�P�O�D10�D�O�Q�@���s�V�����Q�Ɓj

|

�f�W�^���ŕ������ꂽ���R���@�i�����V�����Q�Ɓj |

���ݓޗǂQ�����ʼnc�܂�邨�����

��P�̐������ʼnc�܂ꂽ���̂ł��� |

|

�}�u���{�����ӑ喁�R���̗�q���ł���B�܂��̖��𐳌����Ƃ����B

�V������S�N�i752�j���厛�����a��������A�ŏC�s�̐܊������ꂽ�\��ʊω����J��B

���ݓޗǂQ�����ʼnc�܂�邨����͑�P�̐������ʼnc�܂ꂽ���̂ł����B

�@�n���̌����͌��O�̐�ŏĖS�������A�������㓌�厛��

�吷�a���ɂ�蕜�����ꂽ�̂����̌����ł���B |

|

������

���Ӑ̑O�̖{���͌��R���B |

�J�ɓ˂��o���đ����Ă���B�������Ɠ������R����

|

|

�����E�Ƒّ��E�̋��̊Ԃ����A |

�V������S�N�i752�j���厛�����a�������A�ŏC�s�̐܁A�������ꂽ�\��ʊω����J��B

���ݓޗǂQ�����ʼnc�܂�邨����͑�P�̐������ʼnc�܂ꂽ���̂ł���B

|

|

�i�����������܂����Ԃj |

|

|

|

|

|

���̕��͌s�ɕi�ق��������j�̗��ޘ@�̏�ɂӂ�����B

����ɂ͕����������A��������i�悤�炭�j������A�V�߂�|���A

�E��͎{���؈�i���ނ�����j�A����͗^��������Ă���B |

�����R���̑�{

8���~10���̍����ő�̑�{

|

|

�}�u���ٓ�������

�s����肷��O�g�𐴂߂邽�߂̃g���l�� |

|

|

��̐�@���Ƒ��ۂ̂悤�ȉ�������Ƃ��� |

|

|

�h�邬�̏ォ��ؒÐ�] |

������ |

|

�}�u�������Εt�߂���̍ō��̒��� |

|

|

|

|

|

�L���� |

|

�L������̒��] |

|

���݂������̏�̒ʘH�ɁA����ɖ��R���������Ă����i����123�����j

|

�@���݂�����

�f���炵���g�t���i�i�P�P���Q�O�����̎ʐ^�j |

|

|

|

|

|

|

|

����V�c�̉�

�����肯��@�g���H���ɂ�������

������ʎR�́@�g�t�����݂� |

�}�u�R�ō����@�W��289���̒��Ŗ�R�O�O�̍L���̕��n������ |

|

|

|

|

�����ɂ̏\��ʊω������@��������̍� |

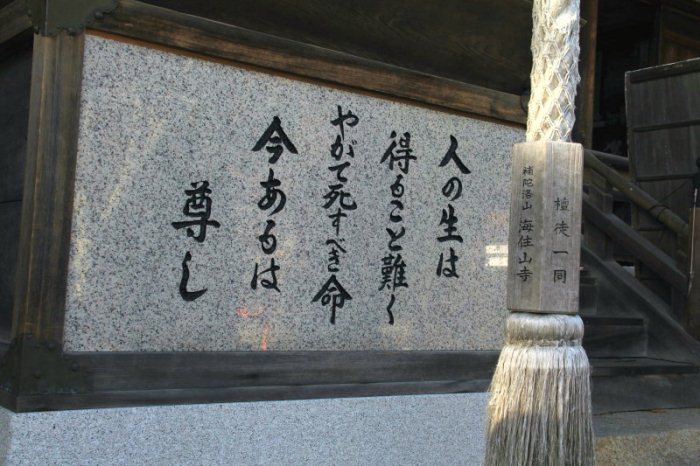

�@�V������Q�N�i750�j���厛�m�����a���͊}�u�R���A��蕧�̐��E�s�����@�ɂ�����A�����\��ʊω��̉��߁i�����j�̖@�v���������}�u�R�ɐ������������A���ۂɌ��C�����B���ꂪ�����`������厛���̂������̍s�@�ł���B���̍s�@�̖{���Ƃ��Đ������ɓV������2�N�\��ʊω������u�������A���O��Ő��������X�ĖS�B

�@�Ȍ㕶��14�N�i1482�j���厛�吷�a���ɂ��}�u�����������������ꂽ�Ƃ��A���̖{���Ƃ��Ĉڂ��ꂽ�̂����̏\��ʊω��ł���B�}�u���͊��q�����O�̐헐�őS�R�ĖS���������݂������ĕ������̕���������̂͂������ē��厛����ڂ��ꂽ���߂ł���B

����3�x�̏C���̂��߁A�������̎p��ς��Ă��܂��Ă���悤�ł���B |

�}�u�����玩���ԓ��������Ă���r���A

�����ȍg�t�Ɏv�킸�J�����̃V���b�^�[������ |

|

|

|

| ���s�{���y�S�}�u���Z�c |

|

|

|

|

|

�}�u������u�������̊فv�ɒ������̂͌ߌ�S�����A

�b���A����ɂ�������A�y���H����R�[�q�[�ŋx�e�����A

�ߌ�T�����������ďo���A�ߌ�U���R�O�����w���[�^���[�ɓ����B

����̃o�X���s�́A �C�Z�R���Ɗ}�u���Ɩ�Q�O�O�O�O���������ł����I

|

����̗��j�E�H�[�N�́A�Q�O�P�P�N�P���Q���i���j

�V�t�P��̏������u��㍑�������߂���v�ł��B

�������������h�i���h�[���j�ߑO�P�O���W���A�Óc�t���_�Ђŏ��w

|

|

| �Ō�܂ł������������L��������܂����I |