�����������

�`�E�Q�����҉��~�ՁE���@���E�`�͏��̕�E�����̍O�@���

�����j���N�E�H�[�N �@2010.2.13 �@��P�O�P��

�����������

![]()

�`�E�Q�����҉��~�ՁE���@���E�`�͏��̕�E�����̍O�@���

| �@�@�s���G�i�q���c�w�X���o�������q�퍂�����w�Z�Δ聨�R���X���� �`�E�Q�����҉��~�Ձ����@�������@�����R���X���̓��W�����_�Ё� �����_�Ё��`�E�`�͏��̕恨�t���_�Ё������̍O�@��ˁ� �O���������d�ԁE�������w�@�P�Q�������U�@�@�k���@��@�VK�� |

| �@�v���Ԃ�ɐ���Ԃ̌�����V��ƂȂ�A�i�q�͓��֑D�w�Œ�����A���c����A��������ƍ����B �ߑO�X���A�i�q���c�w�O�ɂ́A�����̌��C�ȃ����o�[�P�Q�����������B �@�{���̈ē��l�E����̈��A�̌�A�w���炷����ւƂȂ����Ă��铌����X�������ɗ����Ă���u���q�퍂�����w�Z�v�̐ΕW��炫��ɁA�R���X���ւƌ��C�ɃX�^�[�g�����B �@����́A�����Â��P�ɂ܂�邨�b�Ɛ`�͏��̎j�ՂȂǂ��������ƖK�˂Ă��܂����B �j�ՂȂǂ̋L�q�́A�u�Q����s��HP�v�ƁA�u�Q����ӂ邳�Ƃ��邽�E�H�[�N�v��HP�� �Q�Ƃ����Ă��������܂����B�L���Ċ��Ӑ\���グ�܂��B |

|

|

�W���ꏊ�F�i�q���c�w�O

�{���̈ē��l�E����̈��A |

|||||||

�����P�W�N�i�P�W�W�T�j��쏬�w�Z�̑�ꕪ�Z�i���c�j���n�݂��ꂽ�B �����Q�O�N�i�P�W�W�V�j���c���{�����͊w�Z�g���𗣂�A���c�Ɉ��q�퍂�����w�Z��n�݁B ���w�Z�߂��łāA�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j���q�포�w�Z�ݒu������B |

|||||||

|

|

||||||

��������́u�䉾���q�v�̒��́u�����Â��P�v�̕���ɂȂ����ƌ����Ă��鏊�ł��B |

|||||||

���L��Ȓ��҉��~�̌����`�� |

|||||||

| �R���X�������ɐQ�����҂̉��~�Ղƌ����`������ꏊ������A�]�ˎ���̂������̏����ɂ����~�Ղ̂��Ƃ��L����Ă��܂��B���̏ꏊ�ɂ͏����Ȓr������A�ȑO�͒r�̔Ȃɐ��{�̏������Ă��������ŁA���ꂪ���~�̒뉀�Ղł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B | |||||||

���j�X���i�R���X���j ���̊X���́A�Q���̏W���𓌐��ɉ���×�����̎�v���ł���A���̉����゠���� ������X���A���͋��X���ւƂȂ���܂��B�Q����s�̂قڒ����𓌐��ɉ��邱�ƂɂȂ�A ��������X���݂ƕ����A�×��̐l�X�̉�������p���[���ɜf�i�����Ă������j�X���ł��B ���̊X�������́A�u���j�X���Ր������Ɓv�Ƃ��āA�����S�N����W�N�ɂ����Đ�������܂����B |

|||||||

|

|

|||||||

|

|||||||

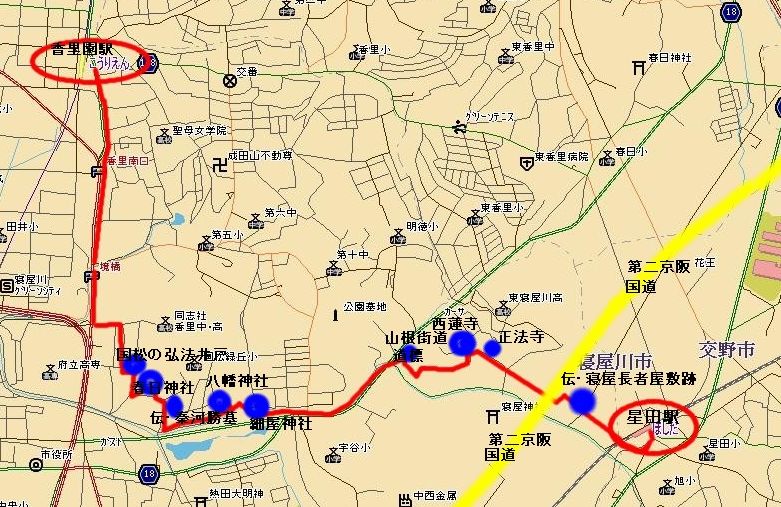

�Y��ɐ������ꂽ�R���X���} |

|||||||

|

|

|||||||

| ���Q�����҉��~���@�@�@�@���c���M����́u���ŁE�����ܕւ�v���Q�� �@�O����N�i�P�Q�V�X�j�A�͓��̍��A���S�Q�����ɁA�Q�������瓡�������Ɛ\���咷�҂��������B�c���P�Q�O�O�]���i��P�Q���e�j�A�R�ѐ��m�炸�A���~�̓����P�Q���i�P���͖�P�O�X�b�j��k�S���œ����ɑ�傪�������B�Ƒ���̍������͌���ɐ₵�Ă����B �͓����]�njS�̒��҉��~�Ƃ����ݒ�ŕ`���ꂽ�G�����Љ�܂��B �i�u���͎����N�v��R�E�T�i�@����@�a�̎R���@���͎������j �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@ �@�}�P�`�S�ɂȂ��Ă݂�ƁA�ق̕\�傩�痠��܂ł�`�����`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B �}�P�E������A�x�Ƌ��A�E��Ɣ��A�L����Ԃɖʂ��āA�́A�ԑ�_�ň͂�ꂽ�q�A�ꉮ�A�n��L���łȂ��ꂽ����A�q�A�����Ă܂����ƂȂ�B ����͒P�Ȃ镻�̐�ڂƂ��ĕ`����Ă���B �@�Q�����Ҕ����Â��i�����j����̕���ƂȂ��Ă����E�E�E�B�@�@�@�@ |

|||||||

| ���c�Ɏc��n��������Q�����Ҕ����Â��i�����j���ꂪ�M���m���c�B | |||||||

|

|||||||

| ���ꗢ�˂̍��́��@�@���c���M����̂����ܘb �@�ꗢ��(����E�l�n��)�E������X���E�������ђ����� �@�@�퓬�@�c�[�����E���R�p�n �@�@�@ �@�@�@ ��싽�y�j���邽�� �@�u�H�T�ɂ́@������̈ꗢ�ˁv�Ɖr�܂�Ă��܂��B�ꗢ�˂͊X���̈ꗢ(�S�`)���Ƃɓy��A��ɖ�A���ė����̂��邵�Ƃ����ˁB��������Ō��������킹�ɓ�A�̓G�m�L�⏼�������B�ꗢ�˂̋N����͐D�c�A�L�b�̎��ォ������͂��߂����A�S���I�ɂ́A����ƍN���G��(�Q��E�P�U�O�T�|�P�U�Q�R)�ɖ����A���]�˓��{�����N�_�Ƃ�����v�X���ɒz�����Ă���L�������B�i�q���c�w���獂�ˉ����𓌂Ɍ����l�҂�k�ɏ����s���Ə��������X���̓����l�n��(����)�A��������(���Ȃ�)�Ƃ�����������B���̓c�̒��ɂ������B �@�]�˒����Ȃ�тɌ��\�P�O�N(�P�U�X�V)�̐��c�G�}�ɂ͂��ꂼ��u�ꗢ�ˁv�Ə����A���̗����̐��y�̂����ɑ傫�ȏ�����{���悩��Ă���B�������ÂׂA�X���ɂ͗����̖ڕW�Ɨ��l�ɖ؉A��^���A�x�e���邽�߂Ɉꗢ���Ƃɓy���ď��Ȃǂ�A���A�ꗢ�˂Ƃ��ꗢ���Ƃ������B�@�@���ܑ͕����H�ƂȂ�A�����̎Ԓʋ��b�V���̉I�H�Ƃ��ē�����Ă���B���݂͌Ð���ɂ���u�����тꂽ���������@�ꗢ�ˁv�ƂȂ����B �@��������A�M�̂��ߗ�������l�̒ʂ���������X���͋��s���H����͓��ɓ���S�ÁA���c���o�č���R�܂ő����Ă����B�����Ĉꗢ���Ƃɖڈ�Ƃ��āA��A���āA����t������J�����̂��ꗢ�˂ł��B���q���A���͐��c�����̔��ڌ��Ɉړ]����Ă��܂��B |

|||||||

�������猩������R�R�n�̎p���f���炵���I ��O�̓��H�͐������A���ݐ������B |

|||||||

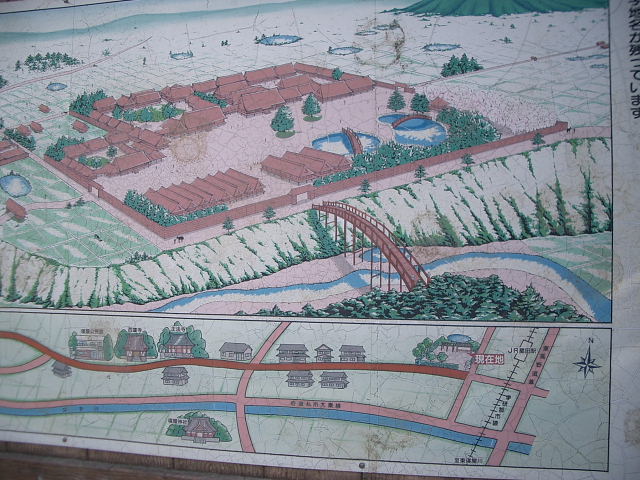

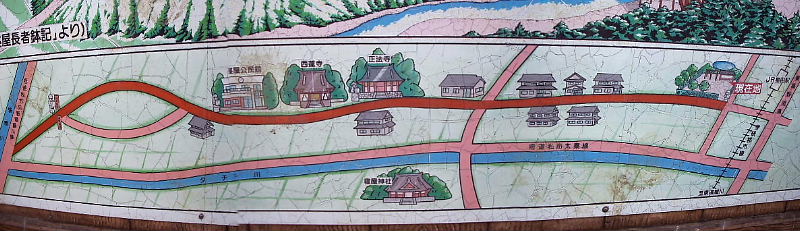

| �R���X�������̓S�H���̕ǂɁA�`���ꂽ�u�R���X���̕��i�v | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

�R��������ڎw���āA�}�s�b�`�ō�Ƃ��s���Ă��錻�ꕗ�i |

|||||||

�X���ɐ́A�g���Ă����Ǝv����u���P�̓y��v |

|||||||

�Q���_�Ђ̕W�� �@�����_�B�Ր_�͗_�c�ʖ��i�ق킯�݂̂��Ɓj�B�����a�ʂ̐_�ƉJ�������ǂ间�_���J���Ă���B �����ɂ̓J�i�����`�̗т�A���J�V�A�R�i�����̖X������B |

|||||||

�}���V�����̉��Ɍ�����̂��Q���_�� |

|||||||

���@���@���_�R�@��y�^�@�{�莛�h �i�]�ˎ���E�c�����̂��́j�i����10�N�w��j �@�����ɂ��ƁA�c����\�N�i1615�j�Ɍ��݂̓��������c�s�ɂ������S�@���̏��Ƃ��đ�H�R���㍶�q��ɂ���Ē�������A���̌�A�����N�i1656�j�L���s�ɂ������i�Ǝ��Ɉڂ�A���s�̕���A����ɏ��a�R�N�i1928�j�ӓ����Ɉڂ������Ƃ��킩��B���a37�N�i1962�j�ɐ��@���Ɉڂ��ꂽ�B���͒r�m�Ԃ��㉺��i�ɕ����A�L�����m�Ԃ�����Ă���B���̕\�ʂ݂̂Ȃ炸�A���g�̓��ʂ܂ŏ������Ƒ����̖������܂�Ă���A�@���E�Ɩ����U�O�Q�ɂ����B���m�ԂɎ{���ꂽ�������͊ȑf�ł���B �i�������䒠���j |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

���@���̞��� |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

�@�@�@�@ |

|||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Â��P�̕��ꂪ�M�����ω��l�Ƃ��n���l �@�X�������ɂ́A��y�@���A���i������j������܂��B���̊ω����ɂ͖ؑ��̐��ω����Ɩؑ��̒n���������u����Ă��܂��B�����`���ɂ��ƁA�����P�̕���͂��̊ω��l�Ƃ��n���l��M����Ă����Ƃ��B����́A�]�ˎ���ɉ��M����A���܂��܂Șb�ƂȂ�܂������A���̎ʖ{�̈�������݂��Q����s�Ɏc��u�Q�����Ҕ��L�v�B�����ɂ́A�����P�̕�i�ƌ��̕��j�̕�͐��A���ɂ���Ə�����Ă��܂��B |

|||||||

�ω����̒����������Ƙk�� |

|||||||

|

|||||||

1.10���̖ؑ��̒n���� |

|||||||

�@�R������ƉE���Ɋω���������B����1.22���[�g���̖ؑ���̐��ω����������u����Ă���B �����Â��P�ƁA���̕�̏ƌ��̕����A�M���Ă����ω����܁B |

|||||||

�������S�̋F��Ƌ��ɓ��W���������A����73�����̒n���� |

|||||||

�@�n������Ɂu�E�˂�ق������v�u�����炶�������v�@�W���̐��̂͂���ɂ��������́B �����̈��S�F��Ɠ��W�����˂Ă���B |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

���c���M����B�e |

|||||||

| �Q����̋N�_�t�� ���s����̃^�`��Ɩ����s����̖k�J��Ƃ��A�Q���̐��ō������ĐQ����ƂȂ�A �s�̒������֗���i��8�L���j���s�̓V�����t�߂ő��ƍ������Ă���B�S����21�L���B |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

�Q�����Q����͂ǂ�����N�����ĉ����Ŗ���������̂��ƁA���m�ɂ����m�Ȃ����������Ƒ����܂��B �����u�˒n�тɁA�Q���n�悪����܂��B���̒n��̓�𓌂��痬��Ă������A�u�^�`���v�Ƃ����܂��B�����͌��s�̎R�n�ŁA�ꖼ�A�u�T�����v�Ƃ������܂��B���ɁA���n��̖k�����s�̍��c�̕����炭�����A�u�k�J���v�Ə̂���Ă��܂��B �Q���̋u�˂𗣂ꂽ�A���̂��������i�s�c�֏�����߂��j�ŁA���͍������Ă��܂��B�������Ă��y�n�̖�������A�u�Q����v�̖����n�߂Đ��܂��̂ł���܂��B��͂������琼�֗���đ��`�E�`�̒n���o�āA�K���Ŗk�ւ܂��萼���A���r������여�̌`���Ƃ��Ă��܂��B�Q����s�w�̐������Ȃ���ɁA�嗘�E�ؓc�E�_�c���o�Ċ����̂Ƃ���ŁA��\�ӗp�����F�C�����������Ă��܂��B���ʂ͑����āA��炵����̎p�����Ă��܂����B���ꂩ��ؓc�̈��������A�����u�˂�����]�ǐ��A��������������݁A����ɓ쉺���ĉ͖k�̋�����n��O������������킹�A�܂��܌��x�������Ė{�s���𗣂�܂��B ������哌�s�ɓ���A�����s���o�āA���s�������Ă����܂��B���̓r���A���q���A�ʋ����ȂǁA�����̏���Ɩ{�s�𐅌��Ƃ��Ă����Ð����������āA�V�����w�֒������O�ɓn��S��������܂��B���̉����A�Q����Ō�̎p�ł���܂��B �s���𗬂�邱�Ɩ�8.2�L�����[�g���A�S��21�L�����[�g���ŁA��40%��{�s�����Ƃ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A���ł�����̍ł��Ђǂ���Ƃ����Ă���̂��c�O�łȂ�܂���B���Ắu��菬�S�v�ɂ�����ꂽ�A���̂̂�т肵�����i�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����B��̉������A�����̍H��n�т�萶���Ă�����̂ŁA�㗬�́A�����Ďs���Ƃ��Ă��鎄�����͂��₵�����߂����v�������܂��B�Q����́A�����Ă���悤�Ɏv���܂��B �Ȃ��A�Q����́A�ȑO�́i���쎞�㒆������܂łɂ́j�x�a�n��̓�������]��̐[��r�ɗ�������Ă������Ƃ�t�L���Ă����܂��B �@�@�@�@�@�i���O���� �u�Q����j�b100��v���Q�Ƃ����Ă��������܂����B�j |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

���_���i�ق���j |

|||||||

|

|||||||

���_�Ђ̐ΕW�Ɖ��i |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

�����_�� �Ր_�@�_�c�ʑ��i�ق킯�݂̂��Ɓj�@�ʗ��_�i�킯�����Â��̂��݁j �@�@�@�@�@�@�@�@�R���s�ځB�`�����J�������̂ł��낤�B |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

| �@�l���I����ܐ��I�ɂ����đ嗤���瑽���̂ЂƂтƂ��킪���ɓn�����Ă��܂����B�`���̑c�Ƃ����|���N�i��Â��̂��݁j�����̂ЂƂ�ŁA�{�\�E�@�D�̋Z�p��`�����Ƃ����Ă��܂��B�@�@�@ �@�`�͏��͐`���̒��ŁA�������q��⍲���ĘZ�`�����I�Ɋ��A���q���畧���������苞�s�̑��`�ɖI�����i�L�����j�������������Ƃł��L���Ȑl���ł��B �@���̒n�ɂ́u�`�͏��̕�v�Ƃ��āA�������A�l���[�g���̌ܗ֓����c����Ă��܂��B�ܗ֓��̒n�ւ̎l�ʂɂ́A�`�͏��̎��Ղ�ܗ֓������̌o�߂Ȃǂ��l�S�]���ō��܂�Ă��܂��B�蕶�ɂ��ƁA�ȑO�ɂ͍��s�Ȍܗւ̐Γ�������܂������A�L�b�G�g�̖��ɂ�藄�썶�݂ɕ��\���z�����ۂɎ������������߁A��������ܗ֓��͌c����N�i1649�j�ɍČ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��܂����B �s���ɂ���`�E���`�̒n�����`���ɗR������ƍl�����A��������ɕҏW���ꂽ�w�a�����ڏ��i��݂傤�邢���傤���傤�x�ɔ�����1�Ƃ��ċL����Ă��܂��B �@�ܗ֓��̑O�ʂɂ͈�̐Γ��Ă����Ă��Ă���ق��A�ܗ֓��̖k���ɂ́u���Z�ʏ㌓�߉q�{���`�����i���傤�낭�����傤���̂��ӂ��傤�͂��̂����ӂ݁v�ƍ��܂ꂽ����̐Γ��������Ă��܂��B �@�Β��u���Z�ʏ㌓�E�߉q�{���`�����v�i�]�ˏ����E��c�̉͏����������āA�q���̕����Ƃ������l�������j |

|||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���l�E�`���@�@ �@�n���n�L�͎����T���I�ȍ~�A�����{��тɁA�L�͂ɋ��Z����`���̔����i�Ƃ��݂̂���j�A�{���n�́A�R�w������S�B�V�����̔��F�i�₭���j�̐��Ŋ����i���݂��j���ƂȂ�B �@��ʂɂ́A�Â����琼���{��тɓn�����A�@�D��_�k�ɏ]�����Ă����V���n�̐l�X���A�Ԗ����ɉ����ɐڋ߂����R�w���̑����͂��i�Ƃ��݂̂���j�Ƃ��āA�����I�ɂ܂Ƃ߂����̂Ƃ���Ă���B�Ȍ�A�e�n�̐`�����A�����̍v�[�ɂ���ĉ������x�����̂ŁA�L�͂Ȏ����ƂȂ�A�ꑰ�͒���́u�q�v�̊Ǘ�����ƊW�̐[��������S���Ă����B �@�{���n�̎R�w���i���s�j�ɂ́A������ב�Ђ⏼����Ђ�n�����A�ꑰ�̎��_�Ƃ��Đ��h���Ă����B���Ò��ɂ́A�������q���牺�����ꂽ���ӕ�F��{���Ƃ��āA���`�ɖI�����i�L�~���j�����������`�͏�������B�Q����s�ɂ��`���Ɖ��̐[���n�����c����Ă���B�`�A���`�ł���B��c��̓�H����S�������`���̈ꑰ���J���������������̂��낤���B�����ɂ́A�`���ꑰ����p�Y������Ă����`�͏��̕��Ɠ`����ܗ֓��������Ă���B |

|||||||

| �t���_�Ђ̂����̎Бp�i���Ⴛ�����_�Ђ̐X�j �m���ݒn�n ������20��4�� |

|||||||

|

|

|||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

| �@�]�ˎ���́u�͓������}��v�ɁA�u�O�c��Q���̓��A�O�c�䑺�ɂ���B��c��͍������ɂ���B��c��͍��{���ɂ���v �Ǝs���O�����̖��䂪�Љ��Ă���B���̂������ݎc���Ă���̂́A���������̈�ˁi��c��j�����ł���B �@���̈�˂́u�O�@�̈�ˁv�ƌĂ�A�n��̐l�X�̐����p���Ƃ��ė��p����Ă��܂������A����͍O�@��t�Ɛ����ɑ��銴�ӂ̋C���������т������̂ł���܂��傤�B �@��˂̒��ɂ͎l�̂̂��n�����܂����u����Ă��܂����A���l�̌��N�ƈ��S���F�肵�����̂Ǝv���܂��B |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

||||