|

神宮寺遺跡

石器時代から続く神宮寺遺跡から、約9000年前の縄目の模様でなく、棒で型を押し付けた「押型紋」とよばれる模様が入った土器の破片が昭和32年に見つかりました。この形の土器は、神宮寺遺跡から日本で一番早く発見されたため、「神宮寺式土器」と呼ばれています。

この土器を使っていた当時は、氷河期が終わって温かい気候になり、大陸と陸続きだった日本列島も海水面が上がって、大陸と離れた島になりました。

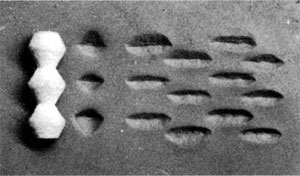

神宮寺式土器のかけら

|

もう大陸からゾウなどの大きい動物が入ってくることがなくなり、イノシシ、シカなどの小さい動物しかいなくなりました。神宮寺遺跡や後に紹介する星田旭遺跡からは、小さい動物を狩る弓矢に取り付けたと思われる小さな石の矢尻が見つかっています。

人々は、狩った動物の肉を食べ、皮をはいで着るものにしました。しかし、シカで衣服をつくるには、一人あたり2頭分のシカの皮が必要だったようです。何百人もの人が動物の皮で衣服を作ると、動物はいなくなってしまいます。そこで木の皮や草などの繊維を編んで作った編布で衣服を作ったりもしていたようです。

また、食べる物も、動物の肉だけでは足りず、山野にたくさんある木の実を食べました。木の実はそのまま食べると美味しくないものですが、この頃には、アク抜きをして食べる方法を覚えるなど、縄文人は味にもこだわるグルメであったようです。

星田旭遺跡 瀬戸内との交流がみられた

星田旭遺跡は、今から約4000年前の遺跡で、場所は傍示川上流、老人ホームの裏側、星田新池の堤防が見える一帯です。

ここには縄文時代中期に人が住んでいたようです。この遺跡からは、先に紹介した石の矢尻のほか、瀬戸内地方の影響が見られる紋様が入った底の平らな土器(神宮寺の土器は底がとがっている)が見つかりました。

|