|

ホームページに戻る |

|

| 日時 : 2025年4月12日(土) 午前8時50分 河内磐船駅集合 参加者31名(会員22名) 行程 河内磐船駅 → 木津駅 → 奈良駅 → 巻向駅 → 箸墓古墳 → ホケノ山古墳 井地池(昼食) → 檜原神社 → 狭井神社 → 大神神社 → 平等寺 金屋の石仏 → 海拓榴市跡 → 仏教伝来の地碑 → 三輪駅 →奈良駅 木津駅 → 河内磐船駅(17時30分頃 解散) 徒歩 7.5km |

|

| 2025年4/12(土)、天候 晴のち曇り。奈良 気温23.1度。 JR河内磐船駅前に8時50分元気な31名が集合。当日、京都駅にて不審人物の問題が発生、JR京都駅を中心としたダイヤが乱れ、木津から奈良への京都線が乗車不能となり、急遽、京田辺駅にて近鉄線に乗り換え天理にてJRまほろば線に乗り、当初の予定通り纏向駅に無事到着。世話役の皆さんの知恵で、何とか切り抜けることが出来て本当に良かったです。 駅前から数分歩いたところの「纏向遺跡」案内所前で、盛岡部長から当日のウォーク案内と、「纏向遺跡」について、12年前に高尾顧問の案内で「やまと王権の発祥の地・纏向を探索」が開催されたこと等概略説明を受け、先ずは「箸墓古墳」へ出発。 邪馬台国の卑弥呼の墓とも言われる「雄大な「箸墓古墳」を見学後、ホケノ山古墳の頂上に登り三輪山、纏向遺跡などが360度一望される絶景の場所にご満悦、全員で記念撮影。 その後、茅原大墓古墳を過ぎ、井寺池にて昼食後、山辺の道へと急坂を登り「檜原神社」に到着。暫く休息をとり、いよいよ最後の「山辺の道」を大神神社から金屋の石仏を通り、仏教伝来の地を訪れた後、三輪駅まで歩き通した。  今回の企画は、案内人の盛岡博氏が、天理市の石上神宮から桜井市の金屋までの約16kmの「山辺の道」を3回に分けて歩くもので、最後の第3回目として実施されました。 今回の企画は、案内人の盛岡博氏が、天理市の石上神宮から桜井市の金屋までの約16kmの「山辺の道」を3回に分けて歩くもので、最後の第3回目として実施されました。参加された皆さんから「これまで山辺の道は歩いた経験はあるが、知らないところもあり勉強になった。」「季節もよく、景色も最高で命の洗濯が出来、感謝です。」「仏教伝来の地に行けて良かったです。」と大好評でした。 ※案内役の盛岡さんには下見や事前準備など、また、資料など沢山提供頂き有難うございました。当日、頂いたレジュメなどを参考にさせて頂きました。 また、奈良県・桜井市のWEB記事などを参考にさせて戴きました。 記して感謝申し上げます。 |

|

箸墓古墳前にて記念撮影 |

|

ホケノ山古墳上で記念撮影 (背景は箸墓古墳) |

|

仏教伝来の地碑 |

|

|

|

|

|

|

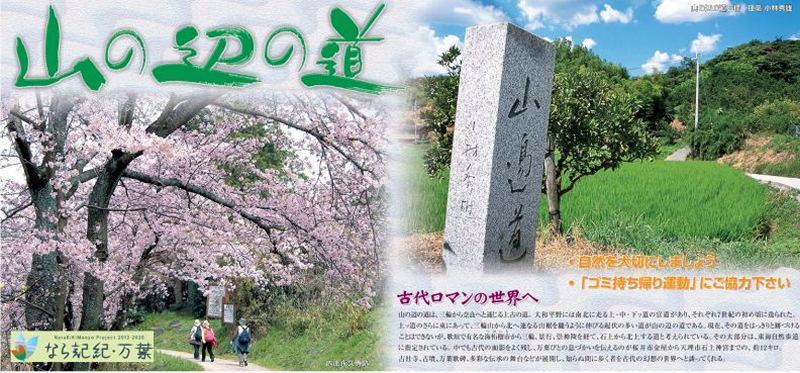

| 奈良・山辺の道を歩くNo.3(レジメ資料) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

案内: 盛岡 博氏 (交野古文化同好会) |

|

|

|

| 桜井市の三輪山の北西麓一体にある弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集合遺跡、複合施設で国の史跡に指定されている。纏向石塚古墳、纏向矢塚古墳、勝山古墳、ホケノ山古墳、箸墓古墳など纏向古墳群を形成している。 | |

|

|

| 纒向遺跡が邪馬台国時代の有力遺跡であることは、疑いのない事実であり、弥生時代の終えんと古墳時代の開始を研究する上で、欠くことのできない遺跡となっている。 辻地区においてはすでに多数の掘立柱建物、大規模な水路、祭祀土坑などが検出されている。平成20年からの調査で掘立柱建物は3世紀前半期とみなされるもので、3棟の掘立柱建物が東西に連続して存在している。もっとも大きい建物は、桁行4間、梁行は現状で2間、復元すると4間と考えられ、南北19.2メートル、東西12.4メートルで、その西側には、独立棟持柱建物、さらにその西にも掘立柱建物が検出され、柵で囲まれていた。 |

|

|

|

| 纒向遺跡には、3世紀後半に築造された箸墓古墳よりも、さらに古い時期の前方後円形墳墓が存在する。纒向石塚古墳、矢塚古墳、勝山古墳、ホケノ山古墳などである。これらは後円部に対して未発達な前方部を有し、部分的な調査によって3世紀前半代に遡る可能性が指摘されてきた。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 全長280m、後円部径160m。孝徳天皇の皇女の倭迹迹日襲姫命大市墓(やまとととひももそひめのみことおおいちばか)として陵墓指定されている。一方、築造時期や規模や近接する纏向遺跡の大型建物群跡と相まって卑弥呼の墓説もあり、邪馬台国畿内説を後押ししている。 | |

レーザー測量で判明した箸墓古墳の立体図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 全長80m、後円部径55m(三段築成)、25mの前方部を持つ前方後円墳です。画文帯神獣鏡等鏡、武器、農耕具等多量の遺物が出土している。大神神社では、崇神天皇の皇女豊鍬入姫(とよすきいりひめ)の墓と伝承され、内行花文鏡が本古墳出土として伝わっている。古墳の上部まで登ることが出来るので、是非登ってください。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ホケノ山古墳頂部より箸墓古墳を見る |

|

|

|

ホケノ山古墳頂部で記念撮影 |

|

|

|

|

|

| 全長約86m、後円部径約71m。帆立貝形の前方後円墳で、後円部3段、前方部2段、国の史跡に指定されている。最古の人物埴輪が出土。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 井寺上池、井寺下池の二つから構成され、その真中を道路が通っている。道路から奈良盆地(大和平野)を一望することが出来る。池の起源は明確ではないが、池周辺にかつては寺院が建立されていいたとも言われている。 下池北東には瓦片が散在する場所があり、井寺跡とも言われている。また、池周辺には川端康成等著名人揮毫の万葉歌碑が建てられている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 大神神社の摂社の一つ。祭神は天照大御神。境内には本殿、三ツ鳥居(三輪鳥居)越しにご神座を拝む。天照大御神が伊勢に鎮座する前に祀られた地とされることから「元伊勢」と呼ばれる。夕景の美しさでも有名。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 是から、山辺の道を三輪に向けて歩く | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 八大龍王は「法華経」に登場する仏教を守護する天龍八部衆に所属する竜族の八人の王で、雨乞いや海難など水に関する神様として信仰されている。弁財天はヒンズー教の女神サラスヴァティーが仏教に取り入れられ、仏の守護神になった天女。パワースポット? | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 病気平癒の神・大神荒魂大神とする。大神神社の摂社。拝殿の奥にある薬井戸からは、万病に効くと言われるご神水が湧き出ており、「くすり水」として信仰されている。三輪山への登拝は神社で受け付けている。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大和三山や二上山を眺望する絶景の場所。 春には、彼岸、ソメイヨシノ、枝垂れの桜が咲きほこる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)が鎮まる三輪山を御神体ととする我が国最古の神社。古くから酒造りの神として信仰されている。毎年11月14日には「酒まつり」が行われ、「しるしの杉玉」が全国の蔵元に届けられる。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 三輪の大物主大神の化身の白蛇が棲むことから名づけられたご神木。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 聖徳太子の創建と伝わる。かつては、大神神社の神宮寺として栄えたが、廃仏毀釈により全廃。昭和52年に寺名が復興され、本堂には、本尊の十一面観音菩薩像、聖徳太子像などを祀る。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 高さ2.14m、幅83,5cm、厚さ21.2cmの2枚の泥板岩に釈迦如来像が浮彫にされている。平安時代後期の造立と考えられている。 | |

|

|

|

|

右が釈迦、左が弥勒と推定されている。 |

|

|

|

| 万葉集はじめ日本書紀、枕草子にも登場する海拓榴市は、我が国最古の市。現在の三輪山の麓にある金屋周辺を指す。影姫の慈愛の伝説や恋の歌をかけ合う歌垣の舞台として知られたが、今は金屋の集落の観音堂にその名を残している。 海拓榴市は、古代から栄えた交易市です。大陸の使節も大和川の舟運を利用して、この地まで遡りました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

堂内には二体の石仏が安置され、 右側が十一面観音立像、左側が聖観音菩薩立像です。 |

|

|

|

| 桜井市金屋の河川敷あたりは、かつて、大陸からの船が大阪(難波津)から大和川をさかのぼって到着する船着き場があった場所で、諸国や外国からの遣いや物資が上陸したと伝えられている。欽明天皇の時代に、百済からの使節も川をさかのぼり、この地に上陸し、仏教をつたえたと言われている。 | |

|

|

|

|

|

|

| JR三輪駅にて乗車、奈良駅で木津行きに乗り換え、 各自元気に帰途に着いた。皆様、お疲れ様でした! |

|

| 最後までご覧いただき有難うございました |

交野古文化同好会HPに戻る