|

ホームページに戻る |

|

| 案内:青山 洋二氏(交野古文化同好会) |

|

| 行程 : 京阪郡津駅9時集合 → ①古代条里制五条通碑 → ②東高野街道→ ③府道18号線(枚方・交野・寝屋川線)→④新天野川橋→⑤天野川左岸の堤塘→ ⑥新磐船街道と合流点→⑦縄文時代の遺構と遺物→⑧府道148号(木屋~交野線) → ⑨本尊掛松跡→⑩上ノ山の辻 →⑪閲武駐蹕記念碑→⑫大型掘立柱建物 → ⑬私部(上ノ山)の南端街道→ ⑭逢合橋→ ⑮交南高等小学校跡 11時45分頃解散 徒歩約4km |

|

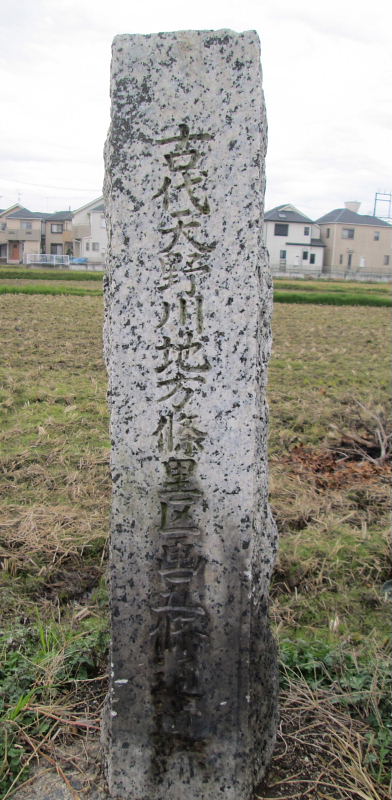

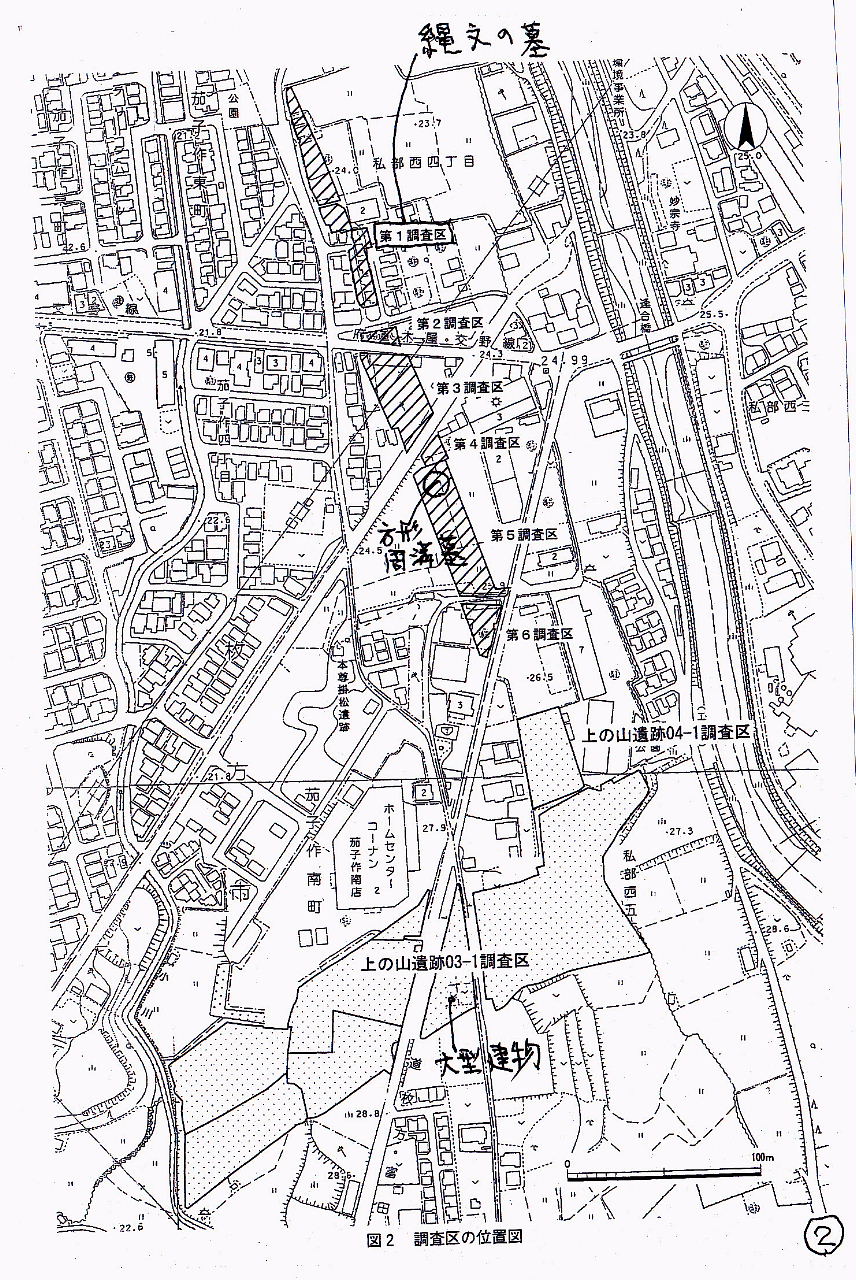

| 2025年3/8(土)、天候晴れ。朝方冷え込むも太陽の日差しが満点、風もなく先ず先ずのウォーク日となりました。午前8時40分過ぎから参加者が徐々に増えだして、9時の定刻には、京阪・郡津駅前が参加の皆さんでほぼ一杯になりました。 午前9時、皆さんが揃われたところで村田会長の挨拶の後、案内人の青山洋二氏より当日の行程と駅前の「交野の都碑」と「長渕と交野少将のお話」「郡津駅前のマンション建設時に地下33mより海の貝が出土、昔交野は海だった」などの説明があり、早速、東高野街道へ向けて出発。 駅前から松塚公園を左に折れ、京阪電車を東に渡り、郡津の町中へ入る東高野街道筋の田んぼの畦道に最初の訪問地の「古代条里制五条通碑」が少し傾き加減に建っていた。その後、新天野川橋を渡り、昔の面影が漂う東高野街道をゆっくりと南へ進む。第2京阪国道へのバイパス道路「新磐船街道」により、私部西4丁目付近の130mばかりが分断されるも、バイパス道路の工事により、貴重な「縄文時代の遺跡と遺物」が出土。蘇った街道の東は交野市、西は枚方市の境界線。  その後、本尊掛松跡、上ノ山の辻、大正天皇の「閲武駐蹕記念碑」などを見学。途中、「コーナン」にてトイレ休憩。大型掘立柱建物が発見された状況等をお聴きした後、第二京阪国道から天野川の緑道に降り、川沿いを逢合橋まで、カワセミや鴨、大きな鯉を見ながら歩き、最後は、交南高等小学校跡で解散。 街道筋が途中で見えなくなったり、複雑な道筋を無事に案内下さったのは、事前に青山さんより十分な準備をして頂いたお陰です。感謝!感謝!です。 参加された皆さんからは、「こんなに身近なところに沢山の歴史があるなんて大変なお驚きです。以前より、歩きたいと思っていた「東高野街道」を丹念に案内頂き大感激でした!」など嬉しい感想を頂きました。 今回の3回目のウォークにて、星田から郡津迄の東高野街道が繋がりました。青山洋二様に大変お世話になりました。 また、当日配布のレジメを提供いただき誠に有難うございました。記して感謝申し上げます。 |

|

上の山の辻にて記念撮影 |

|

|

|

|

| 東高野街道を歩く レジメ ~郡津駅~五条通~天野川~上の山遺跡~ |

| 東高野街道を歩く レジメ(PDF) |

|

|

|

|

|

案内:青山洋二氏(古文化同好会) |

|||||||||||||||||||||||||||

| 案内人の青山洋二氏より当日の行程と駅前の「交野の都碑」と「長渕と交野少将のお話」」「郡津駅前のマンション建設時に海の貝が出土、昔交野は海だった」などの説明があり、早速、東高野街道へ向けて出発。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

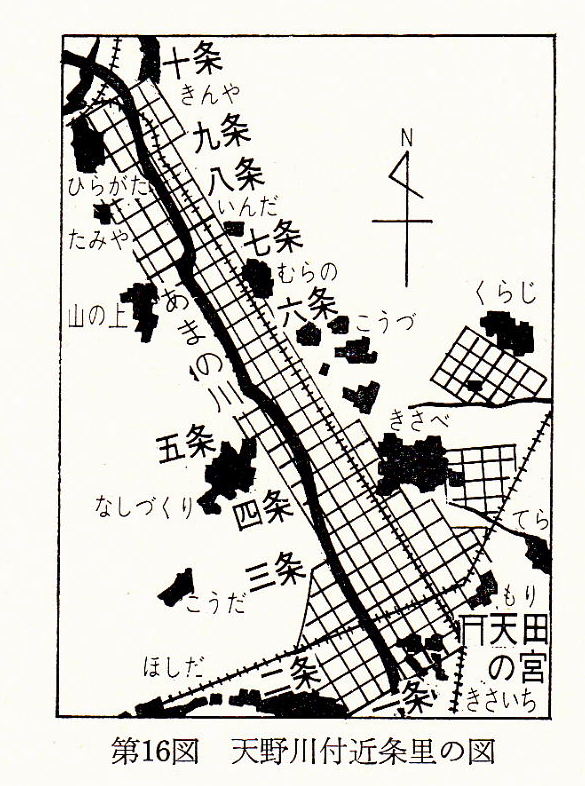

| 大化の改新(645)以後の大改革で、公地公民制となり、口分田を配分するため、土地を条里制により区画する。郡ごとに耕地を6町(654m)間隔で縦横に区切り、その列を条(6町平方)の一区画を里と呼び、一里はさらに一町間隔で縦横に区切って、合計36の坪とした。交野郡では私市の天田宮から西へ向う一条通から、北の天野川下流である枚方市禁野の十条通りまで区画した。この碑は、ほぼ中央の五条通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 京都から高野山に参る高野街道のうち、石清水八幡宮から、生駒山西麓を通り、河内長野に至る約50㎞が東高野街道と呼ばれる。平安時代には、河内を南北に縦貫する道として利用していたと思われる。市域では郡津から星田までの区間が該当する。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 60年前に府道は完成で、現在南の梅が枝住宅と北の松塚住宅との間には、街道はない。終戦直後の米軍航空写真と現在の道路地図を重ね合わせると、終戦当時は現府道の北側に小円弧が突出する。 現在も北側に空地があって、住宅裏が建ち並んでいて、この空地の北縁に街道があったのではと思います。写真の左側の高架は、府道が京阪電車を越えるため、跨線橋で西の堤塘から東の交差点迄は、約500mです。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 写真は天野川左岸の南側より望む(新天野川橋)。街道はその橋あたりを渡って、左岸の堤塘を南へ150m程行く。街道の稀な景色です。府道等が天野川を渡る橋には、それぞれ名前がついている。この橋の上流次の橋は<逢合橋>七夕伝説で、その次が<天の川七夕橋>第二京阪国道が渡り、<交野橋>は、府道736号が渡り、<天野川橋>は、府道154号が渡り、次の<私市橋>は、妙見口から磐船街道の私市4丁目交差点を結ぶ橋です。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 左岸を150m南に来ると、街道は右方向(南西)へゆっくりと下って行くが、両側は新しい住宅が建っている。ここは枚方市茄子作東町で、300m余りの街道は拡幅されて、新磐船街道に繋がる。この街道は徐々に堤塘から離れていくので、その分宅地が広がり、街道から堤塘に伸びる枝道が数本築造され、密集した住宅街となっている。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 茄子作東町の住宅地をぬけて、第二京阪国道と同時期に新しく築造された新磐船街道(現在は北の府道18号と第二京阪国道を繋ぐ)との交差点である。(写真の前方に第二京阪)。 この交差点より南方向(オリーブ美容室)の西側迄約180m行くが南東方向の新磐船街道に、130m程被せられて、東西の府道(木屋・交野線)の手前50mあたりから、街道は蘇ってきた。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 新磐船街道(現在は北の府道18号と第二京阪国道を繋ぐ)との交差点の 手前東側に、私部の西の墓があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

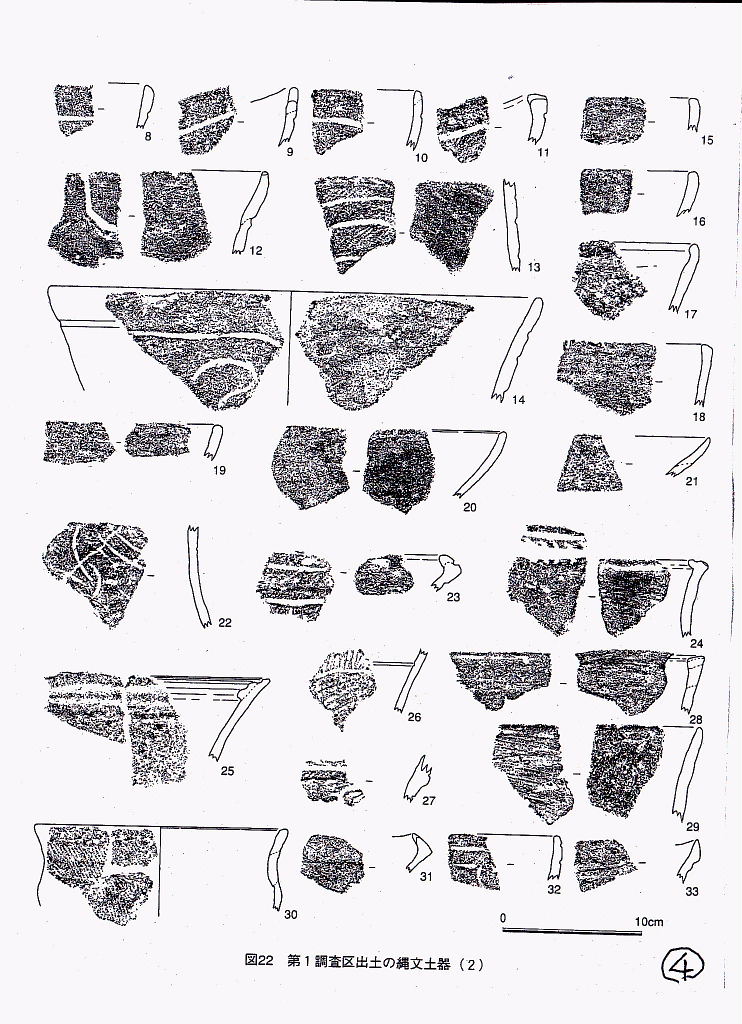

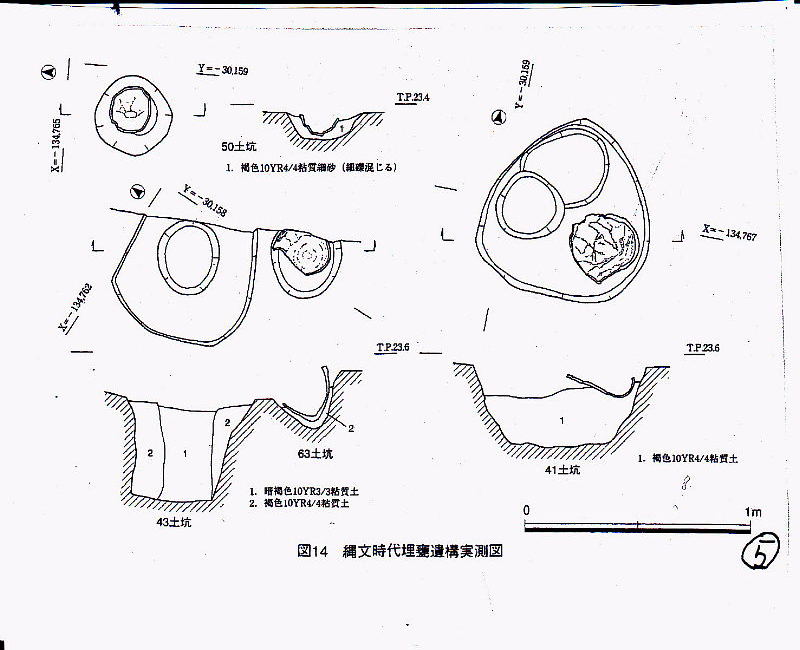

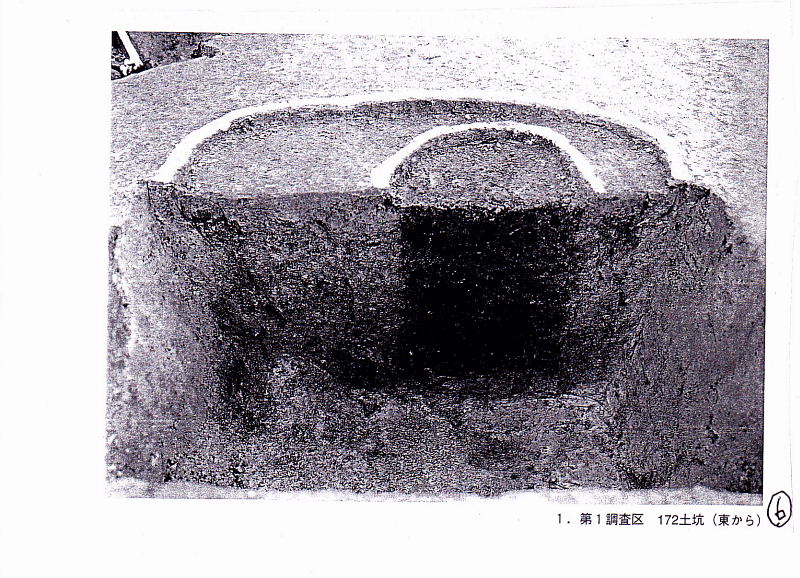

| 新磐船街道に被せられた高野街道が再び姿を見せる位置からレジメ⑥の交差点を振り向く、新磐船街道の工事前発掘調査で、縄文時代の遺構と遺物が発見された。 縄文時代後期(15,000年前~2,300年前)の土坑が約200基で3種類の大きさ(直径30cm前後~1m前後)で、柱の痕跡が多数確認され、土坑の中に土器を据えた埋甕(うめがめ)遺構・縄文時代の墓である。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| ⑦の交差点から南へ40m進むと、逢合橋から西へ向かうバス通り(府道148号木屋・交野線)の交差点に出る。この道は昔の「交野街道」で現在の(府道18号 枚方交野寝屋川線)が天野川の西手前で右に折れ、逢合橋を渡って来た。枚方丘陵の南は平坦で、守口方面から交野までの街道があった。その手前の東高野街道は、新磐船街道に被せられました。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| ⑧の交差点から南へ200m右手に玉垣の中に立派な地蔵と松の木が、「本尊掛松跡」。700年前の元亨元年、大念仏宗の中祖七世「法明上人」は、男山八幡神の霊夢を受け、深江から男山へ向かう途中、同じ霊夢を受け霊宝を届けんと、八幡宮の一行とここで出会い、十一尊天得如来の画像を授かった。上人はこれを側の松に掛け念仏を唱えると感激のあまり踊りだした。これが同宗の念仏踊りの始まりです。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 天野川と東高野街道の間の一帯を、古い地名「上ノ山」と云います。逢合橋西南のこんもり台地は、「上ノ山の辻」で東高野街道と、北東から上ってくる山根街道が合流します。 そこには私部村地蔵講中が、1725年建立の「上ノ山地蔵」が立っている。地蔵の側の二つの道標は、「大峰山道標」1855年建立と「大阪府道標」1904年(明治37)建立です。亰や八幡、宇治、津田、星田停留所等への案内です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

上ん山(うえんやま) 天野川にかかっている逢合橋を西に越えると、左前にある薮のある小さい丘が目に付く、この丘を「上人松」とか、「お野立所」とか「上ん山」と呼んでいる。 (現在では、建物が建ち並び見えない。府道20号線を「逢合橋西」より50㍍南に下がると見える) ここへは、逢合橋を渡ってまっすぐ「逢合橋西」の表示板の方向に歩いて、30㍍ほど行くと南北の道と十字に交わる。その道が東高野街道で交野市と枚方市の境である。この道を左にとり、水道道を越すと、すぐ右に「本尊掛松遺跡大念仏寺」の道標がある。それに続いて玉垣の中に大きい地蔵様がおいでになり、光背の左に「法明上人御旧跡勧進紗門」、その裏に「弘化二乙巳年(1845)4月24日 世話人交野門中」と彫ってある。 ここ「上人松」にこんな伝説がある。

両者は喜んで宝器を授受し、松の小枝に開山大師感得十一尊曼荼羅をはじめ軸の尊像を掛け、鐘を叩きながら松の周囲を喜んで踊って廻ったという。 以来、本尊掛松遺跡、念仏踊り発祥の地だと言う。そこから薮の坂道を左にとると、すぐ山根街道と交わる。 ↑左が東高野街道、右が山根街道の分岐点(うえん山の辻) この分岐点の辻に、上ん山地蔵がおられる。 地蔵様の光背には「私部村地蔵講中 享保十乙巳年(1725年)3月24日とある。また「大峰山 右 宇治 左 京 八幡 道」の大きな道標があり、その南側の小さい道標に「右 山根街道 左 すぐ東高野道」と彫ってある。

真言密教の道であるとともに、文化を伝え、産業を興した大切な道である。 道を隔てた東には、「閲武駐蹕記念碑」がある。大正3年(1914年)大正天皇がここで陸軍大演習を統監されたことを記念して建てられたものである。 ここで、「東高野街道」と「山根街道」が一つになって星田に伸びている。 |

|||||||||||||||||||||||||||

大峰山供養塔 高さ1m90cm、幅35cm 正面に「大峰山」 右下に「宇治」、左下に「京八幡」 その下に大きく「道」 塔の右に「すぐ高野大坂道」 安政元年(1854)3月建立 願主 私部村徳右衛門 付近は、綺麗な住宅地となりすっかり往時の面影がなくなってしまった。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 星田の第一御野立所「大正天皇行幸記念碑」から、上ノ山の第二御野立所「閲武駐蹕記念碑」のところへ移られて、天皇は大正3年(1914)ここからも陸軍特別大演習の状況を統監された。 この演習は明治25年から昭和11年迄(45年間)年1回行われ、両軍に分かれての大規模な模擬戦は、天皇が審判長を務められた。この少し前に日本は、第一次世界大戦に参戦したこともあり、白熱した演習となった。(昭和3年11月建立) |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

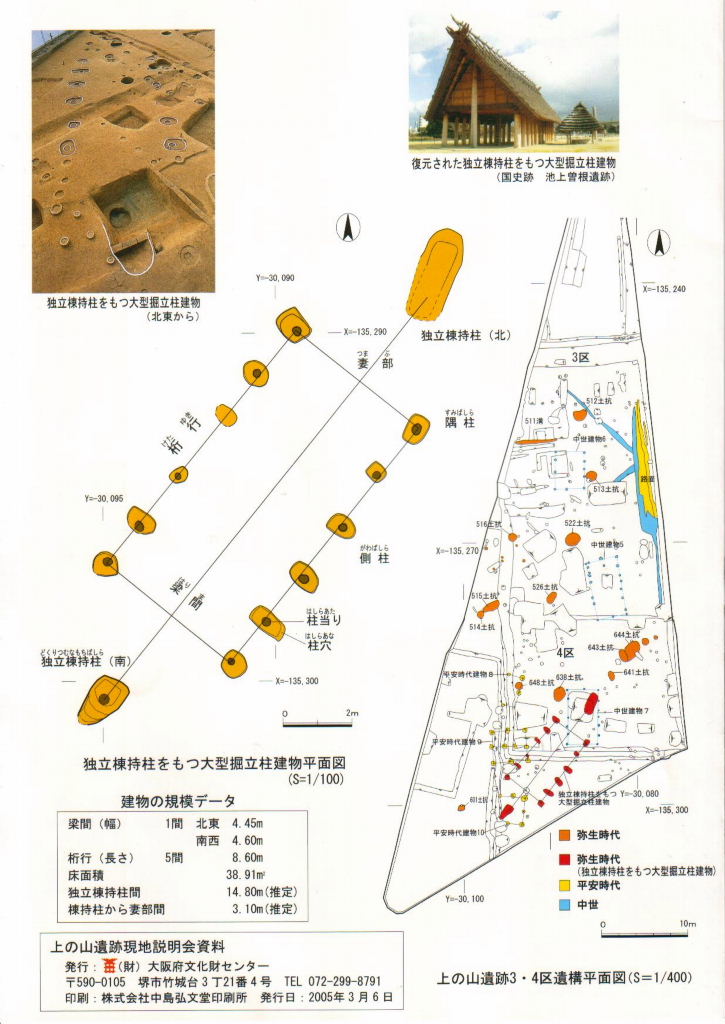

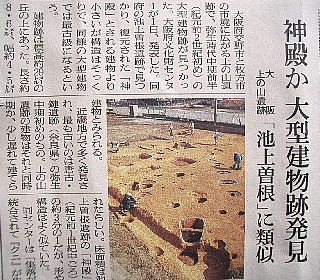

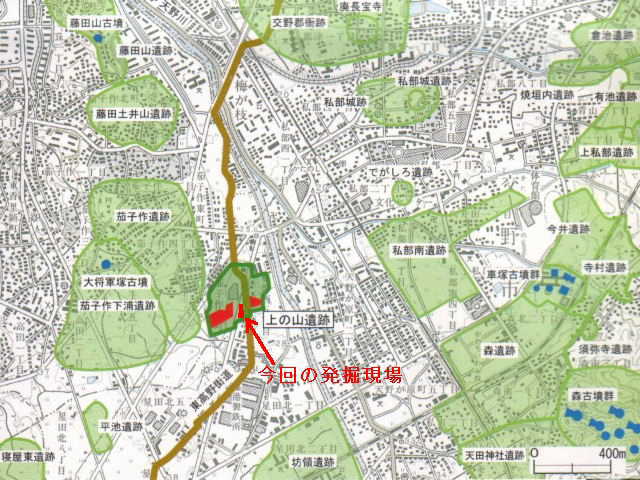

| ⑫上ノ山遺跡 東高野街道と第二京阪の交差部の西(コンビニの北側)で、弥生時代中期前半(約2200年前)に建てられた、独立棟持柱を持つ「大型掘立柱建物」の跡が、道路工事前の調査で見つかりました。 平成17年3月(2005年)の新聞では「集落の中心施設で、弥生最古級の神殿跡?」と報道されて話題になりました。梁間4.5m、桁行8.6m、床面積39㎡(約12坪)です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 街道はレジメ⑩から南に下り、コーナンの東側で府道20号(枚方・富田林・泉佐野線)と第二京阪を斜に渡り(被せられ消失)コンビニの東に拡幅された道が、南へ210mで工場敷地に突き当たる。 その手前約25m迄が(上ノ山)で、星田北との境です。突き当りから真っ直ぐ120mで少し西に折れた所で、星田集落の中心から星田共同墓地に向う南からの道と合流して、西南へ工場敷地を抜け、再度府道を斜横断して、すぐ星田共同墓地から星田駅に向う。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 宝暦12年(1762)「河州交野郡私部村田畑絵図帳」によると、この橋の名は「天の川七夕橋」と表記されている。現在の橋は昭和52年(1977)に出来た。 七夕の夜、機物神社の<織姫>と、枚方茄子作の中山観音寺の(彦星)とが、この橋のたもとで、恋こがれて一夜逢われると言い伝えられている橋です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 天野川東堤、逢合橋の北側に、明治18年(1885)私部、茄子作、星田等10の小学校を統合した交南小学校があった。 その後小学校令の改正で尋常小学校と高等小学校に分離した後、再び尋常高等小学校として統合される明治20年(1887)から大正8年(1919)まで高等小学校として利用した。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 最後までご覧いただき有難うございました! | |||||||||||||||||||||||||||

後醍醐天皇の元享元年(1321)12月15日の夜、摂津深江の法明上人に「男山八幡宮に納めてある融通念仏宗

に伝わっている霊宝を授かり、法灯をつぐように。」との夢告げがあった。上人はさっそく弟子12人を連れて男山へ向かった。上ん山まで来ると、霊宝を深江に届けようとする男山からの社人ら一行と出会った。16日のことであった。

後醍醐天皇の元享元年(1321)12月15日の夜、摂津深江の法明上人に「男山八幡宮に納めてある融通念仏宗

に伝わっている霊宝を授かり、法灯をつぐように。」との夢告げがあった。上人はさっそく弟子12人を連れて男山へ向かった。上ん山まで来ると、霊宝を深江に届けようとする男山からの社人ら一行と出会った。16日のことであった。

元弘の乱(1337)で北条方が楠正成の下赤坂攻めにこの道を急ぎ、近畿平定には織田信長もここを通って岩倉開元寺を焼かせ、足利義昭の反抗の時には秀吉が義昭をつれて急いだと言うこの道は、なるほど権力の道だ。

元弘の乱(1337)で北条方が楠正成の下赤坂攻めにこの道を急ぎ、近畿平定には織田信長もここを通って岩倉開元寺を焼かせ、足利義昭の反抗の時には秀吉が義昭をつれて急いだと言うこの道は、なるほど権力の道だ。