|

|

|

|

| 村田会長(左)と三宅さん(右) 年の初めのご挨拶 |

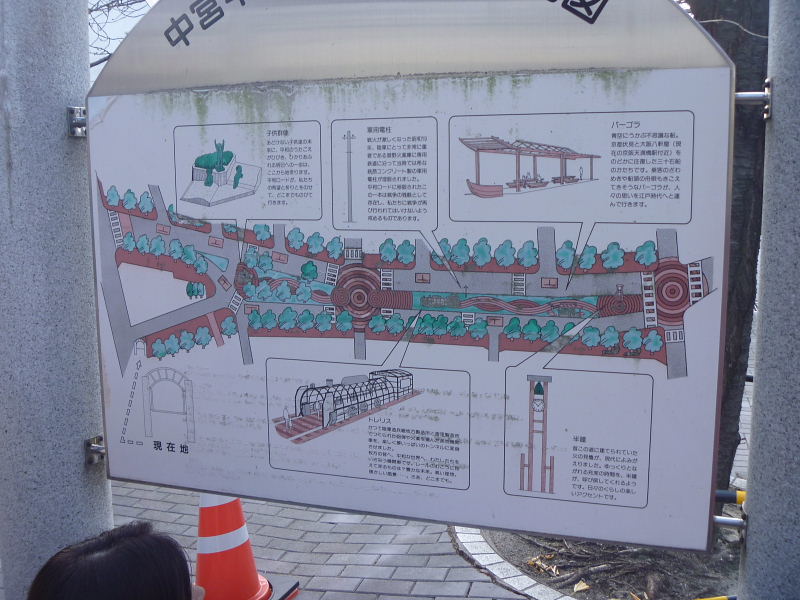

| 2025年1月2日、初歩きMAP |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(きんやくるまづかこふん) |

枚方市宮之阪5丁目に所在する天野川右岸(天野川に面した)の低位段丘上に集造され、東に後円部を西に前方部を取り付けた大型前方後円墳で、北河内地域において屈指の規模を誇り、昭和47年(1972)に国の史齢に指定されています。昭和41年(1966)の墳丘測量調査では、全長110m、後円部径57m、後円部高9.9m、前方部幅40m、前方部高4mを測る二段築成の前方後円墳であるとされ、埋葬施設として後円部に竪穴式石室(推定)が存在すると考えられました。また、墳丘上では、葺石・埴輪破片が認められました。

平成18年(2006)11月の範囲確認調査において、後円部南東側で現地表下約2.5mのところで墳丘裾部(基底部)が検出され、この墳丘基底部の状況から後円部径が60m前後になる可能性が出てきました。また、墳丘下に弥生時代中期前半の遺構が存在し、墳丘は盛土によつて形成されていることが判明しました。

同時に大阪府柏原市国分町芝山に産する灰色つぽくて板状に割れる性格をもつ安山岩で「芝山火山岩」と呼ばれる石材(板石)が出土したのです。この芝山火山岩は、古墳時代に大和川を遡上して奈良盆地にもたらされ、奈良県天理市にある黒塚古墳をはじめとする奈良盆地東南部の前期古墳の堅穴式石室の構築に用いられましたが、奈良盆地以外で見つかるのは非常に珍しいと言えます。

禁野車塚古墳は、4世紀前半代に集造された前期古墳と考えられていますが、禁野車塚古墳が立地する淀川水系の他の多くの前期古墳では、徳島県吉野川流域原産と考えられる結晶片岩や、兵庫県猪名川水系原産の石英斑岩を主流に用いるという違いがあります。禁野車塚古墳から「芝山火山岩」が出土したということは、禁野車塚古墳の被葬者と大和王権の発祥地とに強い繋がりが存在したことを物語っていると考えられます。

平成20(2008)年には、関西大学・京都橘大学・京都府立大学の3大学合同で再度測量調査が実施されました。その測量成果から、墳丘長120m、後円部径63m(墳頂平坦面径22m)、後円部高9m、前方部幅55m、前方部高3.4m、くびれ部幅25m、くびれ部高3mという規模の復元案が提示されています。

さらに、平成23(2011)年には後円部の墳頂部分に存在した2ヶ所の盗掘坑の調査(第6次調査)が行われました。2ヶ所の盗掘坑からは芝山産の板石とチヤートの円礫、結晶片岩片および埴輪片などは共通して多量に出土しており、特に石材については出土量からみて埋葬施設に使用されたと考えられます。ところが芝山産の板石とチャートの円礫が、盗掘坑1に比して盗掘坑2から非常に多く出土していることが大きく違つています。

盗掘坑2からは石製腕飾類(車輪石・石釧など)や管玉および鉄製品などの副葬品や水銀朱などが出土しているのに対し盗掘坑1では確認できていません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

兵庫県姫路市勝原区丁に所在する前方後円墳。揖保川平野の東緑部にあり、標高約5mの丘陵上に立地していて、昭和53(1978)年に国の史跡に指定されました。昭和53(1988)年から墳丘周辺の一部が確認調査され、昭和63(1988)年には測量調査が実施されました。その結果、全長109(98.3mとも)m、後円部径58m、後円部高7m、前方部幅40mの規模を誇る二段築成(後円部は三段築成)の前方後円墳であることが明らかになりました。さらに、兵庫県姫路市丁(よろ)に所在する瓢塚古墳は、奈良県桜井市箸墓古墳の平面プランを縮小したもので、箸墓古墳の相似墳(4:10)ではないかとされています。

また、この瓢塚古墳と禁野車塚古墳の墳丘の各部の数値と墳丘の諸特徴を比較してみると非常によく似ていて、相似墳と言っても過言ではないと考えられ

ています。このことは、何を意味するのでしょうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高欄の凝宝珠銘に「文政十丁亥年百済国王牛頭天王河州交野郡中宮村」とあり、文政十年は、西暦1827年。百済王神社本殿は文政五年(1822)の春日大社の造替に際しその一棟を下付されたものであると考えられています。

かつては社務舎中央切妻型破風懐に、鎌倉期様式の彫字で『百済國王・牛頭天王」と彫り込まれた本版額が掲上されていましたが、現在は新拝殿の建物に掲げられています。

また、百済王神社には漢字体で書かれた『百済王霊祠廟由緒』という巻物が伝えられており、末尾には文安三丙寅卵月吉旦 宇努勘弥(ウヌカネと読める?)と書かれています。文安三年は、西暦1446年で室町時代の中葉にあたります。筆者である「ウヌカネ」は、由緒の内容からみて百済王の子孫で社家ではないかと考えられます。 |

現在の神社を形成する建造物、石造物はすべて江戸時代中期以後のものです。最も古いものは正徳3年(1713)の南端石造鳥居で、「百濟國王牛頭天王 廣前」の銘が彫られています。その他、手水舎石造水盤には享保5年(1720)、山車一基他には天保7年(1836)とあり、江戸時代後期の石造狛犬・多数の石灯籠も現存します。

本殿については、高欄の凝宝珠銘に「文政十丁亥年 百濟國王牛頭天王 河州交野郡中宮村」とあること、正統な春日造りであること等によって、文政5年(1822)の春日大社の造替に際し、その一棟を下賜されたものと考えられています。保存状態は極めて良好で、建築当初の形式を伝える貴重な遺構です。

次に拝殿について、旧拝殿の創建は現時点で明確な資料はなく不明ですが、最も古い修繕記録から天保7年(1836)には存し、昭和50年の修繕事業に携った建築士によれば形式手法よりみて本殿脇の狛犬の建立と同時期、すなわち明和3年(1766)頃と考えられるようです。

平成14年(2002)には建物自体を一新し、現在の拝殿が竣工しました。これに際し旧拝殿は現拝殿の南東側へ移され、現在もその姿を見る事が出来ます。

当社の御祭神は百濟國王神と素戔嗚尊です。素戔嗚尊(牛頭天王)がいつ頃、いかなる経緯により合祀されたかは定かではありませんが、百濟國王神とともにその霊験はあらたかです。 |

|

|

|

新拝殿

平成14年(2002)には建物自体を一新し、現在の拝殿が竣工しました。

これに際し旧拝殿は現拝殿の南東側へ移され、現在もその姿を見る事が出来ます。 |

鎌倉期様式の彫字 『百済國王・牛頭天王」 |

本殿は春日造

文政5年(1822)の春日大社の造替に際し、

その一棟を下賜されたものと考えられています。

保存状態は極めて良好で、建築当初の形式を伝える貴重な遺構です。 |

旧拝殿 |

|

|

|

|

|

(とくべつしせき くだらでらあと) |

| 中宮にある特別史跡百済寺跡は、8世紀後半に百済の王族の末裔である百済王氏(くだらのこにきしし)が、難波からこの地に移り、一族の氏寺として建立した寺の跡と考えられています。 昭和16年に国の史跡に指定され、昭和27年3月に特別史跡となりました。 |

聖武天皇より百済王の祖先と百済王南典の霊を祭る百済廟と寺を創建するようにとの詔勅が下され百済寺が建立されたのです。現在では、奈良時代後期~末期にかけて百済寺が建立されたのではないかと考えられています。

百済寺跡は南門・中間・金堂・講堂・食堂・北門が中軸線上に並び、中間から発した回廊が金堂に取りつき、東西に両塔を配した薬師寺式の伽藍配置となっており、寺域は四方が築地で囲まれ、一辺が約141mあり、現在では、伽藍配置や規模などから、韓国慶州にある統一新羅時代の四天王寺跡に非常によく似ていると言われています。

これまでに行われた発掘調査によって、寺域内には東南院(西面築地)・東北院(冶金関連土坑・僧院東面区画溝)・西北院(僧院西面築路)など堂塔院・僧院を挟んで4つの区画(付属院地)が配置されていたことが明らかになりました。また、南門のほかに東門・北門・西門が設けられていたことも解りました。

多量の瓦のほか、金銅製飾金具などの金属製品、大型多尊塼仏や多種の塼仏(金箔を施したものも)、そのほか、高級感あふれる奈良三彩も出土しています。

百済寺の創建は、これまで8世紀中頃と考えられてきましたが、最近の考古学的調査の成果から長岡京期(784~ 794)の少し前頃ではないかと考える意見が有力となっています。

|

|

|

|

663年、白村江での百済復興軍の大敗で、義慈王によって倭国に派遣されていた王子の禅広は、兄の豊璋と帰るべき祖国を共に失った。そこで天智天皇に難波に居住を許され、持統朝には「百済王」の称号を受け、朝廷に仕えた。この頃に営んだ氏寺が摂津百済寺(堂ヶ芝廃寺)と百済尼寺であった。

禅広の曽孫、百済王敬福は、天平21年(749)に任地の陸奥国で砂金を発見し、黄金900両を東大寺盧舎那仏造立に腐心中の聖武天皇に献上する。敬福はその功により破格の位階昇進を遂げ、以後の一族の処遇を盤石なものとした。また敬福以降、一族から陸奥・出羽等の国司や鎮守府の高官への補任が打ち続く。

桓武朝、長岡京遷都の頃には百済王氏は河内国交野に移住し、新たに交野百済寺を造営していた。交野で桓武天皇の信任を得て寵を受けたのが敬福の孫、百済王明信であった。桓武・嵯峨両天皇の頻繁な交野行幸の折毎に、百済寺一帯を舞台に饗応を繰りひろげ、一族は昇進にあずかる一方、後宮に子女を入内させ、外戚としての地位も固めたという。しかし桓武天皇崩御後には次第に逼塞していく。

百済寺跡はこうした百済王氏の交野移住以後の活動の舞台であり、盛衰を共にした遺跡であった。そして百濟王神社が百済寺跡とともに百済王氏の歴史を今に伝えている。 |

|

663年 <白村江 (はくすきえ)の戦い (中大兄皇子)>

朝鮮半島の白村江で行われた、日本・百済遺民の連合軍と、唐・新羅連合軍との戦争。 日本は兵を送りましたが、唐と新羅の連合軍に大敗。百済は滅びました。

以降、日本は侵攻を恐れ北九州に防人を置き、防備をはかりました。

741年 <国分寺、 国分尼寺建立の詔 (聖武天皇)>

聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた寺院であり、 国分僧寺と国分尼寺に分かれています。国分寺・国分尼寺は、「各国に1つずつ設置する」という ルールが決められ、その建立は各国の国司の手に委ねられることになりました。

784年<長岡京遷都 (桓武天皇)>

藤原種継 桓武天皇の命によって奈良の平城京から遷された都。東西4.3km、南北5.3kmと平城京、平安京に 匹敵する広大なもので、向日市、長岡京市、大山崎町と京都市の一部の地域に及んでいます。 しかしながら、792年の大洪水や桓武天皇の弟である早良親王の死、その怨霊などから、 794年に平安京へ都が遷されました。

794年<平安京遷都(桓武天皇)>

桓武天皇によって長岡京から山背国(現在の京都市)に都が遷され、永遠に平和で安らかであるようにとの 願いを込め「平安京」と名付けられました。平安京は、姿を変えながら、1869年に東京へ遷都されるまで

千年以上の間、天皇や貴族が住む日本の首都として、政治・文化の中心的役割を果たしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

百済寺跡の松風(くだらでらあとのしょうふう) 枚方八景

中宮にある特別史跡百済寺跡は、8世紀後半に百済の王族の末裔である百済王氏(くだらのこにきしし)が、難波からこの地に移り、一族の氏寺として建立した寺の跡と考えられています。昭和16年に国の史跡に指定され、昭和27年3月に特別史跡となりました。府下で大坂城跡とならぶ特別史跡でありながら、老松や雑木が繁って立ち入る人もなく、熊笹の合間に礎石が見られる荒廃ぶりでしたが、全国でも初めての史跡公園として、昭和41年から2年間かけて市民の憩いの広場に整備されました。

寺院の遺構が復原された公園には、礎石などがよく残り、双塔式の美しい伽藍配置を浮き立たせ、金堂にとりつく回廊跡には灌木が植えられ、四季折々の風情が訪ねる人に潤いを与えてくれます。自然の老松や補植された黒松・赤松が濃い緑で遺構を包んでおり、松の梢をわたる風は、訪れる人々に、ありし日の七堂伽藍の面影を語りかけるようです。平成17年度から百済寺跡再整備のための発掘調査が行われ、官寺的施設を備えた格式高い寺であることがわかってきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

百済寺跡は昭和41年に史跡公園に整備され、また、大阪府下では大坂城址と百済寺跡の2件だけという国の特別史跡でもあります。いにしえより百済寺と呼ばれたこと、また、西隣に百濟王神社があることから、百済王氏一族の氏寺であると考えられます。百済王氏一族の交野移住の時期については諸説ありますが、天平勝宝2年(750年)における百済王敬福の宮内卿兼河内守任官を契機に、摂津国百済郡の故地を離れてここ交野郡の土地に移住し、氏神百濟王神社と氏寺百済寺を建立したというのが有力な説の一つです。

寺域は約140メートル四方で、その伽藍配置は、前庭の左右に東塔・西塔を配し、中門から左右にのびた回廊が両塔を囲み、金堂に取り付いています。金堂の背後に講堂、その奥に食堂があり、この様式は薬師寺の伽藍配置に近く、平成17年から9年間に及ぶ枚方市の発掘調査では寺域の東北・東南・西北にそれぞれ築地等で区画された建物などの施設があったことが推定されます。新たな氏寺造営が規制された時期(8世紀後半)にあって伽藍計画から整備仕様までが別格的な扱いの寺院であったようです。 礎石は奈良時代の形式で、西大寺、秋篠寺と類似しています。出土品に関しては、全国でも出土例が少ない「大型多尊塼仏」が発掘されています。

協力:枚方市教育委員会文化財課 |

|

|

これまでの発掘調査によって、百済寺の伽藍南北中軸線より北に延びる南北基幹道路と東西基幹道路が確認され、東西南北道路の十宇街(十宇路)も検出されました。.

南面廂大型掘立柱建物跡(桁行5間X梁行3間)や総柱の掘立柱建物跡などが検出されるとともに、井戸SE-6からは「大領」(だいりよう)と塁書された木簡や、「少家」と墨書された土師皿などが出土したことから、郡家あるいは郡衙が所在した場所ではないかと推定されています。

難波から居を移した百済王氏は、8世紀中頃から本格的に禁野本町や中宮を中心とする交野台地で碁盤目状に道路を通し、その区画内に建物を配して都市計画を施工したと考えられてきましたが、最近では出土遺物などからその時期は長岡京期頃ではないかという解釈がなされています。

|

枚方市立保健センター前に掲出されている

|

禁野本町遺跡

禁野本町遺跡は、1986年、市立保健センター建設の先立つ発掘調査による発見以来、160次余にわたる調査を実施し、中宮第二団地を中心として南北約800m、東西760mの範囲に及ぶ弥生時代終末から近世にかけての複合遺跡であることが明らかになりました。弥生時代後期から古墳時代前期頃の竪穴住居跡や古墳の一部、平安時代の掘立柱建物跡や井戸などを検出し、弥生土器・石鏃、古墳時代の土師器・須恵器、奈良時代から平安時代にかけての三彩壺・黒色土器・軒先瓦などが出土しています。

また、近年の調査では井戸内から墨書土器・緑釉陶器・硯などの生活用具が多数出土しました。そのほか多数の堀立柱建物跡と南北方向・東西方向の道路遺構が数本確認されており、南北道路は百済寺伽藍の中軸線と一致し、東西方向の道路の一本と百済寺跡の北約550m地点と交差します。この交差点付近には掘立柱建物群が配置され成立時期からして百済王氏がこの交差点を中心に碁盤目上にまちづくりを行った可能性が考えられています。

2010年3月 枚方市教育委員会 |

|

|

|

|

|

|

古代の道路交差点

アミティ中宮北町は、古代の都市遺跡である禁野本町遺跡の北部に位置しています。遺稿の南側にある百済寺跡は、奈良時代の後半に創建された百済王氏の氏寺とされています。その北側に広がる禁野本町遺跡は、百済王氏らの住む町であったと考えられています。

古代の道路交差点を発見

平成13年のアミティ中宮北町での発掘調査では、建物、井戸、区画溝のほか、南北方向の道路と、ほぼ直交する東西方向の道路の交差点が見つかりました。説明板のある場所には、交差点が見つかった位置を地面に明示しています。南北方向の道路跡を南に延ばすと、百済寺の北門へと繋がり、その距離が古代の町の単位(約110m)の5倍となることから、奈良や京都のような碁盤目状の街区(方形街区)を伴う街が建設されていたとみられます。

桓武天皇との繋がり

桓武朝には、東北の宮城県にある多賀城や伊勢の斎宮などの国の施設が方形街区で整備されたことが、近年の発掘調査で明らかになってきています。百済王氏らの都市が方形街区で整備されていたことからは、百済王氏と桓武天皇の深い関わりを伺うことが出来ます。

令和3年3月 枚方市 |

|

百済寺の伽藍南北中軸線より北に延びる南北基幹道路と

東西基幹道路が確認され、東西南北道路の十宇街(十宇路)も検出されました |

|

|

|

|

|

|

|

|

百済寺の北に広がる古代都市 禁野本町遺跡公園

この公園は地下1mに古代の有力氏族である百済王氏(くだらこにきし)らの宅地跡(建物・井戸・道路など)が残っており、建物と井戸の跡を明示しています。

百済王氏は、かつて朝鮮半島の南西部にあり、7世紀後半に滅んだ百済国の王族の末裔です。8世紀の中頃(奈良時代中頃)に百済王敬福が陸奥国(現在の宮城・福島県)で産出した黄金を東大寺の大仏の鍍金するために聖武天皇に献上し、同氏が大きく発展する契機となりました。

その後、一族は現在の中宮本町周辺へと移り住み百済寺を建立し、寺の北側に奈良の平城宮のような碁盤目状の都市(禁野本町遺跡)を建設したとされています。

百済王氏の高級邸宅

平成15~16年のレオグランデ枚方中宮での発掘調査では百済王氏らの街に関わる建物や井戸・東西道路などの遺跡が見つかりました。(右図)

この宅地跡は、アミティ中宮北町での発掘調査で発見した道路の交差点から見て北東の街区あり、敷地の中央付近に南面する主殿を置き、その東西両側に脇殿を並べるなど、平城京の貴族の邸宅跡と構造が共通しています。主殿より古い井戸跡からは文字が書かれた木簡や土器などが出土しました。(右写真)

これらのことから、この邸宅跡は、百済王氏の中でも身分の高い人や役人の邸宅であった可能性が高いものとみられます。

令和3年3月 枚方市 |

|

|

| 井戸から出土した土師器食器と木簡 |

|

|

|

|

|

|

ウォーク最後は、新しく完成した

「枚方モール」(直結枚方市駅)前で解散 |

|

皆さん、大変お疲れ様でした!

案内の三宅先生、お世話になりました。

心より感謝申し上げます! |