|

ホームページに戻る |

|

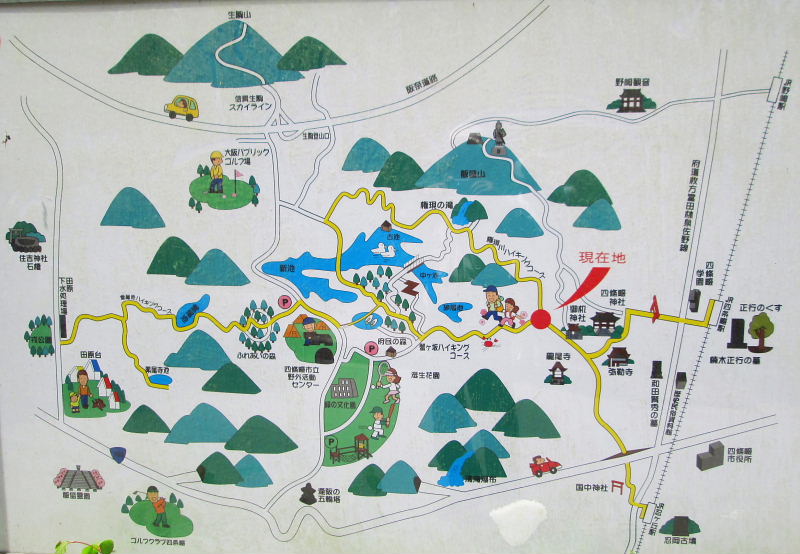

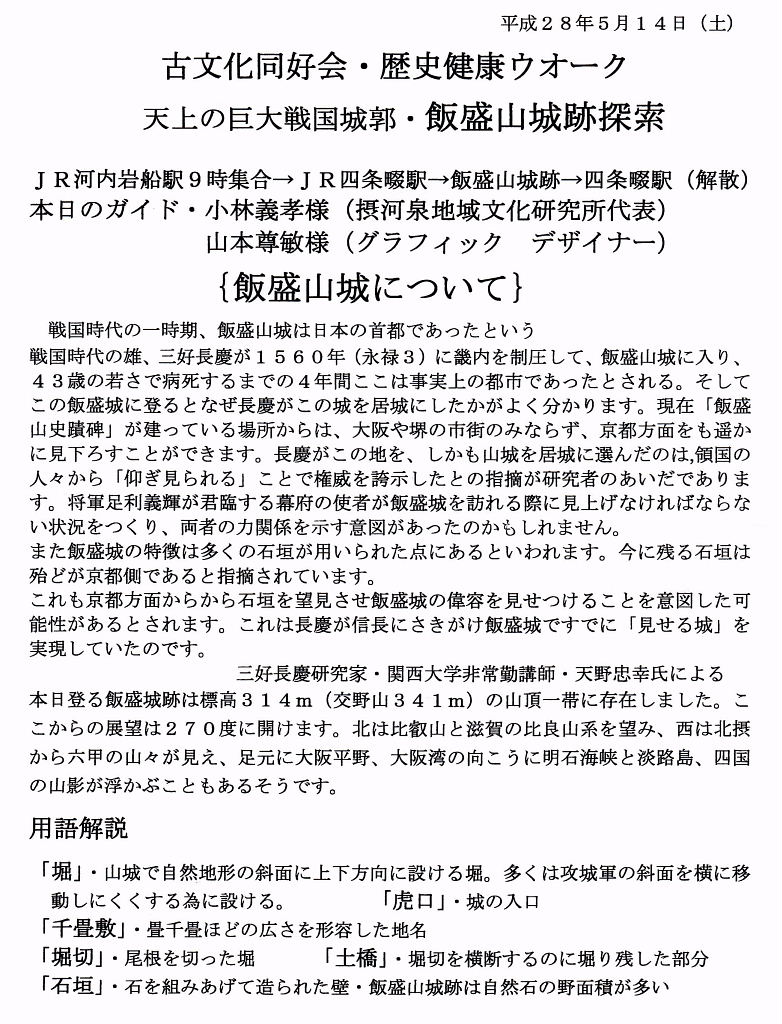

| 日時 : 2016年5月14日(土) 午前9時 JR河内磐船駅集合 参加者37名(会員19名) 行程 : JR四条畷駅~四條畷神社~御机神社(休憩)~楠公寺~飯盛山城跡 徒歩約7km 3時解散 |

|

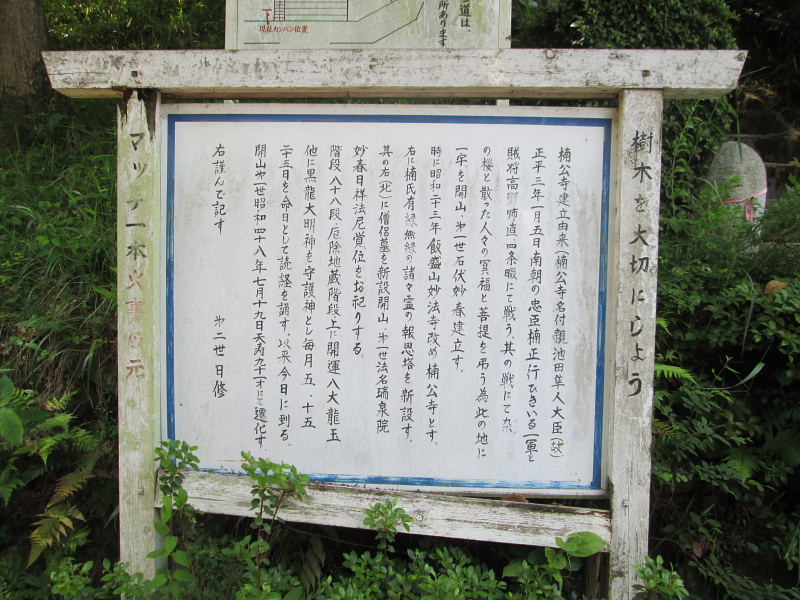

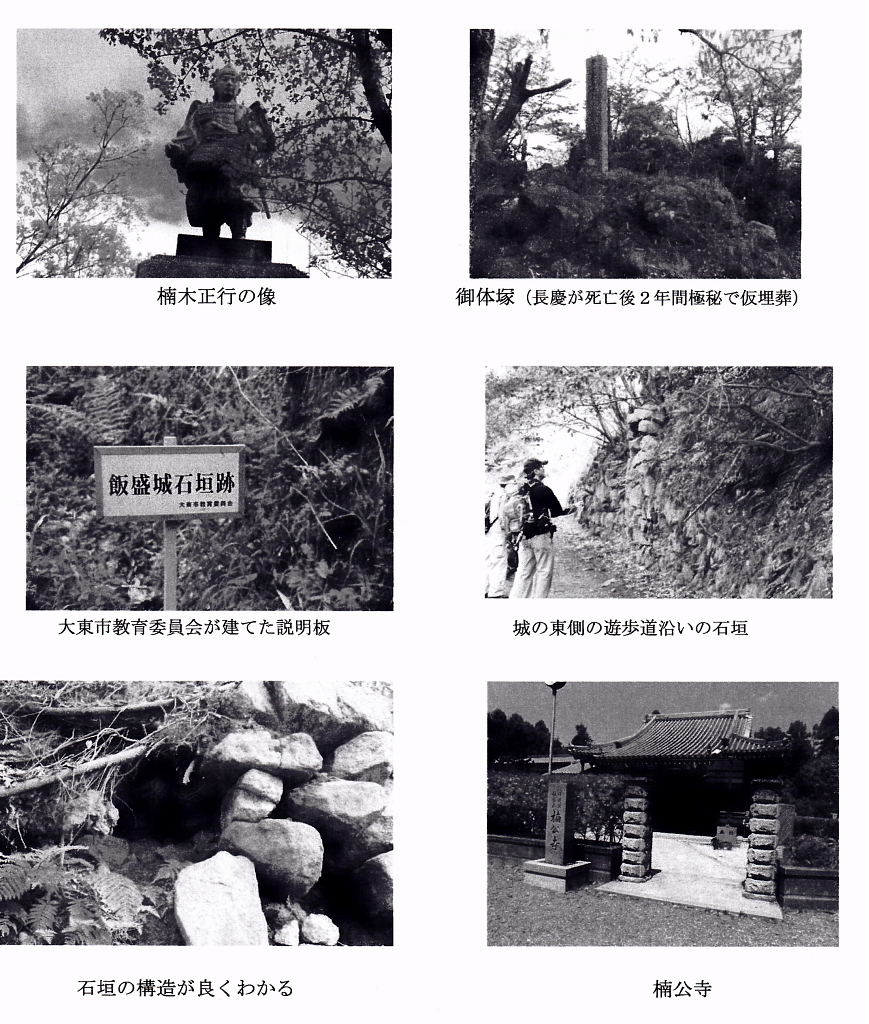

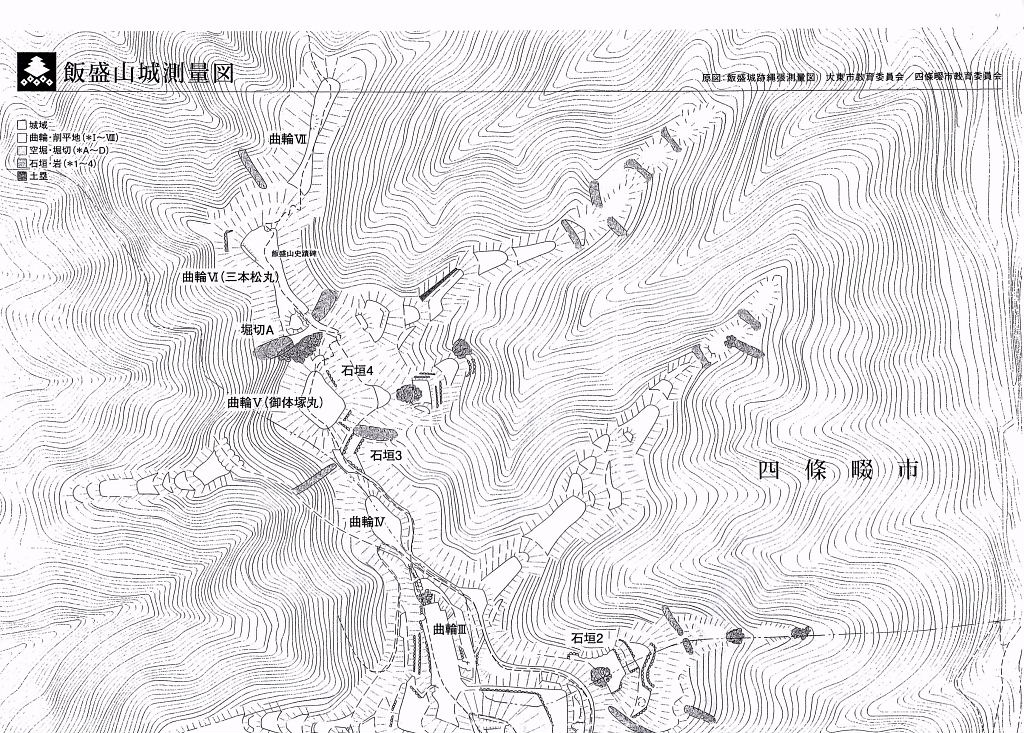

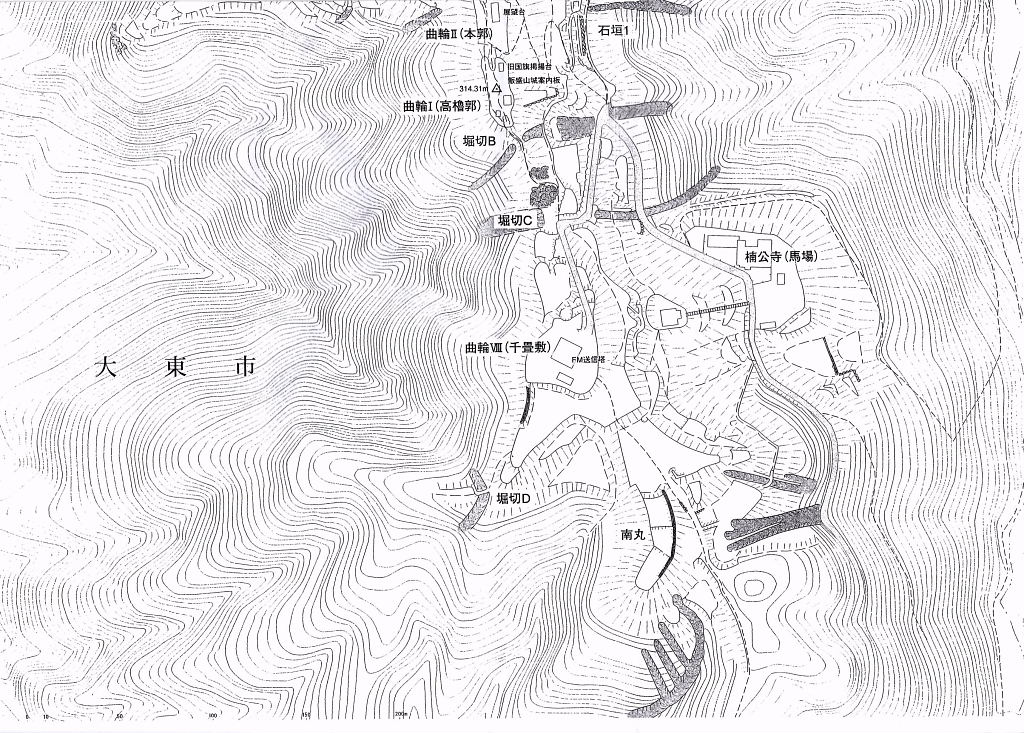

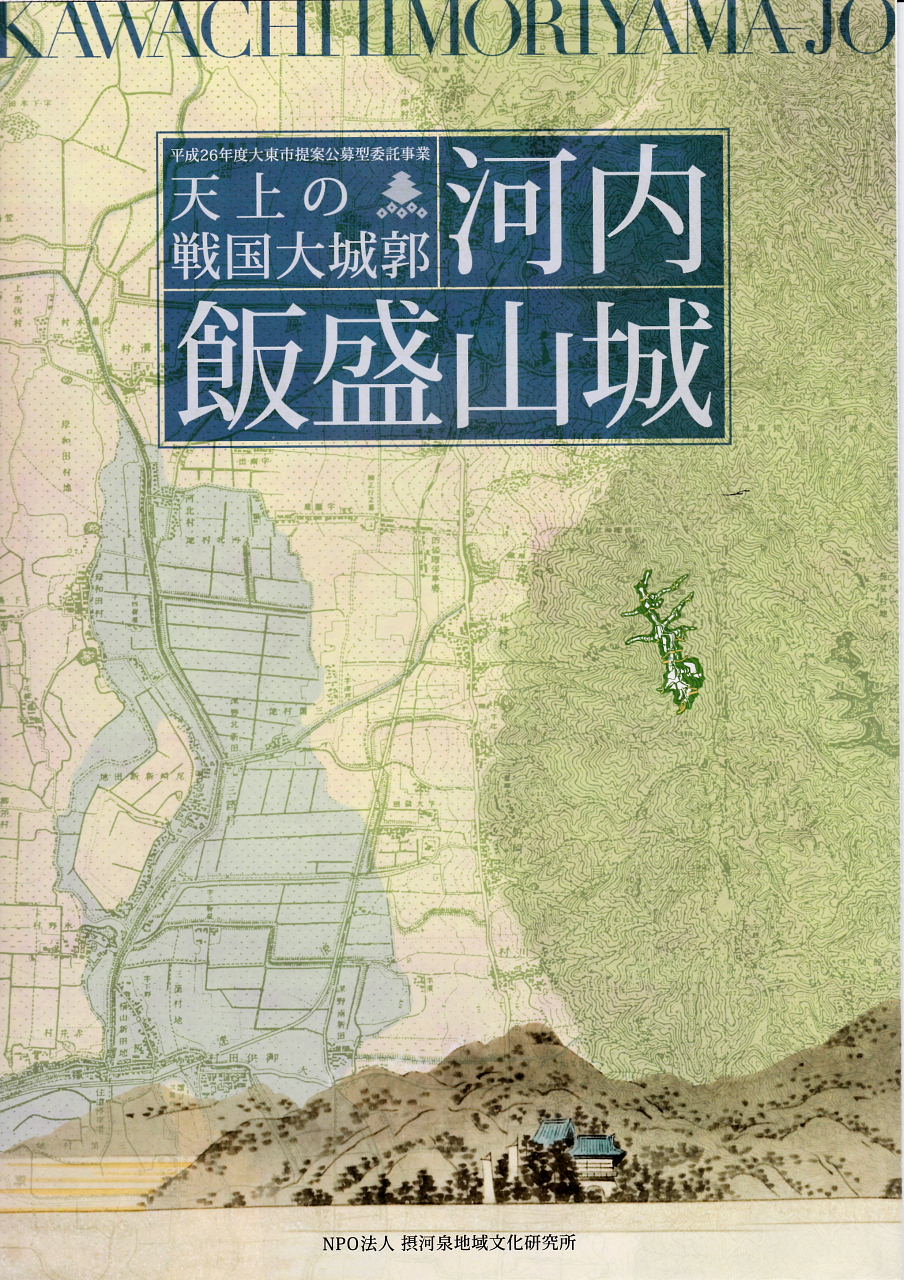

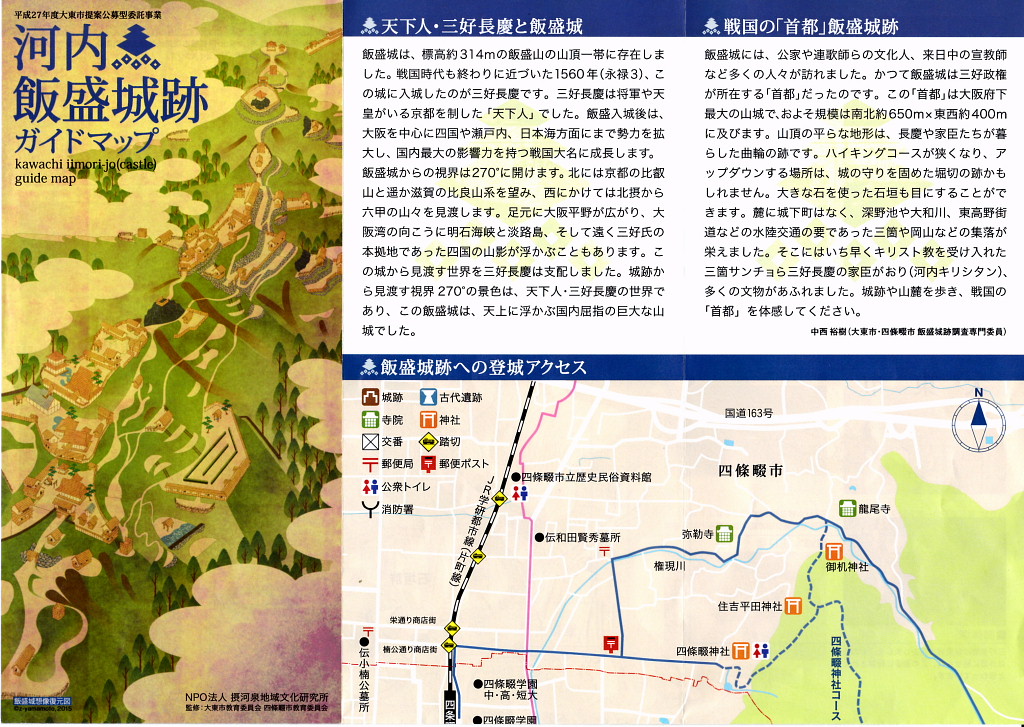

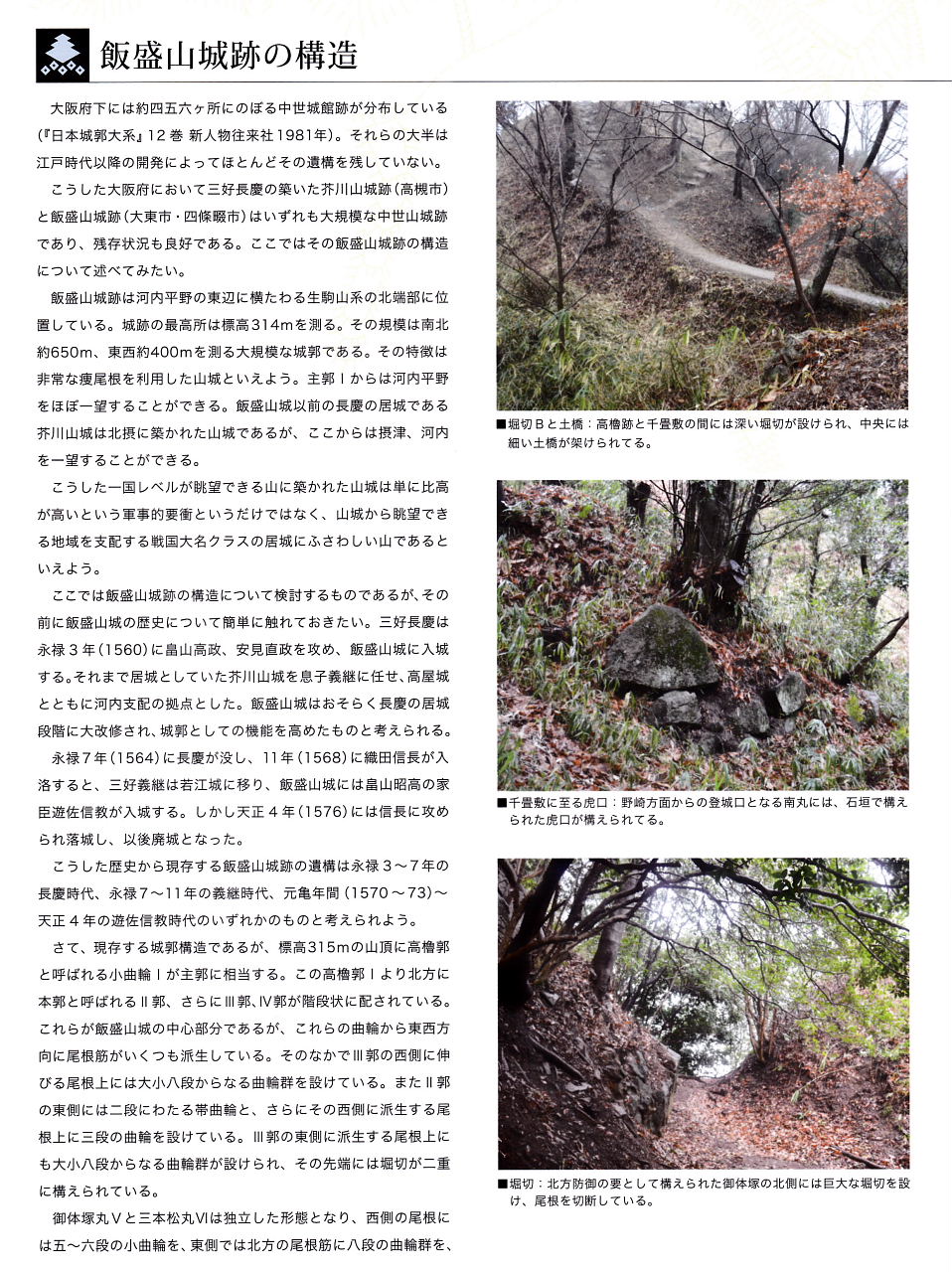

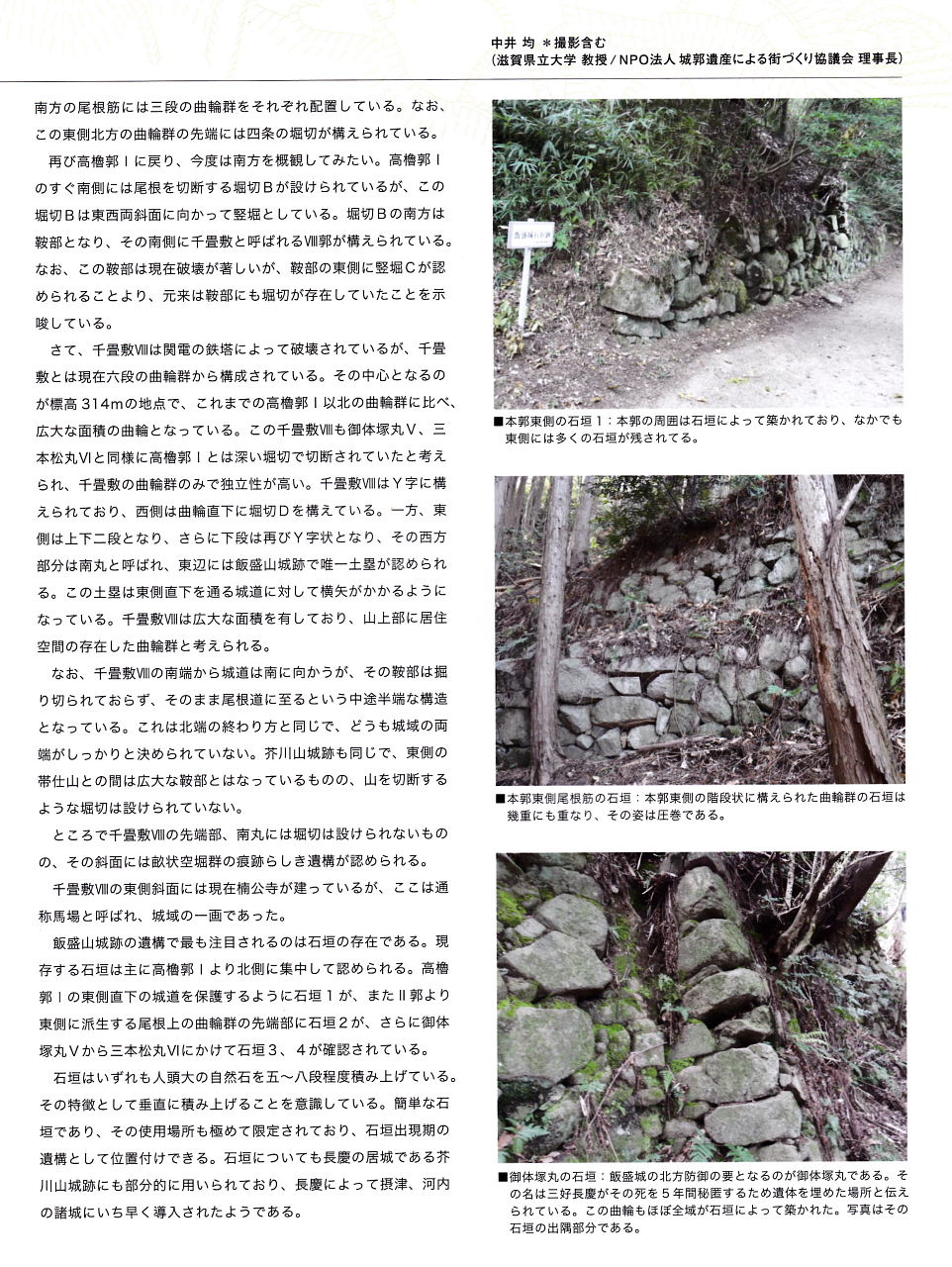

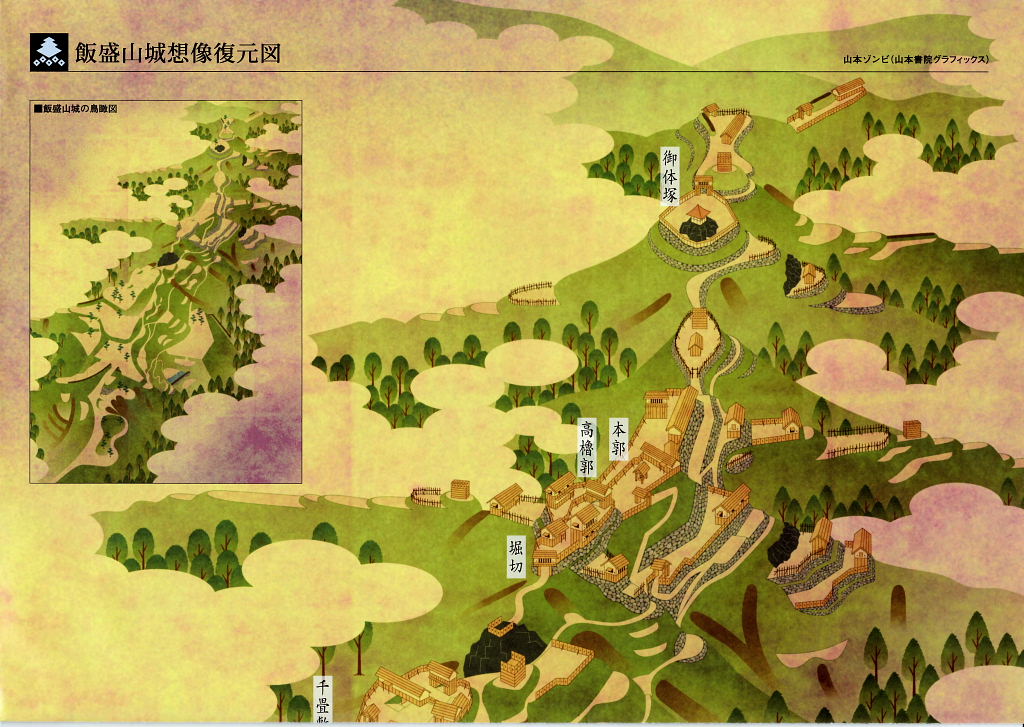

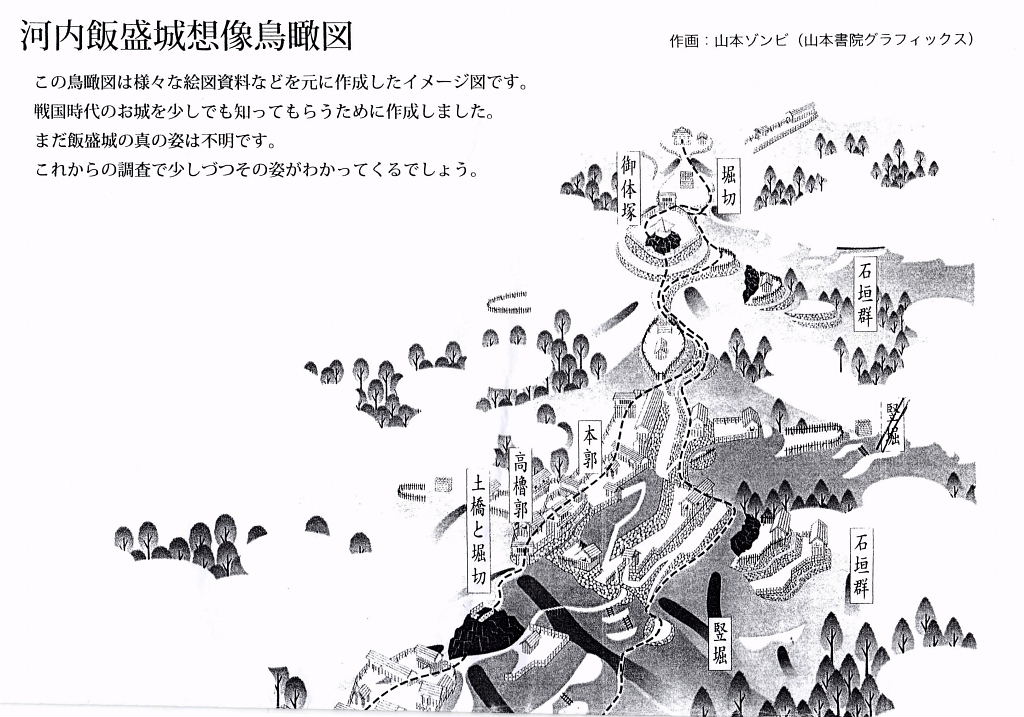

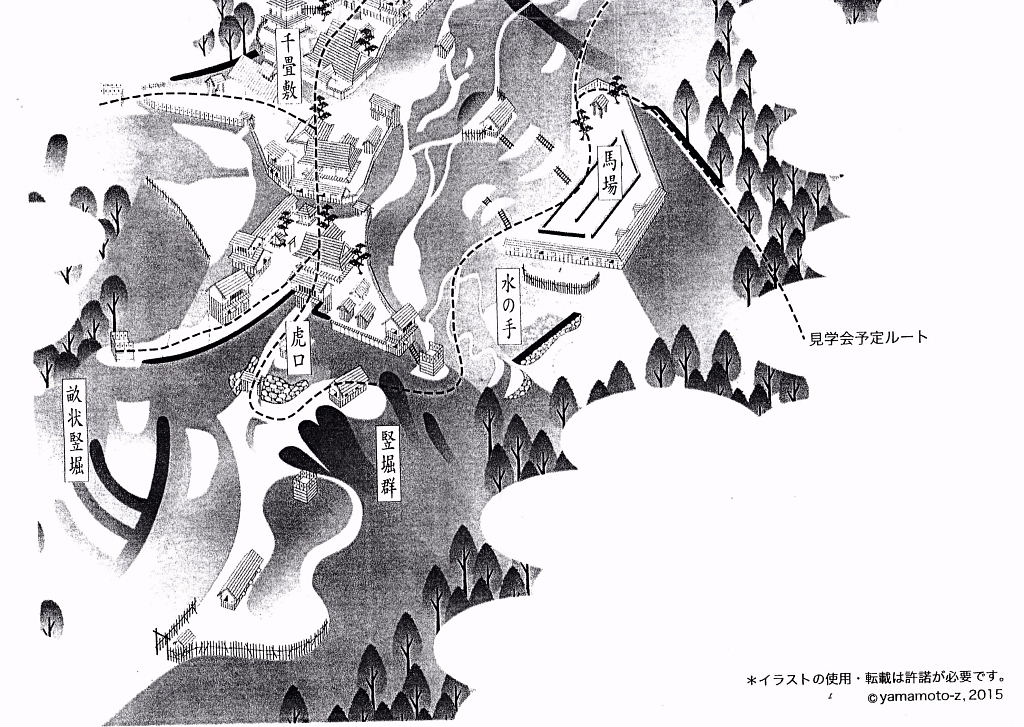

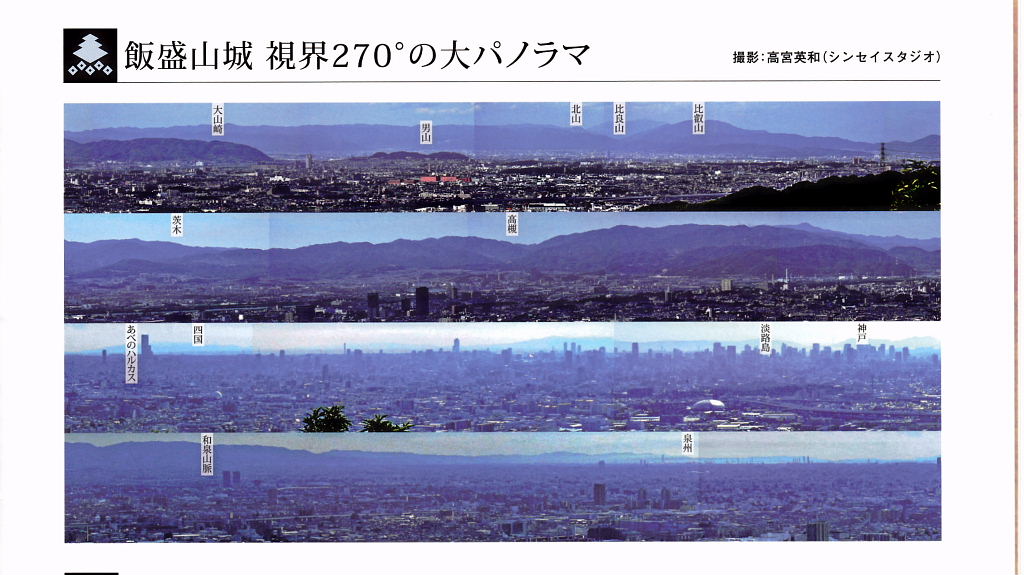

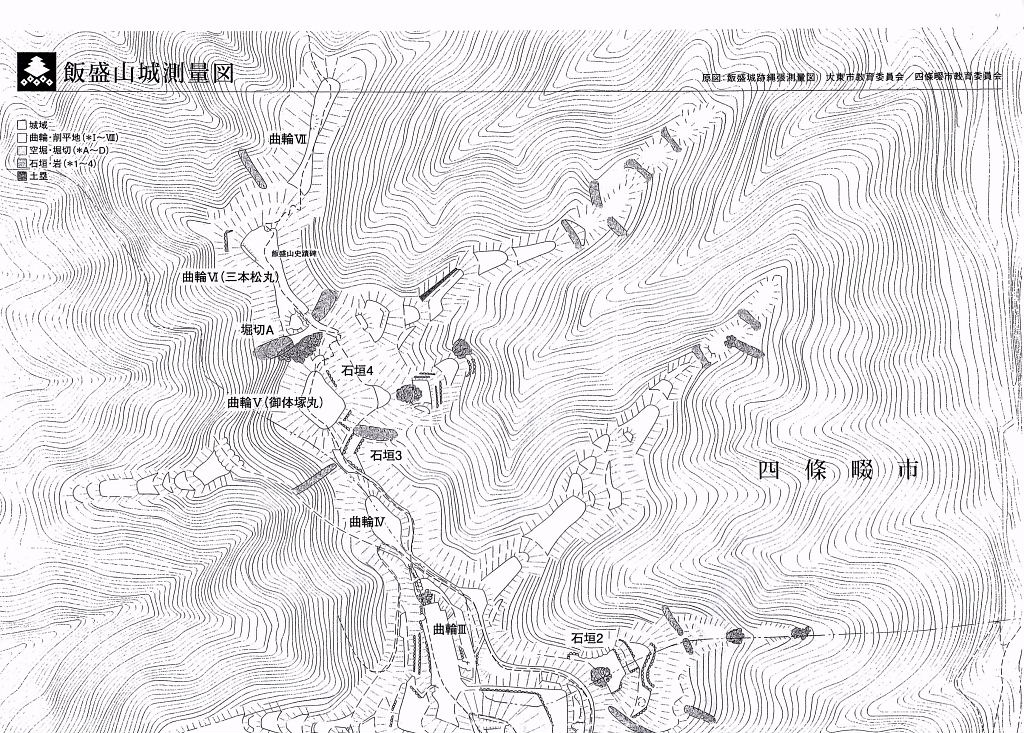

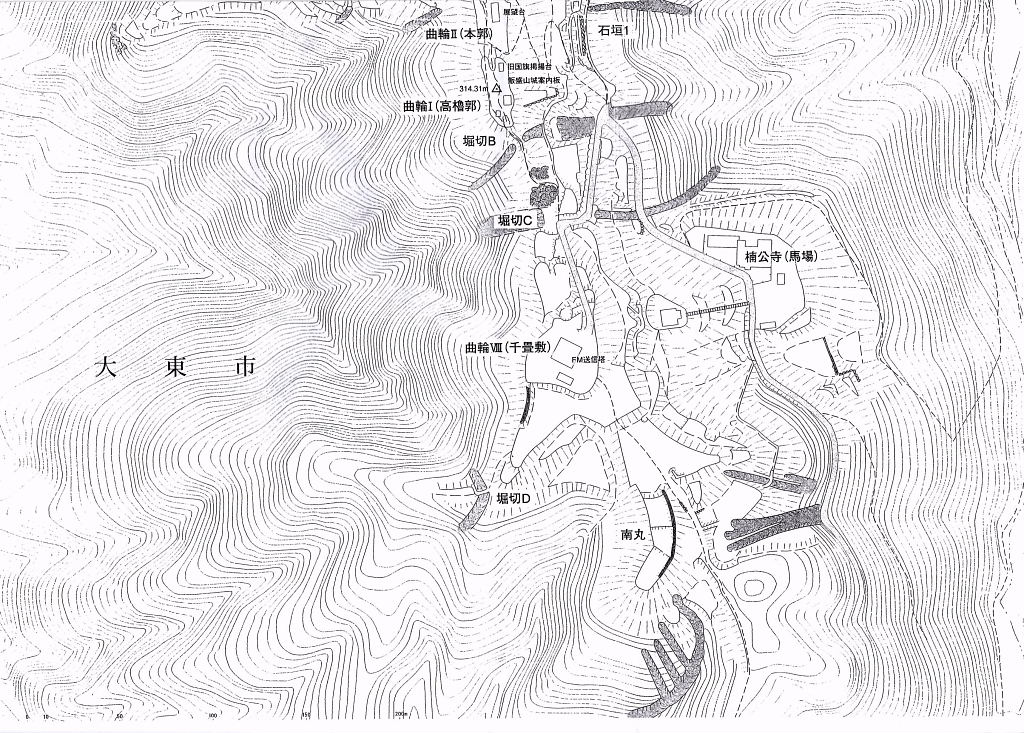

| 2016年5/14(土)、天候 晴時々曇り。 今回の飯盛山城跡探索、「交野広報」などを見られて18名が参加され、会員と合わせJR河内磐船駅に35名が集合。立花会長の挨拶に始まり、高尾事業部長より本日の案内をお願いしている2名の講師(小林さんと山本さん)の紹介があり、9時4分発に乗車。四条畷駅で先発の2名と合流して総勢37名となった。 早速、駅前より数分の飯盛山城跡が見渡せる広場まで歩き、高尾部長より改めて講師の先生方の紹介があり、小林義孝さんより、三好長慶のこと、戦国時代一時期飯盛山城が首都であったこと、四条畷合戦のこと、キリスタンの聖地であったことなど大変詳しく説明頂きました。 続いて、山本尊敏さんより中世の山城のこと、飯盛山城跡の本日のウォークの行程について「飯盛山城測量図」と「河内飯盛城想像鳥瞰図」で詳しく説明を受け、飯盛山城跡に向けて全員元気に出発しました。 先ず、四條畷神社前で小休止、続いて権現川ハイキングコースに入り、御机神社にてトイレ休憩。その後、権現川に沿ってゆっくりと登り、滝谷楠水の場で美味しい水を飲んだりしてゆっくりと休憩後、急な道を15分楠公寺に到着。 いよいよ、飯盛山城跡へと登り、笹が茂り見え難い堅堀群、虎口へと案内された。今はFM送信塔が建てられた千畳敷から堀切と土橋など見て回り、楠木正行(小楠公)の銅像が建つ山頂の高櫓郭、次いで展望台にて昼食休憩。曲輪の西側に構えられた石垣をじっくり観察、堀切と石垣などを経て、三好長慶が亡くなり2年間喪がふせられたという御体塚丸、飯盛山史蹟碑の建つ3本松丸では京都方面から南河内まで、大阪平野・市街などの眺望を楽しみ、戦国時代の山城の歴史をじっくりと味わいながら歩きました。 当日は早朝より良く晴れて幸い風もなく、山頂からは広く比叡山と比良山系・六甲・高槻方面の山々や眼下には大阪平野や大阪の高層ビル群などが見渡され、大変心地よく感じられる絶好のウォーク日和でした。 4年後に国史跡登録を目指している「河内飯盛山城跡」をゆっくりと歩いていろいろな歴史を存分に楽しむことができました。 参加された皆さんも色々な歴史を身近に感じられるウォーキングを十分楽しまれたことと思います。 飯盛山城については、平成27年2月の勉強会で講師の川岡先生に「お城の知識と飯盛城跡」をテーマでご講演をお願いし、同年11月14日に歴史健康ウォークを計画しましたが、当日は生憎の大雨で中止した経緯があります。 今回、参加された方から、「今まで飯盛山はハイキングで何度か登りましたが、山城があったことをあまり意識したこともなく、今回、詳しく先生方から説明を受けながら見学できたことは大変良かったです。」と感想をお聞きして主催者側として満足できる内容だったと思っています。 ※案内役の高尾さん、講師の山本さんの作成された河内飯盛城想像鳥瞰図など沢山資料を 提供頂き有難うございました。当日、頂いたレジュメを参考にさせて頂きました。 記して感謝申し上げます。 |

|

|

|

|

|

|

NPO法人 摂河泉地域文化研究所 発行のパンフを参照

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

飯盛山城測量図を参照しながら見学 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 楠公寺より右手に、いよいよ飯盛山城跡・本郭目指して登ります! | |

堅堀があるのですが、笹などが茂り見え難い |

|

野崎方面からの登城口となる南丸には石垣で構えられた虎口があります。 |

|

虎口 (入り口)へと進みます |

|

虎口の右側石垣と思われる |

|

左側の石垣 左側の石垣 |

|

千畳敷 城内最大の面積を有する曲輪、居住施設が建てられていたと考えられます。 |

|

千畳敷の奥からは虎口へと通じる山道が望める |

|

|

|

|

|

千畳敷付近の温度は22度でした! |

|

FM送信塔 |

|

東西に大きく堀切がありました 測量図の堀切C |

|

測量図の堀切 B |

|

|

|

高櫓跡と千畳敷の間には深い堀切が設けられ 中央には細い土橋が架けられています。 |

|

|

|

飯盛山山麓の四条畷合戦で戦死した、楠木正行(小楠公)の像が建てられています。 |

|

|

|

|

|

| 楠木正行(小楠公)の銅像 南北朝時代、楠木正行は、12歳で桜井の別れで父正成(大楠公)が殉死(湊川神社で祀られている。)して10年後、南河内を中心に勢力を盛り返してきたが、足利尊氏が高師直、師泰親子に3万の大軍をさずけて、飯盛山から野崎の山に5000、逢坂、竜間に1000、生駒の山麓に2000の援軍をまた師直20000の本軍は中野、岡山に配備したが、正行軍わずか3000は、東大阪の四条から師直の首をめざして本陣をせめたが、生駒の山麓に構えていた軍勢との挟み撃ちにあい、分断され、正行本隊は300になり、軍馬をすて徒歩となり、さらに50に減り、一族34名は、相刺し違えて楠木正行軍は滅亡した |

|

山頂314mには、飯盛城址石碑が建てられています。 |

|

|

|

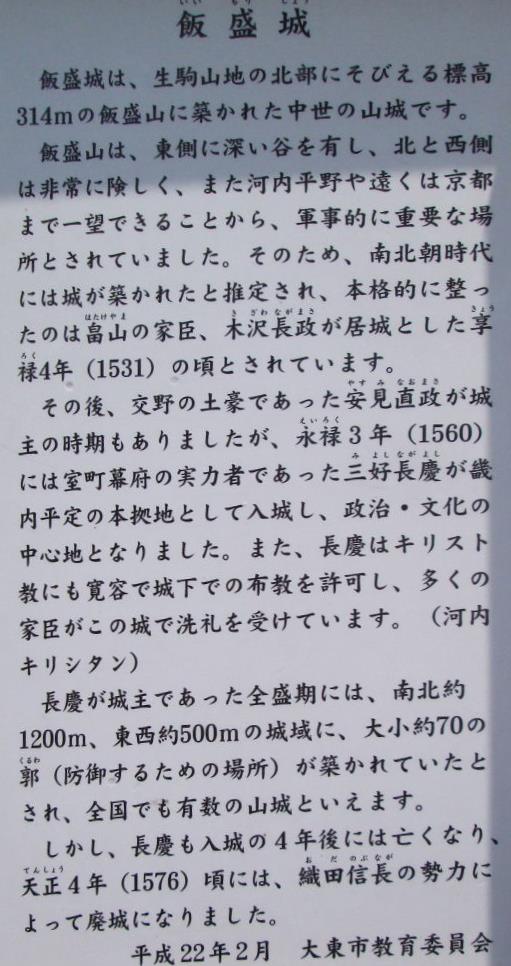

| 飯盛城は、生駒山地の北部にそびえる標高314mの飯盛山に築かれた中世の山城です。飯盛山は東側に深い谷を有し、北と西側は非常に険しく、また河内平野や遠くは京都まで一望できることから軍事的に重要な場所とされていました。そのため、南北朝時代には城が築かれたと推定され、本格的に整ったのは畠山の家臣、木沢長政が居城とした享禄4年(1531)の頃とされています。 その後、交野の土豪であった安見直政が城主の時期もありましたが、永禄3年(1560)には室町幕府の実力者であった三好長慶が畿内平定の本拠地として入城し、政治・文化の中心地となりました。また、長慶はキリスト教にも寛容で城下での布教を許可し、多くの家臣がこの城で洗礼を受けています。(河内キリスタン) 長慶が城主であった全盛期には、南北約1200m、東西500mの城域に、大小約70の郭(防御するための場所)が築かれていたとされ、全国でも有数の山城といえます。 しかし、長慶も入城の4年後には亡くなり、天正4年(1576)頃には、織田信長の勢力によって廃城になりました。 平成22年2月 大東市教育委員会 |

|

防空監視所跡 飯盛山山頂部は、戦時中に防空監視所が設けられ、現在もその一部が残っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

展望台で記念撮影 |

|

|

|

|

|

| 本郭から下り、西側に築かれた石垣を見学 測量図 曲輪 Ⅲの西側の石垣 |

|

|

|

|

|

|

|

本郭から御体塚丸へと続く曲輪Ⅲを北へと歩く |

|

|

|

御体塚丸の下の石垣 測量図 石垣3 |

|

|

|

三好長慶は飯盛城で死去しました。その死は外部に秘せられ、 この岩場に埋葬されたと伝わっています。 |

|

|

|

測量図 石垣4 |

|

堀切 測量図 堀切A 北方防御の要として構えられた御体塚郭の北側には 巨大な堀切を設け、尾根を切断しています。 |

|

|

|

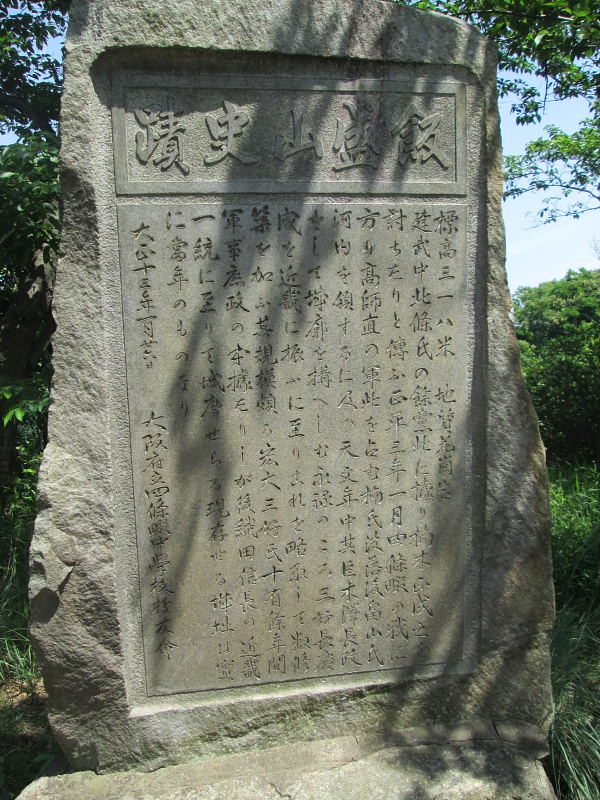

1924年(大正13年)、旧制四条畷中学校校友会により建てられました。 |

|

北端からは、比叡山、六甲山、淡路島、南河内まで見渡せます。 |

|

|

|

|

|

| 東側の石垣群の見学 | |

|

|

|

|

測量図 石垣1 本郭の周囲は石垣によって築かれており、 なかでも東側には多くの石垣が残されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 帰りは、楠公寺で小休止後、登ってきた道を折り返して、 御机神社前で解散し、四条畷駅まで帰りました。 参加の皆様、大変お疲れさまでした! |

|

| 最後までご覧いただき有難うございました |

交野古文化同好会HPに戻る