交野歴史健康ウォーク 第136回  =岩窟めぐり= 2014.3.8(土) 京阪・私市駅 午前9時集合 行程 : 私市駅⇒弘安地蔵⇒私市水辺プラザ⇒ピトンの小屋⇒ 哮ヶ峯⇒星のブランコ⇒磐船神社(岩窟めぐり)で解散 解散後、有志10数名は、生駒ふるさとミュージアム見学へ。 案内:真鍋成史氏(交野教育委員会) 高尾秀司氏と平田政信氏(交野古文化同好会) 参加者 38名(会員25名) |

|---|

| 磐船神社で記念撮影 西角宮司を囲んで 撮影は、平田政信氏  |

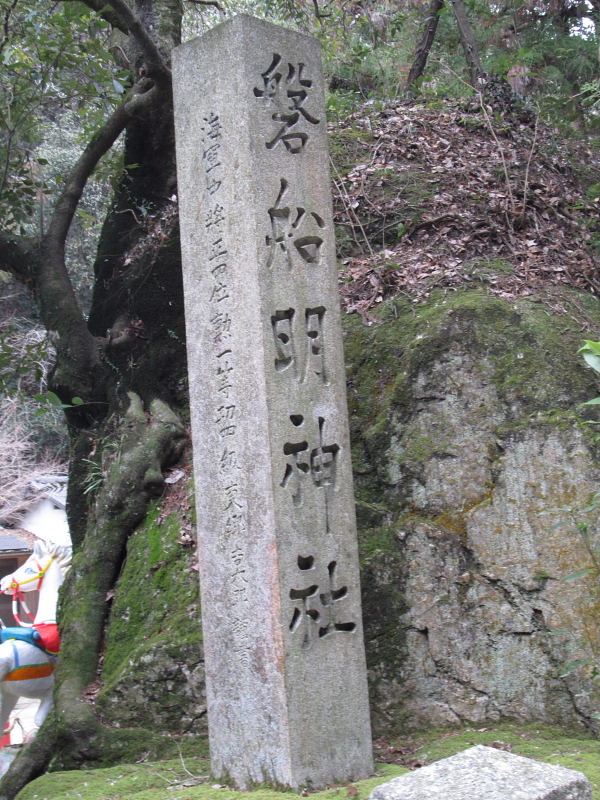

| 3月8日(土)古文化同好会歴史健康ウオーク、午前9時私市駅集合。 当日は好天にも恵まれ会員25名、一般参加13名で38名が参加される盛況でした。 本日の案内役、高尾秀司さんより行程の説明のあと、真鍋成史さんの挨拶、文化財バス見学会の案内の後全員元気に出発。まず弘安地蔵に案内、平田政信さんのユーモア溢れる解説を愉快にきかせてもらい、御幸橋から水辺プラザに入り天野川の国登録文化財である砂防堰堤と加賀田用水について平田さんの解説をうける。 ここからスポレクを通り天野川沿いにピトンの小屋までひたすら歩く。小屋で小休止のあと真鍋成史さんより哮ヶ峰への物部の祖先である饒速日命の降臨、随行者などの解説をうける。星のブランコで高尾秀司氏から簡単な説明を受けたあと、一気に磐船神社へとむかいました。 磐船神社では、予め真鍋さんから西角宮司に連絡して頂いていたお蔭で昼食後、詳しく神社の由緒を聞くことが出来ました。特に印象に残ったのは宝永年間大和田原・河内田原・私市・星田がもめごとで分裂したとき、この神社は廃社同然となり明治まで続くが磐船の「ご神体」だけは、ちゃんと残っていたので復活でき昭和になり社殿などが整えられようやく復興することができた。と語られていました。 そのあと希望者十数名は岩窟巡りでスリルを味わわれ、またパワーをもらい、解散いたしました。 解散後、希望者12~3名で新生なった生駒ミュージアムを訪れ、北野館長より詳しく説明をうけました。建物は昭和8年に建てられた和風建築で生駒町役場の庁舎であったそうで、現在国登録文化財になっています。 真鍋さんには今回の歴史ウォークに先立ち、磐船神社の西角宮司さんと打ち合わせていただき、また、特別企画の「生駒ミュージアム」見学など、当日はスムーズに開催できました。重ねて御礼申し上げます。 また、「肩野物部氏と磐船神社」」のレジメの掲載を快諾下さり有難うございました。 当日の案内、写真撮影などいろいろと高尾秀司さんには大変お世話をお掛け致しましたこと感謝申し上げます。 |

| 本稿を記載するにあたり、磐船神社のWEBサイトを参照させていただきましたこと、 記して感謝申し上げます。 磐船神社へようこそ |

| 「肩野物部氏と磐船神社」のレジメ |

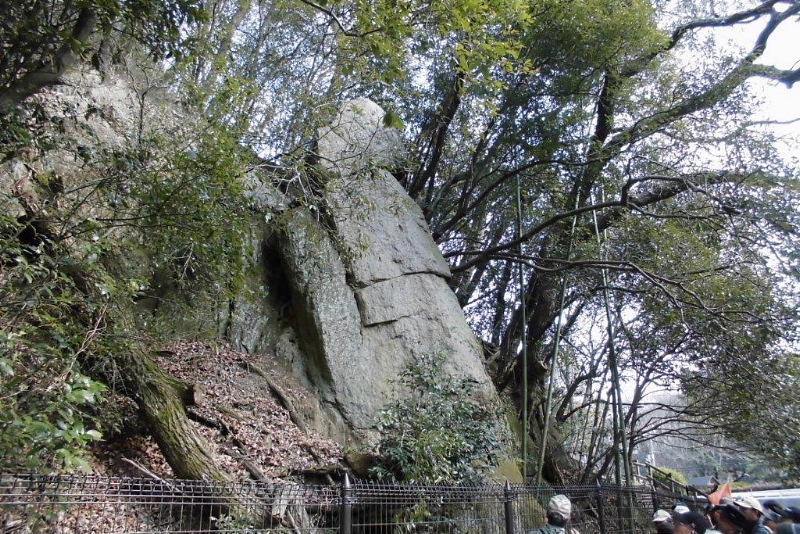

| このコースは、府民の森「ほしだ園地」と「くろんど園地」を結ぶハイキングコースです。 ・府民の森「ほしだ園地」は、巨大な岸壁や雑木林の自然の中にある、約105haの広大なネイチャーパークです。日本最大級の人道吊橋(星のブランコ)やクライミングウォールがあるアドベンチャーゾーンです。 ・磐船神社は、御祭神饒速日命が天照大御神の詔により天孫降臨された記念の地であり、古典によると「河内国河上哮ヶ峯」と呼ばれているところです。御神体は命の乗って来られた「天の磐船」といわれる高さ12メートル、幅12メートルある船の形をして巨大な磐座(いわくら)です。また、古代からの日本人の巨石信仰にも思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域でありました。 ・磐座の東側には四社明神(住吉の神の本地仏として大日如来・観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩の四石仏)が彫られています。 ・鳥居をくぐると、不動明王が彫られ天文4年(1544)の銘があります。 ・府民の森「くろんど園地」は、京阪私市(きさいち)駅から奈良県の「くろんど池」に至るハイキングコースの大阪側にある園地です。なだらかな起伏が多く、何本ものハイキングコースがあります。 ・月輪の滝は大正10年頃まで金剛の滝と呼ばれていたようです。昭和45年滝が広で工事中に、富寿神宝50枚が入った土師器の甕とせん仏が出土しました。現在、倉治の資料室で展示しています。 |

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

この石仏には、左右に「右ハ為二浄林浄雲一石作三郎」「弘安四年四月十五日立之」という銘が刻まれており、ここから「弘安地蔵」と呼ばれている。 |

|||||||

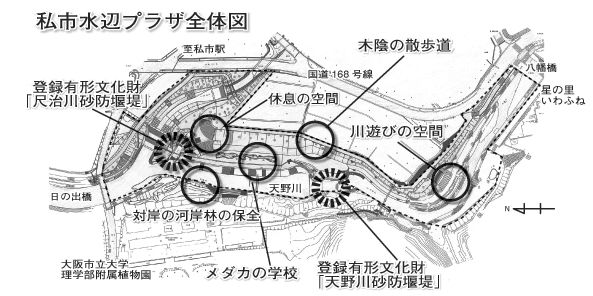

| 所在地 交野市大字私市から交野市私市9丁目 完成年次 平成18年度(H19.6.1供用開始) 目的 一級河川天野川の当区間(日の出橋から八幡橋)約430mには、豊かな自然環境が残され、多種の動植物が生息しています。また、大阪市立大学理学部植物園や交野市立スポーツレクリェーションセンター、府民の森・ほしだ園地のほか歴史的価値の高い砂防えん堤など、訪れた人々にやすらぎを与えてくれる施設や歴史的価値のある施設が川に沿って数多くあります。天野川水辺プラザ整備事業は、こうした自然環境を保全するとともに、川沿いにある交流拠点と連携し、地域交流の拠点にふさわしい水辺空間を創造することを目的とします。 事業概要 事業延長 約430m 総事業費 約8億円 事業採択 平成8年度 施工内容 親水護岸工事 |

|||||||

| |

|||||||

水辺プラザに入り、天野川の国登録文化財である砂防堰堤と 加賀田用水について平田さんの解説をうける。 |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

登録有形文化財「天野川砂防堤防」 |

|||||||

加賀田用水 取水口 |

|||||||

| スポレクを通り天野川沿いにピトンの小屋までひたすら歩く | |||||||

| 途中、自然石で出来た石仏?を見上げて驚く! | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

少し離れてみると、観音様?に見えるでしょう?! |

|||||||

|

|||||||

| 真鍋成史さんより哮ヶ峰への物部の祖先である饒速日命の降臨、随行者などの解説をうける | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| |

|||||||

| 星のブランコで高尾秀司氏から簡単な説明を受けたあと、一気に磐船神社へ | |||||||

|

|||||||

| 詳細はこちらのホームページへ 磐船神社へようこそ |

|||||||

| 磐船神社では、予め真鍋さんから西角宮司に連絡して頂いていたお蔭で昼食後、詳しく神社の由緒を聞くことが出来ました。特に印象に残ったのは宝永年間大和田原・河内田原・私市・星田がもめごとで分裂したとき、この神社は廃社同然となり明治まで続くが磐船の「ご神体」だけは、ちゃんと残っていたので復活でき昭和になり社殿などが整えられようやく復興することができたと、語られていました。 | |||||||

|

|||||||

神仏習合・神仏分離/日本の信仰の歴史を物語るお宮 創祀の由来磐船神社は御祭神饒速日命が天照大御神の詔により天孫降臨された記念の地であり、古典によると「河内国河上哮ヶ峯」と呼ばれているところです。御神体は命の乗ってこられた「天の磐船」といわれる高さ12メートル、幅12メートルある船の形をした巨大な磐座(いわくら)で、初めて訪れた人々は皆一様にその威容に圧倒されるといいます。 当社は大阪府の東北部、交野市私市(かたのし きさいち)にあり、奈良県生駒市に隣接する、生駒山系の北端、まさに河内と大和の境に位置します。境内を流れる天野川は、10キロほどくだって淀川に注ぎ込みます。この天野川にそって古代の道ができ、「上つ鳥見路」と名付けられ、後世には「磐船街道」とか「割石越え」と呼ばれるこの道(現在の国道168号線)は現在の枚方と奈良の斑鳩地方をむすび、さらには熊野にまで続く道でした。瀬戸内を通り大阪湾に到着した人々や大陸の先進文化は、大和朝廷以前にはそこから淀川、天野川を遡りこの道を通って大和に入るのが最も容易であったと思われます。 またその一方で、古代からの日本人の巨石信仰にも思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域でありました。そしてこの地に出現された饒速日命はまさに天から降臨された神様であり、長髓彦などの豪族たちをはじめ、大和の人々から天神(あまつかみ)として崇敬を集めたのであり、命のお伝えになられた文化が大和河内地方を発展させたものと思われます。そして当社は、天神として初めて大和河内地方に降臨された饒速日命の天降りの地として信仰されてきました。 磐船神社と物部氏古代における当社の祭祀は饒速日命の子孫である物部氏(もののべし)によって行なわれていました。その中でも特に交野地方に居住した肩野(かたの)物部氏という物部の一族が深く関係していたと思われます。この一族は現在の交野市及び枚方市一帯を開発経営しており、交野市森で発見された「森古墳群」の3世紀末~4世紀の前方後円墳群はこの一族の墳墓と考えられており、相当有力な部族であったようです。また饒速日命の六世の孫で崇神朝における重臣であった伊香色雄命(いかがしこおのみこと)の住居が現在の枚方市伊加賀町あたりにあったと伝承され、森古墳群中最大最古の古墳の被葬者はこの方ではないかとする説が有力です。 神仏習合の時代物部守屋公が蘇我氏との崇仏・排仏論争に破れ、物部の本宗家が滅びるとともに交野地方の物部氏の勢力も一掃されることとなります。このため当社の祭祀も衰退を余儀なくされますが、当社を総社としていた私市、星田、田原、南田原の四村の人達が共同で祭祀を行ってゆくようになりました。 その後、生駒山系を中心とする修験道や山岳仏教が盛んになると、当社もその影響を受けることとなり、修験道北峯の宿・岩船の宿としてその行場に組み込まれてゆきます。 また、平安朝になると交野が貴族の御狩り場や桜狩りの名所となり、歌所ともなります。そして歌の神様でもあり、航海の神様でもある住吉信仰が広まり、当社も御神体天の磐船のそばの大岩に住吉四神がお祭りされるようになります。この理由についてはお互いに船と関係の深い事により結びついたとも、「新撰姓氏録」という典籍によると、住吉大社の神主であった津守氏が饒速日命の子孫にあたり、その関わりで物部氏滅亡以後、住吉四神が祀られたとも考えられています。(住吉大社と当社の関係は意外と深く、「住吉大社神代記」という古典には、「膽駒神南備山(いこまかんなびやま)本記 四至(中略)北限饒速日山」として、当社(=饒速日山)を、住吉大社の所領であるかあるいは住吉大神と縁の深い「生駒山」北の境界として、記していることは興味深いものがあります。)鎌倉時代にはこの住吉の神の本地仏としてその大岩に大日如来・観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩の四石仏が彫られ、四社明神として知られています。その後四社明神の祀られた大岩の前に御殿が建てられ、現存はしていませんがその屋根や柱を立てた穴らしい跡が岩に残っています。また境内の大岩には不動明王が彫られ、「天文十四(1545)年十二月吉日」の銘が彫られ、神仏習合の色合はますます強まりました。 近世以降近世に入ると当社は先の四村の宮座による共同の祭祀が定着して行なわれていましたが、度重なる天野川の氾濫による社殿、宝物などの流失が続き、神社の運営は困難を極めました。そして江戸時代宝永年間(1704~7年まで)に四村宮座の争いから、各村御神霊をそれぞれ神輿にのせて持ち帰り、それぞれの村に新たに社殿を設け氏神として祀りました。このため当社は荒廃を余儀なくされます。しかしその後も村人たちの努力により饒速日命降臨の地としての伝承は守られ、明治維新後多数の崇敬者の尽力により復興されました。また日本中に吹き荒れた排仏毀釈運動の影響もなく神社境内の仏像も無事保護され、神仏習合をそのまま今に残しております。 |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 磐船神社は、御祭神饒速日命が天照大御神の詔により天孫降臨された記念の地であり、古典によると「河内国河上哮ヶ峯」と呼ばれているところです。御神体は命の乗って来られた「天の磐船」といわれる高さ12メートル、幅12メートルある船の形をして巨大な磐座(いわくら)です。また、古代からの日本人の巨石信仰にも思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域でありました。 | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

一騎当千 平成二十六年甲午年 茅原哲也作 |

|||||||

磐座の東側には四社明神(住吉の神の本地仏として大日如来・ 観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩の四石仏)が彫られています |

|||||||

鳥居をくぐると、不動明王が彫られ天文4年(1544)の銘があります |

|||||||

|

|||||||

| 御神体は命の乗って来られた「天の磐船」といわれる高さ12メートル、 幅12メートルある船の形をして巨大な磐座(いわくら)です |

|||||||

|

|||||||

| 希望者十数名は岩窟巡りでスリルを味わわれ、またパワーをもらい、解散いたしました。 | |||||||

岩窟拝観をご参照ください! こちらから岩窟めぐりが出来ます! |

|||||||

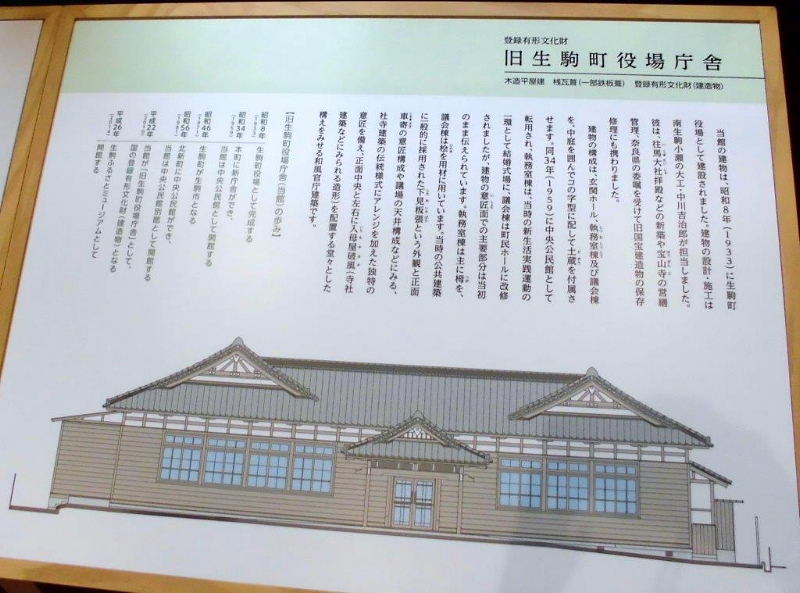

解散後、希望者12~3名で新生なった生駒ふるさとミュージアムを訪れ、 北野館長より詳しく説明をうけました。 |

|||||||

北田原 バス停付近の地蔵さん |

|||||||

天野川 バス停付近の風景 |

|||||||

奈良県生駒市山崎町11番7号 生駒ふるさとミュージアム TEL 0743-71-7751、FAX 0743-71-7752 詳細は 生駒ふるさとミュージアムのホームページ |

|||||||

|

中央公民館別館として利用されてきた、旧生駒町役場庁舎を改修・整備し、平成26年2月1日、「生駒ふるさとミュージアム」が開館しました!市内の遺跡や古墳から出土した土器・埴輪、各家に伝わった古文書、暮らしや娯楽に用いた民具など約150点を展示し、貴重な絵画・仏像などを展示できる設備もあります。 |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 建物は昭和8年に建てられた和風建築で 生駒町役場の庁舎であったそうで、現在国登録文化財になっています。 |

|||||||

|

|||||||

| 参加の皆さん、大変お疲れ様でした! | |||||||