|

2003年6/14(土)午前9時、天候は小雨模様でしたが、参加者10数名元気に歩いてきました。

と北川が落合橋で合流して前川となり、砂子橋の下を流れて交野市環境事業所の北で天野川に注いでいる。 と北川が落合橋で合流して前川となり、砂子橋の下を流れて交野市環境事業所の北で天野川に注いでいる。

南川は、私部の南を流れる川で、畑中から私市へ出る道路が渡る落合橋から下流を前川と呼んでいる。それより上流は南川と北川の二川になっている。

南川は傍示の里を源流にして「かいがけ道」の西の谷をけずって寺村に出る。府立交野高校あたりで扇状地形をつくる。また、ここは古代に集落が営まれた所でもある。寺村の前身であった「はたやまの村」や「てるは村」がこの谷筋にできては土砂の流出や洪水で押し流されて、栄枯盛衰をたどった場所である。東車塚古墳があり、高校のグランド下にも数基の古墳が埋もれている。

一方、北川は関西創価学園の南の竜王山の下あたりを源流とするものと、他方郡南街道の谷とその一つ北の石仏の道の谷とが倉治の墓所あたりで一つになる。私部墓地の西で寺村の北から流れでた川と一つになり、交野小学校の南を、そして私部住吉神社の南を流れて落合橋で南川と合流する。

川の名前は、私部の村から見て南側にあるので前川(表は南、裏は北)となり、二本ある川は位置からみて南川と北川という。

北川と南川の合流地点の落合橋から見える、交野山もまた素晴らしいですね。ここから私市道を南に少し行った所に、大門(砦)があったと言われる。戦国武将の戦いの場所である。その近くを京阪第二国道が計画され巨大な高速道路が走る。大事にしたい場所の一つである。

|

落合橋

北川と南川の合流地点の橋、ここから下流を前川と言い、天野川に注いでいる。落合橋の南側寄りに、生駒の聖天さん・(歓喜天)明治37年と彫られている伏拝神が立っている。

写真は落合橋から私市道を見る

右側の私市道を南に130m程行った所に大門(砦)があった

私部の豪族・北田久左衛門慰好忠が大和郡山の城主・筒井順慶と戦った場所だといい、出城の館があった |

鳥ケ坪橋

天野が原町から私部へと通じる梅が枝私部線に架かる橋が鳥が坪橋である。この付近は、鳥ケ坪(とりがつぼ)と呼ばれていた。

《ミニガイド》 地名

大門

私部の蜻蛉(とんぼ)から落合橋を渡って私市へ出る道がある。この道を130mばかり行った所の道の両側の地が「大門」と呼ばれている。

落合橋から南へ一本道が田んぼの中にずうっと付いている光景はすばらしいものであった。今は残念ながら大門の少し南に家が建ち道の見通しが利かなくなり、このだだっ広い中に一本の道のすばらしい眺めはできなくなってしまった。

戦国時代末期、私部の豪族、北田久左衛門尉好忠が大和郡山の筒井順慶と戦ったという。その時、好忠は落合橋の南に出城を造って、磐船街道から侵入して来る敵に対して私部の前面で防ごうとした。その館跡を「大門」と呼んだ。この道路に覆いかぶさるように門が建ち、上に望楼を備えたものであったと思われる。

官田

官田は律令体制下での天皇の供御田(くごでん)をいうのであって、宮内省管轄下の直営田で、大和、摂津、河内、山城に合計100町歩あった。供御とは貴人の食事をいうが、特に天皇の食事を指していう言葉である。米を主として、魚、鳥、野菜、果物などの副食物とがある。供御田は天皇の主食となる米を生産した水田である。

官田、現在の私部南2〜3丁目付近は、早朝には沢山の野鳥が見られるという。

にしゃべ川

官田辺り〈交野第一中学校の周辺)の水を集めて、鳥ヶ坪の前川寄りの住宅を通って京阪電車を過ぎ、堂ヶ辻の交野電報電話局の南で前川の下をくぐって北側に出て、スタコ坂の手前で道路をくぐり、スーパーニチイの駐車場の下を通って、長砂(なござ)から郡津の河原(梅が枝)に出る。田の排水路であり、用水路である。この川を「にしゃべ川」と呼んでいる。「に」は「丹」で赤色である。鉄分を含んだ鉄さびで赤茶けた色をしていたので「丹錆川(にさびがわ)」と付けられた。「さび」は河内では「しゃび」と言う。「鉄はようしゃびるから困る」とかいった言い方をする。だから「にさび川」が「にしゃべ川」になったのである。

鳥ケ坪(とりがつぼ)に架かる鳥ケ坪橋

私部前川から南、草川までで京阪電車の両側になる。昔は全面水田であったが、今は天野が原町一丁目や私部南1丁目前川沿いに住宅か建ち並び、わずかしか田は残っていない。

「酉ヶ坪」とも書く。これは西隣の堂ケ坪と同じく「十ヶ坪」からきている名前であろう。古代の律令体制下、天野川筋一帯の水田地帯を私市の天田宮を一条にして、枚方市の禁野まで十条に至る条里制を施行して、6町西方の土地割りを行った。天田宮の南を通る道路が一条でそこから6町ごとに、二条、三条となっていく。鳥ケ坪は二条筋に当たる6町の中を1町ごとに区分するので1町平方が坪である。36個出来ることになる。

これを一の坪、二の坪、三の坪というような言い方で土地の場所を言い表わしたのである。鳥ケ坪は10番目の坪ということになる。1町四方であるから約100m四方である。十の坪の中心は、堂ヶ辻、鳥ヶ坪の中にあったことは確かと言える。

スタコ坂(砂子坂)に架かる橋 ☆砂子橋

逢合橋の東、加賀田用水と前川が合流するところに架かっている橋を砂子橋といい、逢合橋に向って渡った左に水車があった。

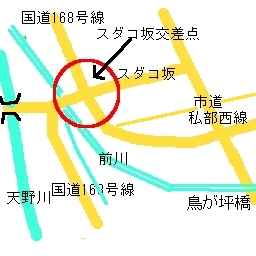

私部の西、スーパーニチイ交野店の西、天野川の堤防の交差点に「スタコ坂」の標識が揚がっている。

この位置は私部西ノ口から出てきた道(交野市青年の家、武道館の北側の道)が天野川の堤防(前川の堤防)に上がった所になる。そして、この道は逢合橋を通って、上ノ山で東高野街道と交わる。

「スタコ」の意味であるが、一つには、前川が天野川に合流する地点であるので、昔は、はん濫もあったであろうし、また、土砂のたい積も甚だしかったであろう。とすると、洲(す)が発達する。いわゆる中州である。この中州が大きくなって冠水する心配もなくなると村人はこの洲の開墾を始める。初めは畑、後には田んぼということになるが、砂地であるため水もちが悪い。いわゆる洲田(すだ)である。陸稲(おかぼ)であれば良かったかもしれない「スタコ」の「コ」は接尾語と思われる。例えば「銭(ぜに)」を「ぜにこ」とかいう言い方がある。これと同じである。その洲田のある高台へ上る坂という意味である。

二つ目は、「洲坂(すさか)」である。中州に上る坂道という意味でこれも的を得ていると考えられる。(現在、交通の要衝「スタコ坂」)

三つ目は、「守(す)」、防御の意味である。西ノロの出入口に当たる。西の防御の必要から東高野街道からの出入りの守りとして天野川や前川があることは好都合であった。その位置か中州であったので「守田(すだ)」となったというのである。

いずれにしろ、前川と天野川の合流点に発達した中州が開墾され、その中州への連絡道路に対する坂道であったということである。

|

![]()