|

ホームページに戻る |

||

|

||

|

||

若宮神社で記念撮影 |

||

6/21、歴史健康ウォークのご案内行程地図  ①石清水八幡宮三宅山荘園墾田遺跡碑 ②古代天野川地方条里区画一条通遺跡碑 ③石清水八幡宮三宅山荘園佃之跡碑 ④此付近亀山上皇駐蹕私市観音寺跡 |

||

|

||

| ② |

① |

|

| ④ |

③ |

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

参照:交野市文化財事業団発行の「私市村役人文書」 |

||

|

||

参照:交野市文化財事業団発行の「交野市歴史散策マップ(私市地区)」 |

||

|

||

巽 憲次郎新会長の挨拶 |

||

京阪河内森駅より西側の道路沿いでの説明 |

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 一条通を西へ、井手之内会館前を通り、 どぼ池〜加賀田用水をめぐる |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

磐船街道から藤が尾へと通じる古道 (私市村絵図に描かれている) |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

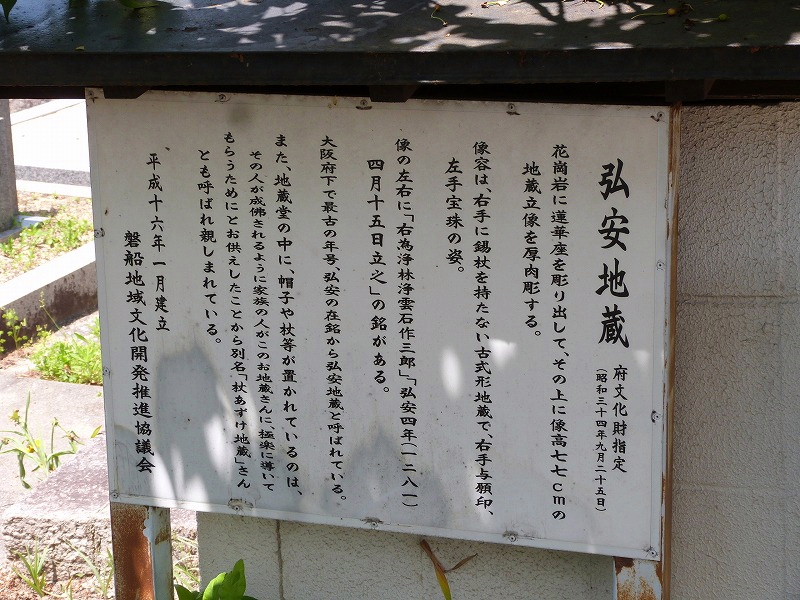

| 当日は五月晴れに恵まれ、後半の若宮神社ではトイレ休憩後、会員の崎山竜男さんのご指導で疲れた体を軽めのストレッチで解して、最期のコース「私市水辺プラザ〜加賀田用水の取口〜弘安地蔵」まで皆さん元気に歩き通されました。 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 今回、熱中症対策のため、残念ながら 案内できなかった箇所を下記に掲載します。 |

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

弘安地蔵 (昭和55年) 杖あずけ地蔵さん |

|||||||||||||||||||||||

| 私市の山手から松宝寺池へと少し下ると、高くて立派な石垣が積み上げられた松宝寺に着きます。 春にはらんまんの桜が咲き乱れる松宝寺池の堤の上からは、きれいに整地された棚田の奥に、天田の宮と一条通りを見渡すことができ、緑色の京阪電車と桜のコントラストがすばらしい風景が広がります。ときには、この風景を撮影するアマチュアカメラマンの姿が、群れをなします。 この付近は眺望もひらけ、昔から月見に最適といわれたため、月秀山の号をもち、もとは獅子窟寺の十二院の塔中の一つ、松宝院であったと思われます。 境内には、千手寺にあった南北朝時代(14世紀代)の十三重の塔が建っています。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

京阪・河内森駅 |

|||||||||||||||||||||||

京阪電車の架線を潜って天田神社から若宮神社まで |

|||||||||||||||||||||||

獅子舞 |

|||||||||||||||||||||||

私市駅 昭和30年代 |

|||||||||||||||||||||||

墾田地蔵 (昭和54年) |

|||||||||||||||||||||||

| 最後までご覧いただき有難うございました |

交野古文化同好会HPに戻る