|

|

| 交野市駅前 |

私部西線のトンネル(西ノ口) |

私部・西ノ口の山根街道で記念写真(後は交野市駅方面) |

すだこざか?

|

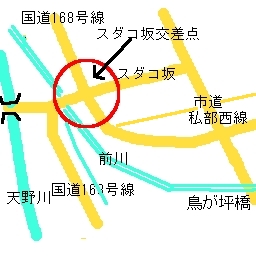

「砂子坂」交差点 |

砂子坂(すだこざか)交差点風景

歩道橋から撮影しました

|

スタコ坂(砂子坂)に架かる橋 ☆砂子橋

国道168号線が生駒に向かって右折する交差点に「砂子坂」の標識があがっている。

また、「スタコ」と横断歩道橋に書かれている。変わった地名である。

逢合橋の東、前川と草川・加賀田用水とが合流するところに架かっている橋を砂子橋といい、逢合橋に向って渡った左に水車があった。

私部の西、イズミヤ交野店の西、天野川の堤防の交差点に「スタコ坂」の標識が揚がっている。

この位置は私部西ノ口から出てきた道(交野市青年の家、武道館の北側の道)が天野川の堤防(前川の堤防)に上がった所になる。そして、この道(山根街道)は逢合橋を通って、上ノ山で東高野街道と交わる。

「スタコ」の意味であるが、一つには、前川が天野川に合流する地点であるので、昔は、はん濫もあったであろうし、また、土砂のたい積も甚だしかったであろう。とすると、洲(す)が発達する。いわゆる中州である。この中州が大きくなって冠水する心配もなくなると村人はこの洲の開墾を始める。初めは畑、後には田んぼということになるが、砂地であるため水もちが悪い。いわゆる洲田(すだ)である。陸稲(おかぼ)であれば良かったかもしれない「スタコ」の「コ」は接尾語と思われる。例えば「銭(ぜに)」を「ぜにこ」とかいう言い方がある。これと同じである。その洲田のある高台へ上る坂という意味である。

二つ目は、「洲坂(すさか)」である。中州に上る坂道という意味でこれも的を得ていると考えられる。(現在、交通の要衝「スタコ坂」)

三つ目は、「守(す)」、防御の意味である。西ノロの出入口に当たる。西の防御の必要から東高野街道からの出入りの守りとして天野川や前川があることは好都合であった。その位置か中州であったので「守田(すだ)」となったというのである。

いずれにしろ、前川と天野川の合流点に発達した中州が開墾され、その中州への連絡道路に対する坂道であったということである。

|

ふるさと交野を歩く(ひろい話②)には、次の様に説明されている。

このあたりから東や西に見える山は花崗岩質で風化し、砂は水に流され、堤を高くしながらどん詰まりに洲ができる。東の低い道から洲の高い処に上って行くのだから「洲さか」、「すだこ」である。

北田騰造家の古地図を見ても、落合橋から下流を砂子坂といいそれが「すだこ」と変わっている。

原田英二氏所蔵の古記録に

私部村樋数御改之帳 元禄5年□月2日 字「すだ子」栂の木伏樋長壱□□とある。

これらによって「すだ子」から「すたこ」になったことがわかる。

最近になって、「スタコ」から「砂子坂」にかわった。 |

|

私部 砂子橋東南角の道標

←

岩船街道大和道

私部、倉治、津田道

岩船街道 枚方道

明治38年4月建之大阪府

|

|

|

|

初めて渡った「スタコ坂歩道橋」

|

|

逢合橋を渡りまっすぐ「逢合橋西」の表示板の方向に歩いて、100㍍ほど行くと南北の道と十字に交わる。その道が東高野街道で交野市と枚方市の境である。 この道を左にとり、水道道を越すと、すぐ右に「本尊掛松遺跡大念仏寺」の道標があったが、今は南の玉垣の前に移動している。

ここは、枚方市茄子作4丁目。

※茄子作(なすづくり)の地名の由来

平安時代、交野ヶ原で鷹狩をしていた惟喬親王(これたかしんのう)がかわいがっている鷹を森の茂みのなかに見失うと言うハプニングがあった。そこで鷹の足につける名鈴(なすず)を作るよう村人に命じ、この地を名鈴作村(なすずつくりむら)と名付けた故事に由来する。

南に進むと右に、玉垣があり地蔵様がおられる。ここは、上人松の伝説がある。明治30年ごろまで四方に枝を張った松があったが、今はその松はない。二代目と思しき松が玉垣の中に植えられている。

すこし上ると、「うえん山」の辻に出る。ここは山根街道の分岐点で、高さ2mを越す安政2年の道標がある。他に享保の地蔵があり、大阪府の小さい道標に「右 山根街道 左 すぐ東高野道」と彫ってある。歴史上の名だたる人々が往来し、真言密教の道であるとともに、文化を伝え、産業を興した大切な道である。

|

|

|

|

|

|

大峰山供養塔

|

|

高さ1m90cm、幅35cm

正面に「大峰山」

右下に「宇治」、左下に「京八幡」

その下に大きく「道」

塔の右に「すぐ高野大坂道」

安政元年(1854)3月建立

願主 私部村徳右衛門

付近は、綺麗な住宅地となりすっかり

往時の面影がなくなってしまった。 |

|

大阪府の道標 明治37年1月建立

表面右に、「山根街道」 左に「東高野街道」 その下に「津田山城道」など |

大正天皇の御野立所の記念碑

大正3年(1914)特別大演習の際、駐蹕(ひつ)之所

大正天皇が大演習をご覧になるため

一時馬から下りられた所

|

地蔵尊

私部村地蔵講

享保10年(1725)乙巳3月24日 |

|

本尊掛け松地蔵尊 |

|

玉垣の中に大きい地蔵様がおいでになり、光背の左に「法明上人御旧跡勧進紗門」、その裏に「弘化二乙巳年(1845)4月24日 世話人交野門中」と彫ってある。ここ「上人松」にこんな伝説がある。

後醍醐天皇の元享元年(1321)12月15日の夜、摂津深江の法明上人に「男山八幡宮に納めてある融通念仏宗

に伝わっている霊宝を授かり、法灯をつぐように」との夢告げがあった。上人はさっそく弟子12人を連れて男山へ向かった。上ん山まで来ると、霊宝を深江に届けようとする男山からの社人ら一行と出会った。16日のことであった。 両者は喜んで宝器を授受し、松の小枝に開山大師感得十一尊曼荼羅をはじめ軸の尊像を掛け、鐘を叩きながら松の周囲を喜んで踊って廻ったという。

以来、本尊掛松遺跡、念仏踊り発祥の地だと言う。

|

|

|

|

上の山から東高野街道を南に出て、第二京阪国道予定地の「上の山遺跡」を見学。周りは道路予定地と新しい住宅地の開発途上中で、すっかり様相が変わってしまいました。

|

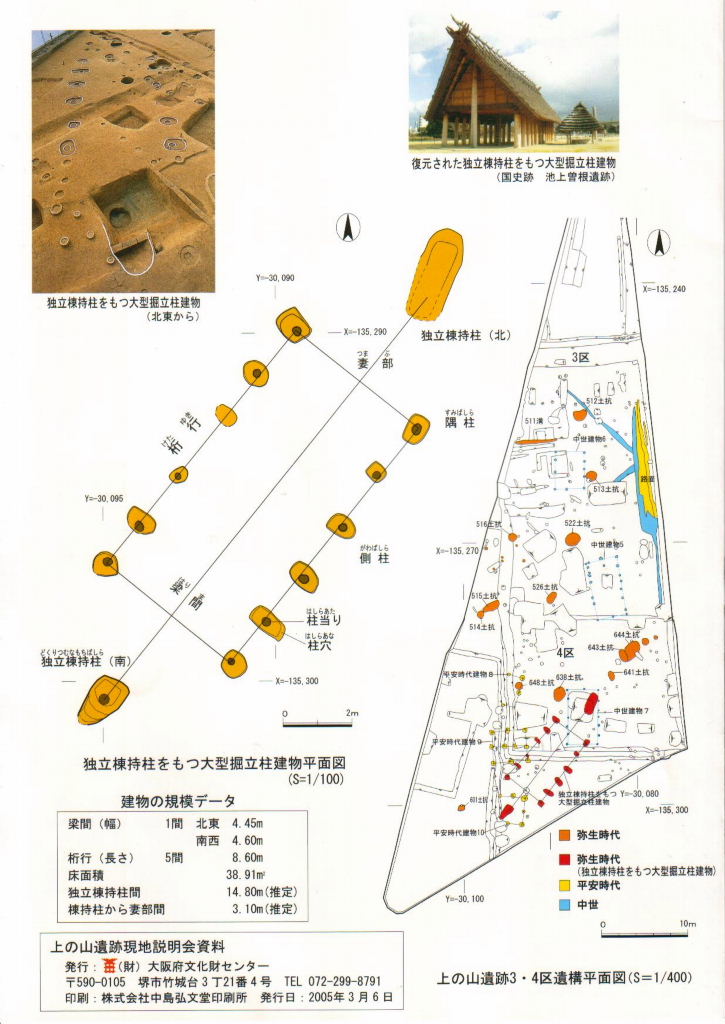

(現地説明会資料より) (現地説明会資料より)

(枚方市茄子作南町、交野市私部西5丁目所在) |

上の山遺跡(交野市私部西5丁目地先・枚方市茄子作南町地先)の発掘調査は、第二京阪道路(大阪北道路)の建設に伴い、国土交通省・日本道路公団の委託を受け、大阪府教育委員会の指導のもと、平成15年度から行われました。

本遺跡は、天野川の西側にあたり、枚方丘陵から天野川に沿ってほぼ南北方向に細長く伸びる中位段丘(東西幅約100m)と、東西両側の谷に立地しており、これまでの調査で、旧石器時代から中世までの遺構や遺物が見つかっています。

今回の調査では、弥生時代中期前半(今から約2,200年前)の独立棟持柱(どくりつむなもちばしら)をもつ大型掘立柱建物を1棟検出しました。建物は、遺跡が立地する段丘の最頂部(標高29.2m)にあたり、見晴らしがよく、周囲を一望できる高所に建てられています。

建物の規模は、1間(4.45~4.60m)×5間(8.60m)です。建物の柱穴(柱を立てるために掘られた穴)は、楕円形もしくは隅丸長方形で、建物の外側から内側に向かって斜めに掘られており、柱を滑り込ませて立てたものと考えられます。側柱(がわばしら)の柱穴の深さは約0.3mですが、棟持柱の柱穴の深さは約0.9mもあります。

独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物が、一般的な掘立柱建物や大型掘立柱建物と違う点は、建物の妻部(つまぶ)から離れた位置にある棟持柱で、大きく張り出した屋根を支えることです。このような建物構造や当時一般的には竪穴住居に住んでいたことなどから、独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物は、特殊な建物として、「祭殿」「集会所」などであったとする意見もあります。

上の山遺跡の大型掘立柱建物は、ながめのよい場所に立地すること、独立棟持柱が建物の妻部から大きく離れた位置にあり、柱穴が大きくて深いことなどから、かなり高くて、立派な屋根構造を持つ、シンボリックな建物であったと考えられます。

参考:上の山遺跡現地公開資料 財団法人 大阪府文化財センター

|

| 上の山遺跡4区前景(西から) |

|

| 独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物跡(北から撮影) |

|

|

|

現在は埋め戻された「上の山遺跡」

ホームセンター「コーナン」付近の第二京阪国道工事現場

|

高尾さんより詳しく「上ノ山遺跡」の説明を受ける

|

上ノ山遺跡付近から交野山を望む

|

|

コーナンの前の府道20号線を渡り、東高野街道を南へ行くと、新関西製鉄の工場で道は途切れ、再び府道に出て星田の共同墓地に到着。

入り口手前に立っているのが、新仏をお迎えする「新道しるべ地蔵」で、「こでまり地蔵」と呼ばれていた。かなりの年月を経て来られたのだろう、顔立ちは摩滅されたお姿だが、しっかりと立っておられる。次いで、個人の墓としては交野最古の墓、「天正5年の墓石」(1577)にお参りした。

|

|

墓の前橋の石仏群

|

六地蔵尊

|

|

個人の墓としては、交野最古の墓

「天正5年の墓石」(1577)

|

天正5年の銘を確認 |

星田共同墓地

|

墓の前橋といわれる東高野街道の石橋(文字は明治37年7月と読み取れた)を渡り、東高野街道を一路星田駅へ。 この頃より、急に雲行きが怪しくなり、雷も鳴り出し大雨となる。丁度運良く、道沿いの民家の駐車場で全員一時休憩。 待つこと15分ばかり、やっと雨脚もおさまり、足元を気にしながら一里塚に到着。

|

東高野街道沿いの民家の前に奇麗に

手入れされた紫陽花が見事に咲き誇っていました

|

|

突然の雷雨が行き過ぎた東高野街道を歩く

星田駅方面を望む |

|

| 道沿いの小川は濁流で水嵩が増していた |

一里塚跡石碑

|

東高野街道の阿弥陀さん |

|

|

| 陸軍中尉・中村純一戦地の地 |

昭和20年7月9日、米軍機P51約50機が来襲、大阪上空で空中戦があり、鹿児島出身の中村純一中尉が操縦する戦闘機・飛燕が撃墜され、星田に墜落しました。

中尉は、パラシュートで脱出しましたが、米軍機が翼でパラシュートのロープを切り、中尉は水田にしぶきを上げて墜死され、星田の村民が手厚く弔われた。 |

|

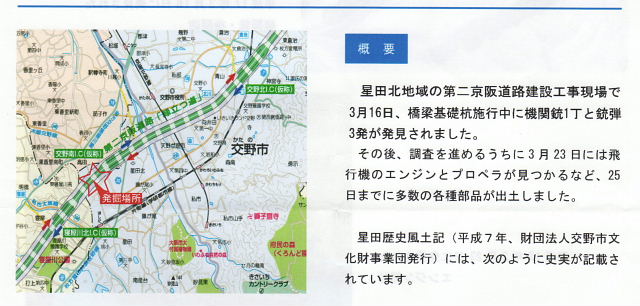

2005年3月16日、交野市星田北8丁目の第二京阪国道作業地にて、飛行機の残骸が発掘された。調査の結果、発掘されたエンジンのマークから飛燕のもので、中村中尉が操縦されていたものであることが確認されました。

なお、発掘された飛行機の出土品は、現在、いきいきランド交野のロビーに展示されています。

|

|

突然の雷雨もおさまり、最後に「中村中尉鎮魂碑」に参拝し、星田駅にて午前11時過ぎ解散しました。

参加された皆さん、不順な天候の中、お疲れ様でした!

|