| 出発地点の京阪河内森駅前で平田政信さんの挨拶 |

|

|

|

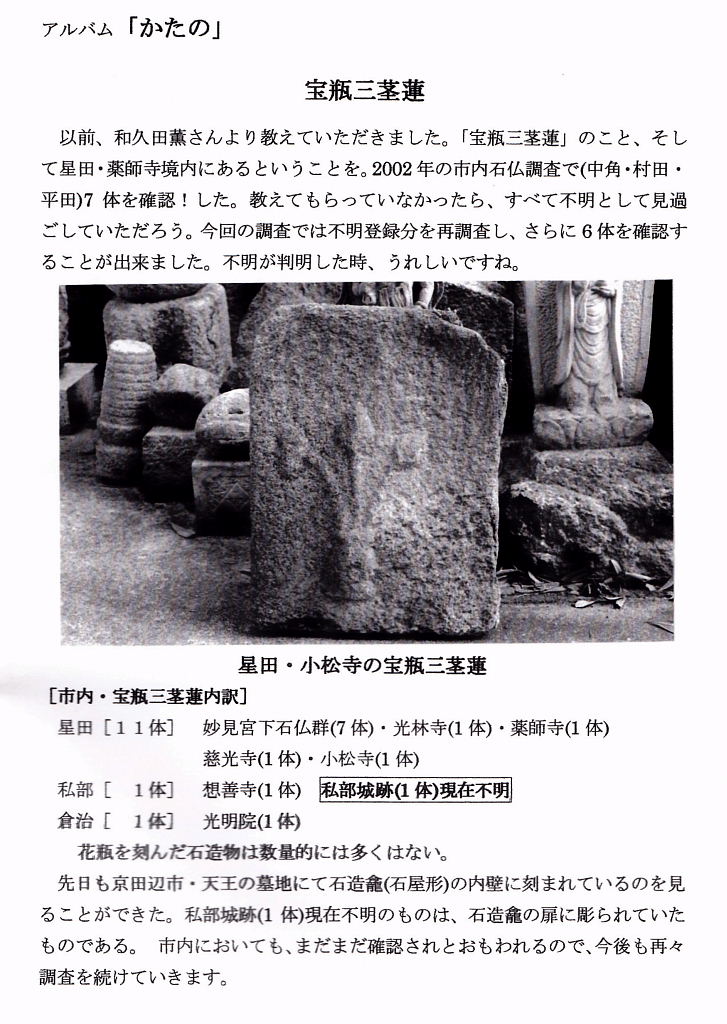

石清水八幡宮三宅荘園墾田之跡 石碑

小久保川の北側の道の下にあり、分かりにくい場所に建っている

(私市2丁目8番1号先) |

平安時代に入ると、朝廷の力が弱まる一方、各地の豪族や寺社が強くなっていった。 貴族、寺社等は、自分達が農民を使って開墾した土地や、他からの寄進を受けたりした土地を増大していった。このような朝廷の力の及ばない土地を荘園といった。

天暦三年(949)、三宅山一帯が石清水八幡宮の荘園となり、その範囲は、交野地方の山々一帯1400町歩(私部山、寺、森、私市、星田山一帯)に及ぶ広大なものだった。それに、山年貢を収める倉庫・荘園の管理をする役人の住む住宅地など、6町歩、荘司が荘園内の農民を使って耕作する田(佃)が、23町歩も付随していた。未耕地が次々開発されて墾田となっていくと、人口も増え物産も増大して行った。

当時、寄進された荘園は荘園の管理人(荘官)によって運営されていた。荘官は直営田をもらい荘民に耕作させていた。この土地を佃といい、私市の千手寺(観音寺)に寄進された荘園が院田(いんでん)であり、地名として残った。 |

=廃千手寺(如意輪観音坐像・聖観音立像)= 交野市私市

千手寺は私市の院田(いで)にあり山号亀王山、寺号は観音寺ともいいました。

元禄年間に記された禅僧月潭の「獅子窟寺記」に、亀山上皇(90代・鎌倉1260-1274)が紀伊熊野神社参詣滞在された時、体の不調を訴えられました。ちょうど熊野三社の高官であった叔父静仁法親王の勧めで、獅子窟寺の薬師仏にその平癒を祈願され、ここを行在所となったが、後に千手観音像を祀って寺院とした。

この後大坂の陣の頃、諸堂は焼き払われ廃墟となりましたが、江戸時代に再興され、幕末まで存在しました。現在は、寺域の一部に収蔵庫が建てられ、地元の人々によって市指定文化財の仏像をはじめ多くの仏像が祀られています。

このあたりを院田(いんでん)といいます。病気も良くなり、大変お喜びになって、ここに観音寺をお建てになりました。このお寺の維持のため、田をお与えになったので、院田(亀山院の寄進された田)という地名が残った。現在は井出(いで)と呼ばれている。

|

電柱に 地名 インデン |

石清水八幡宮三宅荘園墾田之跡 石碑

|

石清水八幡宮三宅荘園墾田之跡 石碑

|

加賀田用水 樋の尻川

天井側の小久保川堤防の下を通っている |

|

|

小久保川の堤防の下を通って北へと流れている

|

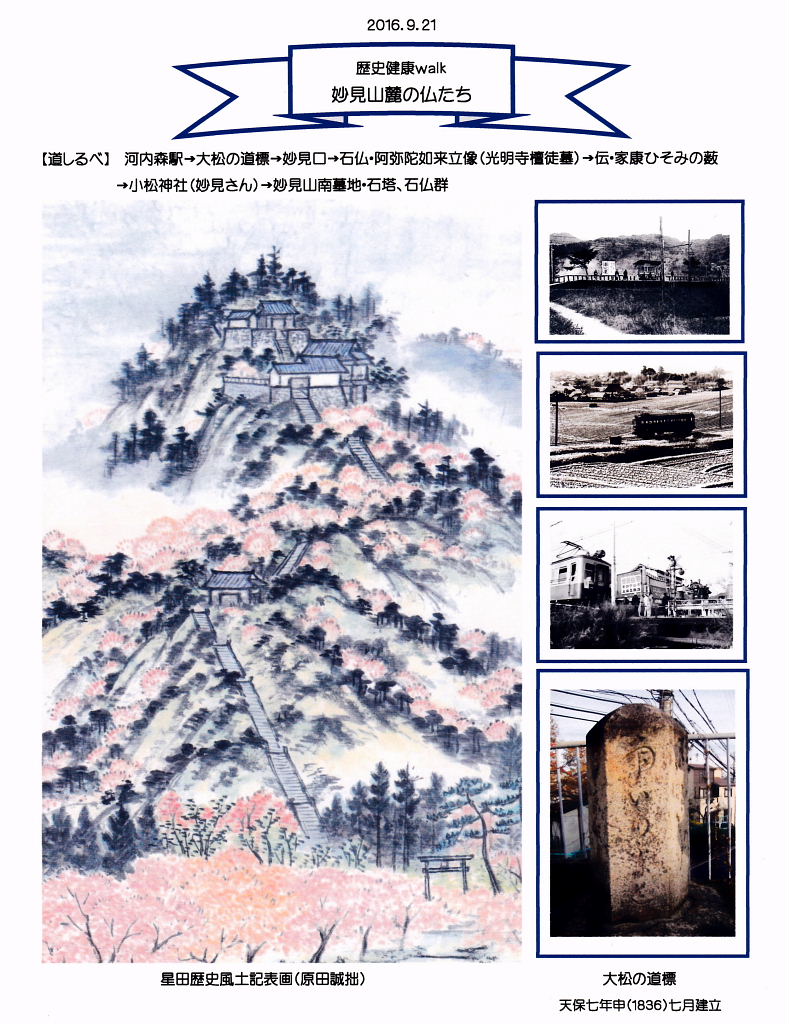

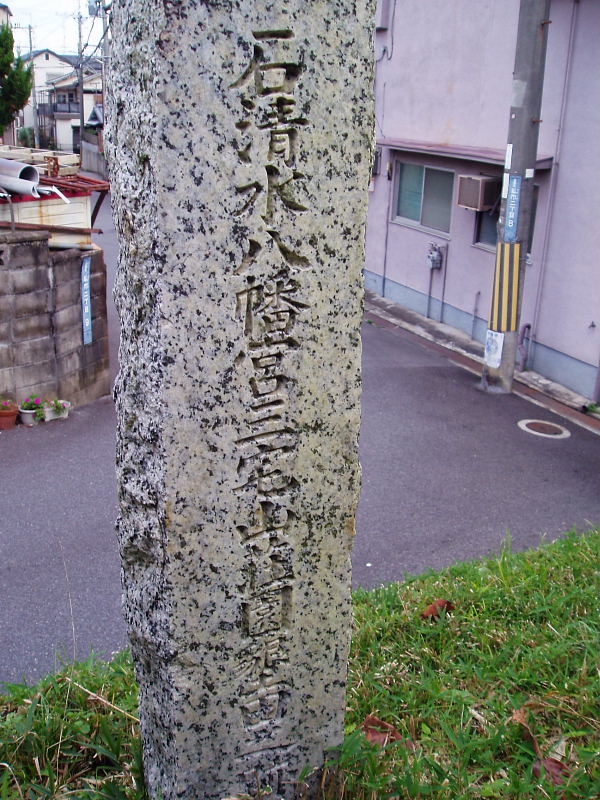

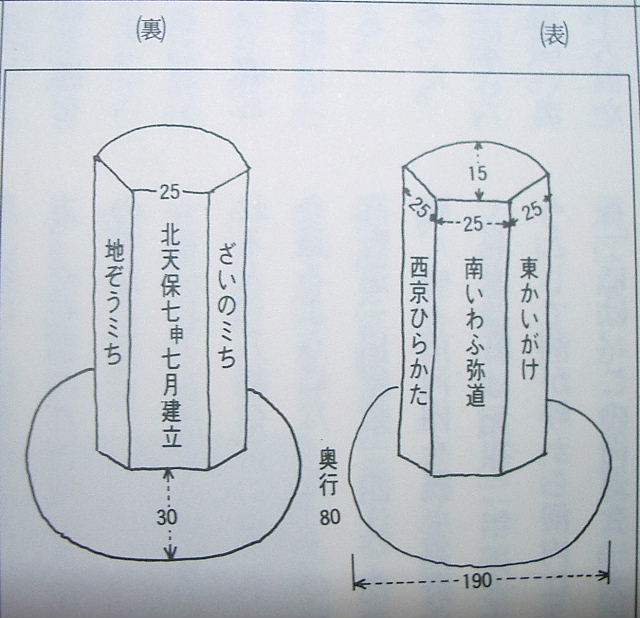

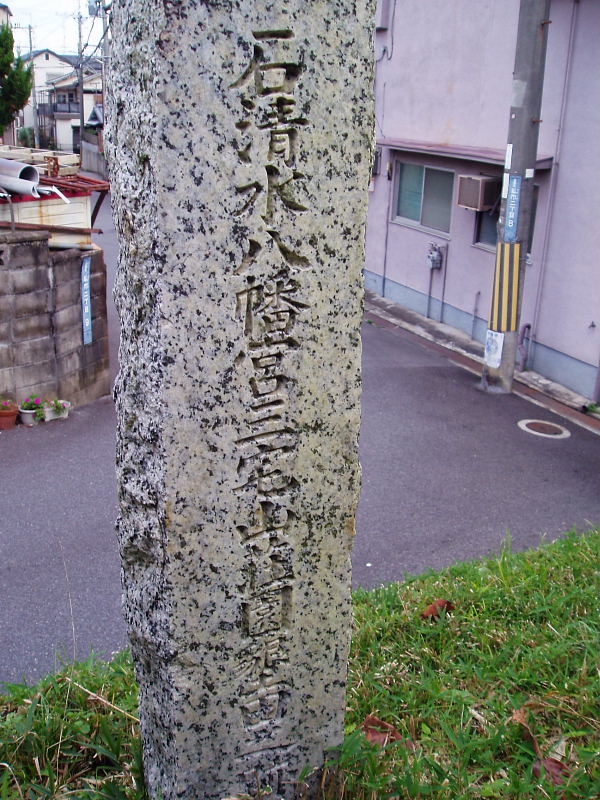

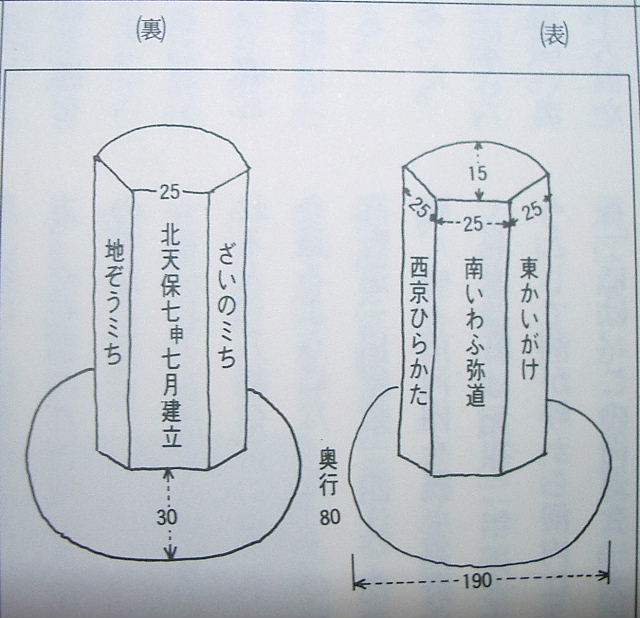

磐船街道の六角形の道標

私市の旧道の入口(大松の辻)に道標としては

珍しい六角形のものが、常夜灯とともに保存されている。

ここは、「かいがけの道」の分岐点である

天保7年(1836年)申7月建立

昔、この交差点の北西に大松(おおまつ)という大きな松の木が植えられており、

私市の住民の集まりなどの目標場所でもあり、村の中が一望できる高い場所であった。

|

磐船街道は、

大阪府枚方市と奈良県生駒市を結ぶ街道。枚方市で京街道と分れ,交野市磐船を通り,生駒山地北部を横切って生駒市にいたる。沿道には磐船神社や天ノ川沿いの鮎返しの滝などの景勝地があり、ハイキングコースとなっている。

|

|

南 いわふね弥道 東 かいがけ |

|

| 磐船街道から妙見口への道を進む |

磐船街道から藤が尾へと通じる古道

(私市村絵図に描かれている) |

|

軒先に、くぼみ石が数個、発見された! |

|

静かな住宅街、綺麗な白壁に板塀の風情のある小路です |

| 加賀田用水 記念碑 |

|

加賀田用水記念碑

大正12年10月の大雨で諸川が氾濫し加賀田用水堰が崩壊したため、美田50町余りが荒野になり村民は悲嘆に暮れた。私市の田圃の持ち主であった西村忠逸氏(1872〜1941)が深くこのことを悲しみ、同志たちと水利組合を組織して復興にあたることにした。同年12月に起工し、昭和10年5月に完成した。上流の堰を復旧しただけでなく、下流に一つ堰を設けて、新たな水路をつくった。

また、樋管を堅牢に改築した。清流が盛んに流れ、万年旱害の心配がなくなった。

平成6年12月吉日、記念碑の原文が風化のため再版する 加賀田水利組合 |

加賀田用水の取水口

撮影:黒田幸男さん |

|

| 私市・森を流れる加賀田用水 |

|

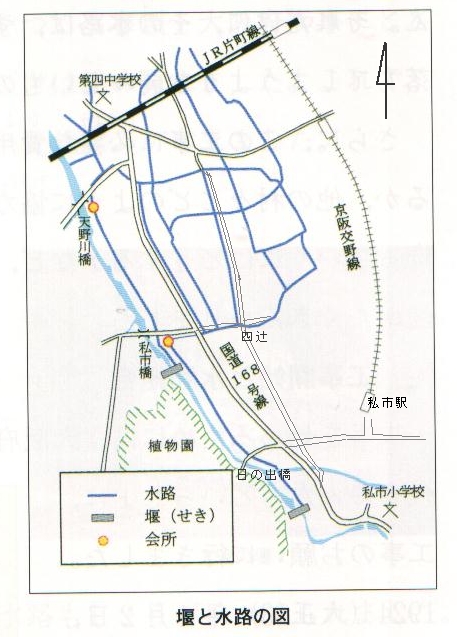

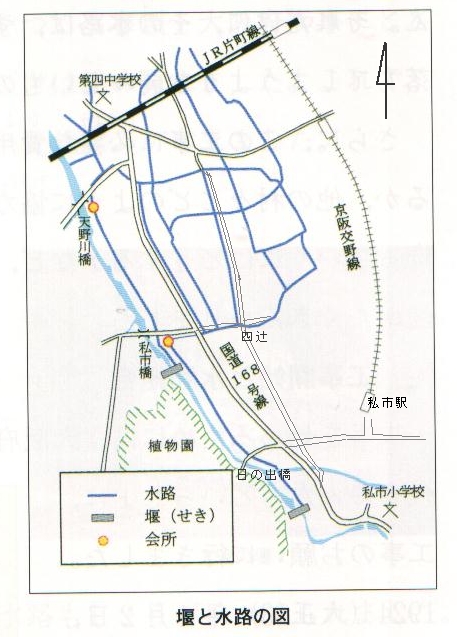

加賀田用水 : 江戸時代中頃(1700年代)、私市の池堂から森の加賀田に用水を引き、草川を通して私部の官田まで水を流したのが始まりで、明治16年頃、天野川の井堰が完成。

その後、大正12年10月の大雨で諸川が氾濫し加賀田用水堰が崩壊したため、美田50町あまりが荒野になり村民は悲嘆に暮れた。私市の田圃の持ち主であった西村忠逸氏(1872〜1941)が深くこのことを悲しみ、同志たちと水利組合を組織して復興にあたることにした。同年12月に起工し、昭和10年5月に完成した。上流の堰を復旧しただけでなく、下流に一つ堰を設けて、新たな水路をつくった。かが田の「かが」は利益・利得の意味で、収穫の多い田と言う意味であろう。

加賀田用水路への取り口は、市大植物園に渡る日の出橋の上流300mの場所にあり、落差10mはあろうか、天の川を石組みで堰き止め左手に造られている。加賀田用水は、私市から森、私部へと広く田圃の灌漑用水として今も利用され続けている。天の川の水を上手く取入た先人たちの汗の結晶である。

※ 私市の水利組合としては次の5つの組合がある。

1.加賀田水利組合 2.上代水利組合 3.開水利組合

4.潰れ池水利組合 5.持久水利組合

|

|

|

|

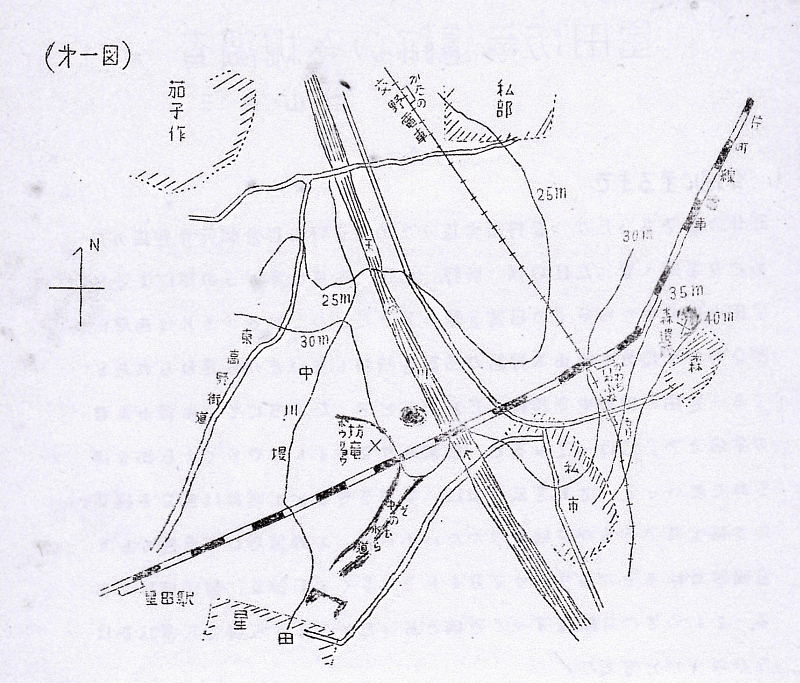

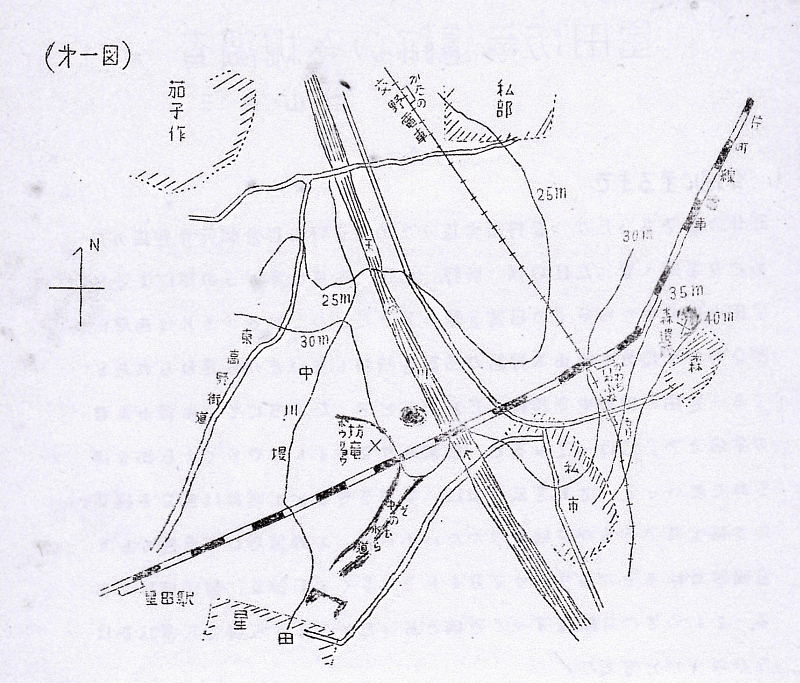

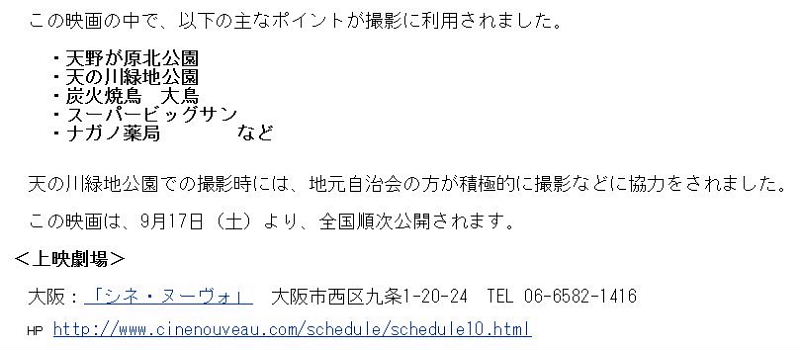

| 坊領遺跡の発掘調査 |

天野川緑地公園前で、星田北開発に伴う「坊領遺跡の発掘調査」の話をされ、皆さん大変興味を持たれたようです。

東坊龍と西坊龍の小字地名 「坊龍」は「坊領」であろう。

現在の藤が尾団地は、坊領と言いました。

星田山一帯は石清水八幡宮の荘園で、新宮山の高い段には八幡宮跡、北の低い段には愛染律院跡があり、愛染律院は真言律宗で八幡宮の社坊であった。その社坊の土地が坊領であったと言われている。

坊龍は、現在埋め立てられて藤が尾団地となり住宅地に変わってしまっている。

星田北開発・星田2丁目でホームセンターや食品スーパーの建設の動きがあり、それに伴う大規模な発掘調査が予定されており、交野の弥生時代の歴史が更に詳しく解明されるのではと期待されています。

妙見川が天野川に合流する地点の西側の低地であり、妙見川の扇状地勢の末端部で、天野川の後背湿地でもある。水に恵まれた場所で早くから水田地帯として開発され、星田地区の条里制が施行された場所でもある。

坊領遺跡は、昭和31年に発見され、32年交野考古学会で調査され、片山長三氏が「星田坊領遺跡の発掘調査」と題して報告されている。下記はその調査図面の一部です。

坊領弥生時代住居遺跡碑 星田北2−7〜44番土手に設置されている

緑色が坊領遺跡の発掘調査地点

|

| 天野川緑地公園 |

|

|

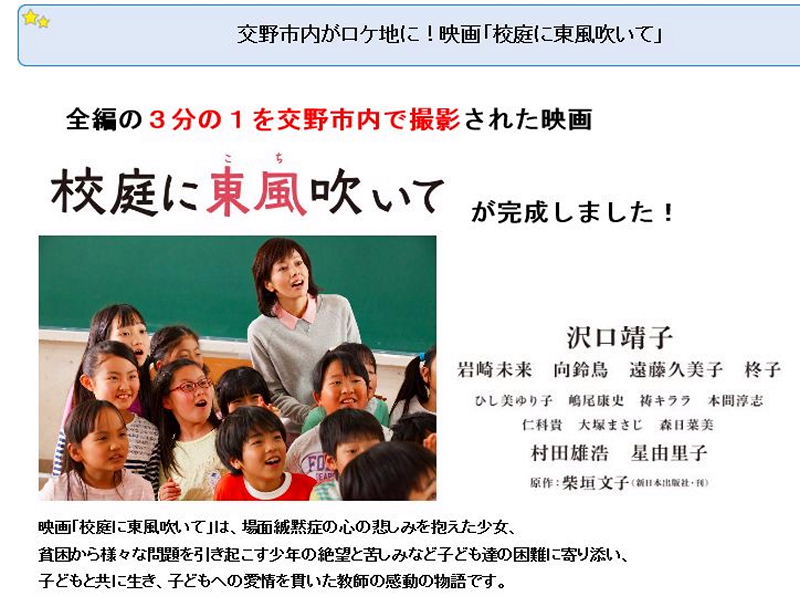

| 交野市公式ホームページを参照! |

|

|

| 昔、天井川だった「妙見川」沿いを妙見口まで歩く |

|

|

| 妙見口の地蔵さん |

|

|

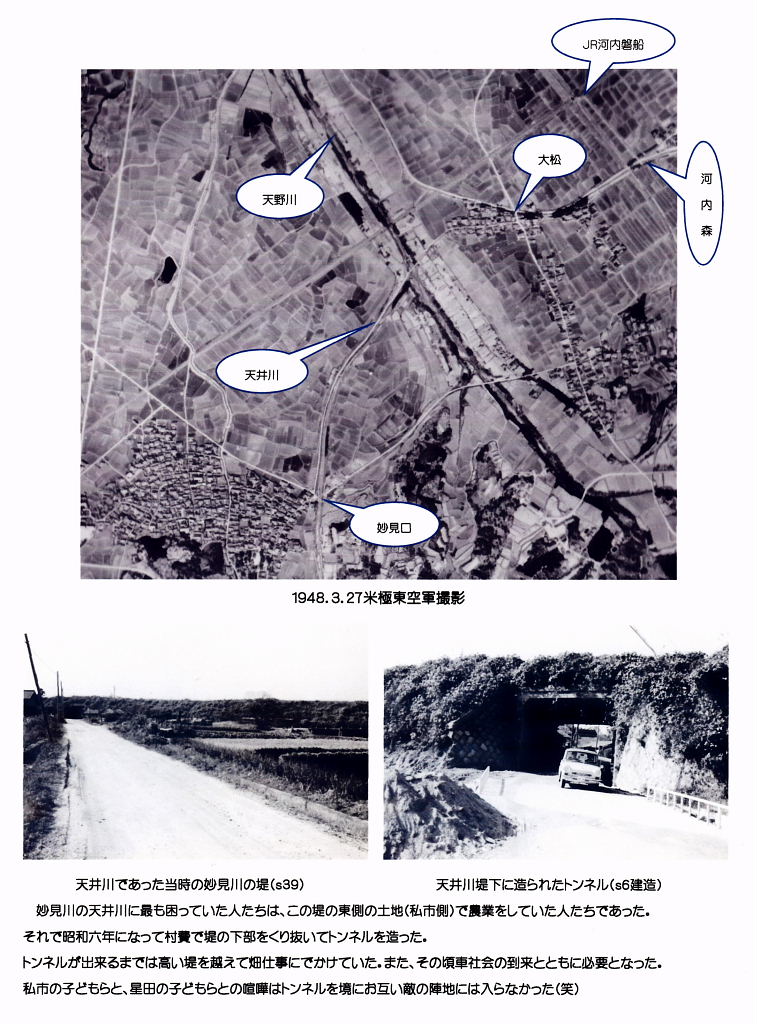

妙見川の天丼川に最も困つていた人たちは、この堤の東側の土地(私市側)で農業をしていた人たちであった。

それで昭和六年になつて村費で堤の下部をくり抜いてトンネルを造った。

トンネルが出来るまでは高い堤を越えて畑仕事にでかけていた。また、その頃車社会の到来とともに必要となつた。

私市の子どもらと、星田の子どもらとの喧嘩はトンネルを境にお互い敵の陣地には入らなかつた(笑) |

|

妙見川は昭和40年ごろまで道よりも高いところを流れる天井川でした。

星田と私市の往来は堤の下に造られたトンネルで、そのトンネルの上に置かれていたのが、現在の妙見口バス停横にある7体の石仏です。

この石仏は春には満開の桜の下で、夏には木々の葉陰の下で昼寝をし、秋には紅葉を楽しみ、冬には落ち葉のじゅうたんに身をくるみ暖をとられています。 |

|

かってこの交差点に私市から星田へ抜けるトンネルがあったことを知る人は少ないようだ。

昔、このあたりは星田の禿げ山から流れ出た沢山の土砂で一面妙見川原となり、流れる妙見川も大雨のたびに土砂で川底が埋まり、雨が止むと村人は総出で川底をさらえて、その土砂で両側の堤を一層高く、厚く盛り上げた。

それを繰り返していると妙見川は高い堤の天井川となり、その下を通行に便利なようにトンネルが掘られた。(昭和6年)。トンネルの上にあった、地蔵さんは今は、妙見口の交差点の東南角に祀られている。

昭和41年の妙見川改修大工事でトンネルはなくなり、旧川の跡は道路と住宅になり、妙見川原からこのトンネル跡までの350mは桜並木が延長され、下流の藤が尾地区には、府営と供給公社の団地が建ち、現在は一大住宅街となっている。

|

|

|

|

星田名所記 春潮亭芦屯(作) 文化文政の頃(1804〜1829) |

今年7月23日〜24日、

星田妙見宮鎮座1200年奉祝大祭が盛大に開催されました! |

| 光明寺の檀徒墓の阿弥陀如来立像 |

|

|

妙見口の仏さんから100メートルほど上流に行き、住宅の間を左に入ると星田光明寺の墓地があります。この墓地は寺の宗派から真言墓と呼ばれています。

中に入ると正面に阿弥陀如来立像があります。像の背面には二重円光背、首には三つの膨らみを設け、三道(優しさ・素直さ・暖かさ)を表しています。

石仏さんの前にすわり、こちらから語りかけてみれば、何か語りかけてくるようです。 |

|

|

なんでも聞き入れてくれそうな優しい表情をされていますね!

|

星田妙見宮 今年7月23日〜24日

鎮座1200年奉祝大祭が盛大に開催されました |

|

|

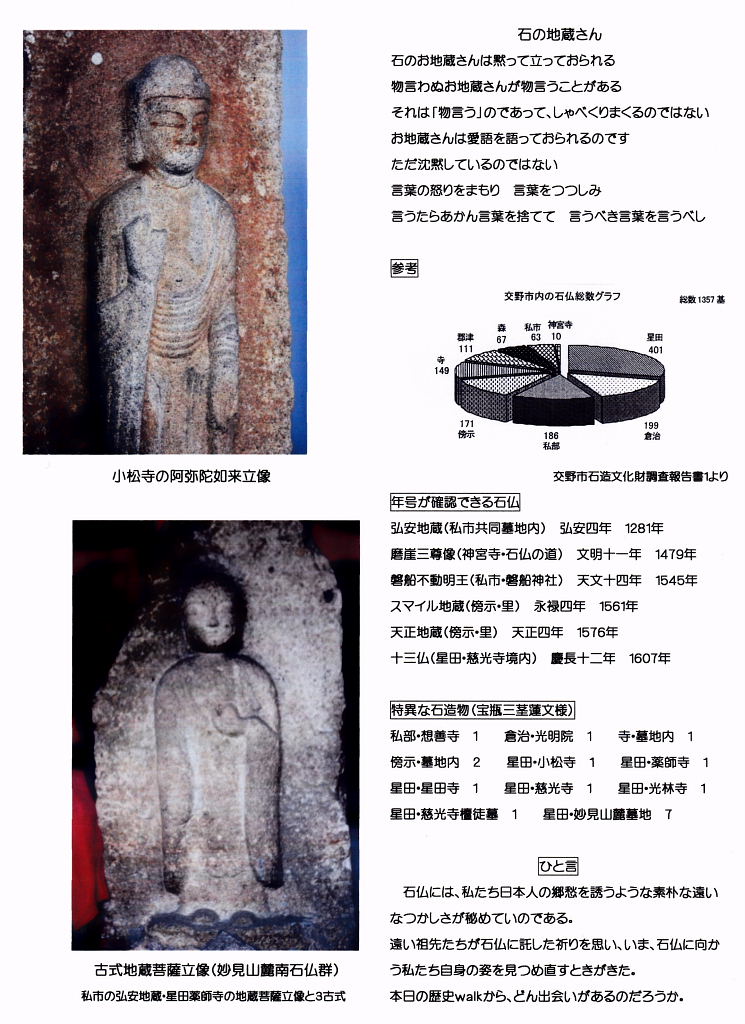

| 妙見山南の墓地 石仏群 |

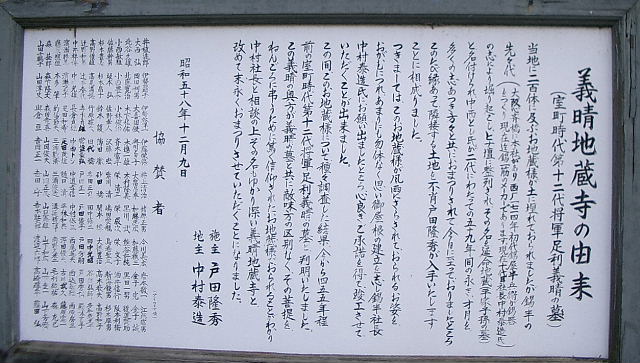

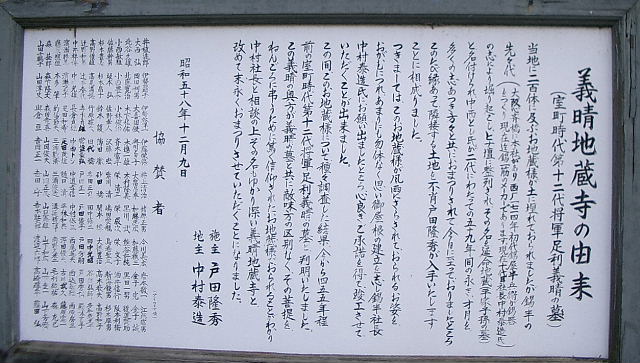

妙見山南の墓地・鎌倉墓 |

妙見さん裏参道へと通じる、妙見川を更に溯ると、左手に「鎌倉墓」がある。明治時代にこの地を入手した人が開墾して果樹園にしようとしたところ、約200基の墓石類が出土して現在、「延命地蔵尊」として祀られている。石造物は鎌倉中期が一番古く、室町時代に及んでいるが、江戸時代の新しいものは見当たらない。

この墓地からも、宝瓶三茎蓮が7体確認されている。また、来迎印阿弥陀石仏や松香石の古式地蔵など珍しい石仏がある。この墓地は、一般庶民の墓でなく、小松山(山中)にあった小松寺の上級の僧のものであろうと考えられている。(故西井長和氏) |

|

|

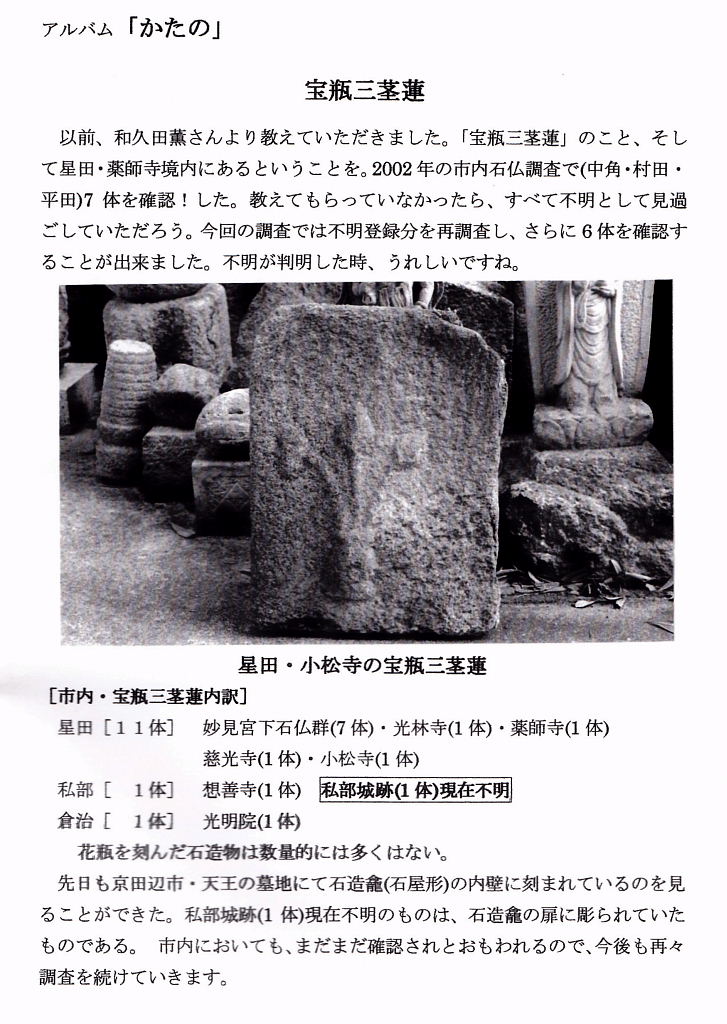

(石鏃NO131号を参照 下記に転載)

2002年の交野市内石仏調査の際、宝瓶三茎蓮を7体確認し、今年再度の調査で6体を発見した。

この日も、京田辺市の天王墓地内で石造龕(石屋形)の内壁に刻まれているのを発見。

花瓶を刻んだ石造物は数量的に多くはない。 宝瓶三茎蓮発見に一同、大いに感動した一日でした。

|

|

|

|

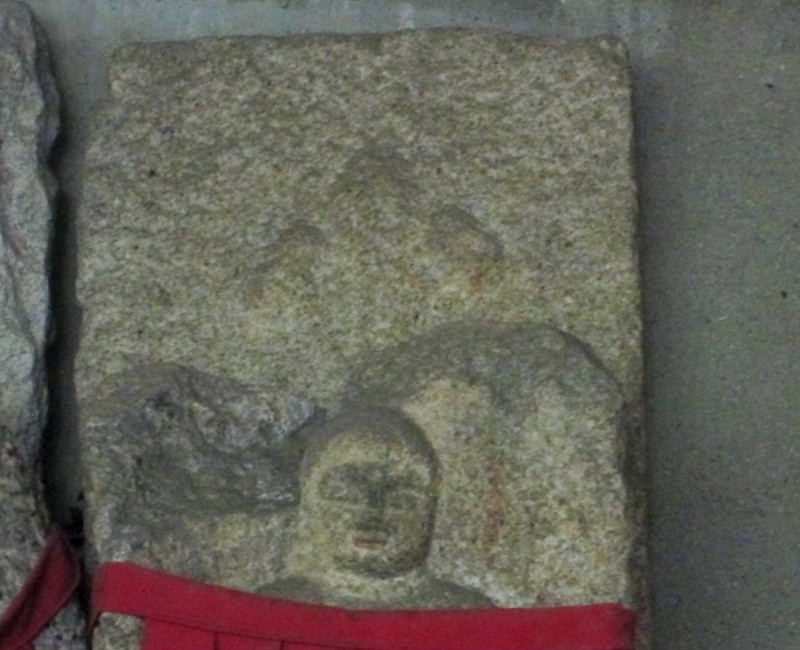

石造龕(石屋形)の内壁に

刻まれているのを発見 |

小松寺 宝瓶三茎蓮 |

|

|

|

|

|

|

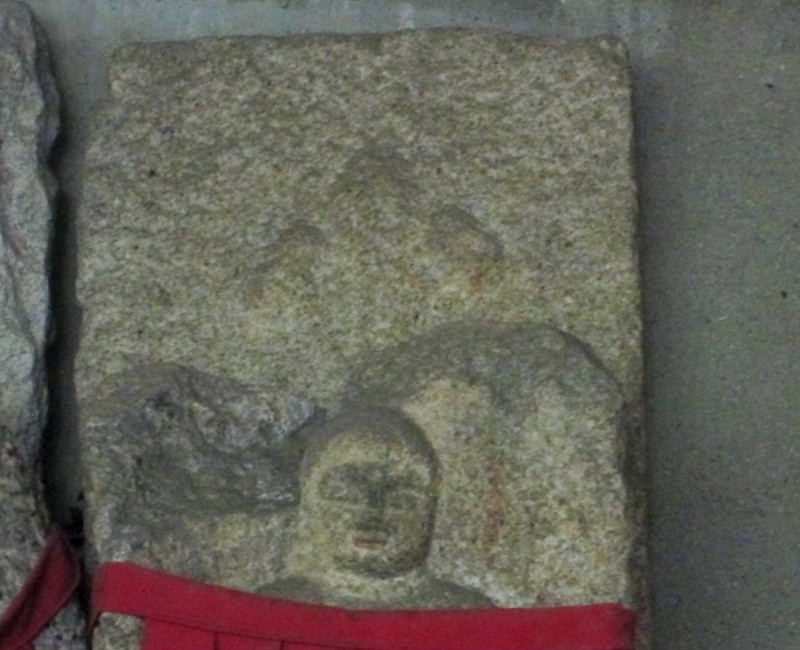

松香石の古式地蔵

右手を下げて与願院を示し、左手に宝珠を持つ |

小松神社(星田妙見宮)裏参道入口のそばに、「鎌倉墓」と呼ばれるお堂が建てられています。

ここには周辺から掘り出された石仏・石塔など200基以上が集められています。中でも地蔵菩薩立像は像高42センチで右手に宝珠を持ち、左手は錫杖を持たず、与願印の印相を結ぶ古式地蔵です。

交野市で古式の形式をもつものとしては、私市・共同墓地と星田・薬師寺とこの地蔵菩薩の3体だけです。 |

|

手前の地蔵尊の後ろに「宝瓶三茎蓮」が見える |

|

| 小松寺の阿弥陀如来立像 |

|

小松寺は江戸時代の宝永元年(1704)に創建されました。寺の名前は平安時代、星田の山中にあった「小松寺」の字を継承したと伝えられています。境内を進むと墓地の休憩所横で阿弥陀如来立像の石仏さんが迎えてくれます。

小松寺にはそのほか室町時代の明応2年(1493)の刻銘のある宝筺印塔の一部や、花瓶が彫刻された、仏像を安置するための石龕(石の箱)の一部が大切に保管されています。 |

|

|

以下は、2006年9月9日 第79回交野歴史健康ウォークで

小松寺にお邪魔した時の様子です。

三宅山・小松寺(しょうしょうじ) |

次に案内頂いたのは、桜並木を西へ折れ、直ぐの小松寺(しょうしょうじ)であった。

妙見の桜並木の西側の小丘が、法華宗尼崎本興寺の末寺三宅山・小松寺(しょうしょうじ)である。

かっては、「新宮山の椎の実、法華の山桃」と、村童の楽しみの遊びの森であったが、山桃の巨木や常緑のモッコクの林は伐採されて、今はその面影がない。創建されたのは、宝永元年(1704)の300年前である。 |

|

|

|

| 小松寺の阿弥陀如来立像 |

|

| 小松寺秘蔵の「五輪塔の台」と「宝瓶三茎蓮=右」 |

|