交野歴史健康ウォーク 第161回 =山の根の石仏を訪ねて= 2016.11.15(火) 京阪河内森駅 午前10時集合 行程 : 京阪河内森駅⇒森・磐船村役場跡⇒森の地名⇒城戸⇒灯篭の辻・蛙石⇒ 須弥寺⇒三十三観音⇒堂池⇒大畑古墳⇒寺たつみ山(石灯籠)⇒ かさんど池⇒とんど場地蔵⇒かたのドーム 12時過ぎ解散 案内:平田政信氏(交野古文化同好会) 参加者 22名(会員18名) |

|---|

須弥寺門前で記念撮影  |

| 交野歴史健康ウオークは11月15日(火)午前10時、京阪河内森駅前に集合。前日、夕方遅くから雨が降り出し明け方にはやっと雨が上がり、当日はお陰様でまずまずの秋晴れに恵まれ、22名(会員18名)が参加され和気あいあい大変楽しいウォークとなりました。 先ず、高尾部長より挨拶があり、続いて、講師の平田政信さんよりウォークの行程など案内の後、山の根の道や石仏について詳しく解説いただきました。 森村の磐船村役場跡・地名を皮切りに、蛙石の伝説、須弥寺では五穀豊穣と子孫繁栄を願う陽石のことや三十三観音、唐うす地蔵のこと、森惣墓入口の一石三尊にまつわる石仏との対話、堂池に注ぐ新川の歴史のお話などなど何度お聞きしても飽きることのない軽妙な語り口にすっかり酔いしれました。 先月に引き続き案内役をお引き受け下さった、平田さんの楽しく分かりやすい、交野に心底惚れ込んだ平田さんのお話ぶりに、参加された皆さん一様に話に引き込まれ、笑ったり頷いたり本当に楽しい歴史ウォークとなりました。 初めて参加された方からは、「いろんな歴史も良く分かり、尚且つ健康を願ってのウォークにすっかり嵌ってしまいました。」との感想でした。 |

| 本稿を記載するにあたり、講師の平田政信氏よりレジメを頂戴し、併せて「交野市史」「広報かたの」他、諸資料集を参照させて頂きましたこと、記して感謝申し上げます。 |

| |

|

| 「山の根の石仏を訪ねてのレジメ |

|---|

.jpg) |

.jpg) |

古代における「山根街道」の正確な道筋については不明ではあるが、現在残つている古記録によると、交野市内では三つのルートがあったことがわかる。 「河内国輿地便覧」(明治二年) 長尾北峠~長尾~藤坂~津田(天平の津田寺、治郎兵衛宮、古城)~ 野~倉治(清水谷古墳、倉治古墳群、機物神社、開元寺)~ 神宮寺(早期縄文)~ 寺(弥生中期、徳泉寺)~ 森(弥生中期、須弥寺)~私市(弥生中期、天田神社)~星田(弥生中期、星田神社、星田寺、円通院、新宮山八幡宮、愛染律院)~ 大谷~打上から南へ続く。 「旭尋常小学校郷土誌」(大正六年) 磐船村大字私市より来り、星田村を貫通し、学校前を西に寝屋に貫走す。と記す。学校前とは、星田駅南にある尋常小学校をさし、当時は私市から星田の村中を通り、駅の南から西へ寝屋に通ずる道を「南山根街道」と呼んだ。なお、星田村役場財産原簿に駅前の「四〇〇九番地の三の一畝十三歩その他三筆を、南山根街道道路として、明治三十九年に村が購入したと記されている。 従来の道は利用が減つて、駅前を通るルートがこれに代わるものとして、整備されたのである。 この他に私部を通る山根街道がある。 「枚方市史」第I巻で八幡~志水~長尾~藤坂~津田から私部に出る街道もまた山根街道と称されて、往来がひんぱんであつた。と書く。 この山根街道は、私部の西、上ん山が終点で、大正天皇御幸記念碑の前がそれであり、本尊掛松の前を東高野街道が通り、その分岐点に道標が二基建つ。 明治三十七年に大阪府が建てた道標には「山根街道私部、津田、山城道」とある。 「山根街道」と書いた道標はここだけである。 星田歴史風土記 平田調整 |

.jpg) |

.jpg) |

高尾企画部長の挨拶 |

平田政信氏の挨拶 |

|||||||||||||||||||||||||

講師の平田政信さん |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 森にある交野市農協磐船支店の北に当たる。農協の倉庫になっている所で、交野市は旧交野村(こうのむら)、磐船村が合併されて成立している。旧磐船村の村役場がここにあった。森、寺、私市等が村域で、主として竜王山から磐船神社と山地と、そのふもとの村を中心にしていた。一番大きな村が私市であるから、人口はそんなに多くはなかった。 江戸時代以来続いてきた交野の村々は、明治22年に、交野村=こうのむら=(それまでの郡津村・倉治村・私部村)、磐船村(それまでの寺村・森村・傍示村・私市村)、星田村の3つにまとめられます。 昭和14 年には交野村と磐船村が合併し、交野町が誕生しました。昭和30年、交野町と星田村が合併し、現在の交野市の前身となる交野町が誕生し、昭和46年に交野市となりました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

磐船村役場跡 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

歴史健康ウォーク「地名を歩く」より 今日の話はなんでっか?2002.9.16(No35)

地名を歩いてみました。地名地図を見ながら現地を訪れは゛背景が良く分かる。地名は、人間とかかわりが出来たから出来た。この「出来たから出来た」ことを調べていったら、いろいろなことがわかる。

まず、私達の住んでいる地域の地名から調べ歩いて行くことにしました。

森地区の大量権(だいりょうごん)は小字地図には「大量橋」となっているが、村人は「大量権」と言っている。

今回のウォークでどちらが本当なのかを確認することが出来ました。 現在「大量権」の一部が駐車場となっており、そこには「大量権駐車場」の看板が掲げられていました。

やっぱり歩いてみなければわかりまへんなぁ!

「大量権」(だいりょうごん)が正しい地名でしょう。

「権田」と同様、開墾地のことである。しかも大規模に開かれたものであろう。

南側(天田の宮北側)を流れる小久保川の水を利用したり、森新池の水を利用したりして、扇状地の扇夾部の砂質の所の開墾が行われたところと思われる。

また、この辺りを城戸(きど)という。

森の西の出入り口の所を城戸、東の出入口を北城戸と言っている。「城戸」は「木戸」であろう。

森を通過して山麓沿いに走る山根街道がある。この道路の東西の出入口に木戸を設け、村に出入りする人々を見張ったり、村への乱入者を取締ったりしたところであろう。夜間は木戸を閉めて村を防備したのか?。

城戸のすぐ南に天田の宮が、北城戸を出た所に須弥寺があって、どちらも村人の信仰の場所である。

その場所に立って当時を偲べば、昔の人々の生活が手に取るように分かるのも「地名」を歩いてこそ。

「あなたの足下に地名がある」

2002.09.14「第36回歴史健康ウォーク」より

|

||||||||||||||||||||||||||

| 油田(あぶらでん) :森は石清水八幡宮の神人(じにん)として昔から仕えてきているので、油田は八幡宮の燈明の油代として、この田の米を上げていたという説をとってある。 しかし、村の長老たちの中には、それもあったであろうが、天田宮の油代としてこの田の米を換金していたという両方の説がある。今はどちらが正しいのか判断する根拠がないのであるが、どちらも間違いではないだろうし、時代の違いから後世になるにしたがい、八幡宮よりも地元の氏神を大切にするようになり、天田宮の賄い用の田となったと考えるのが妥当のように思える。 大量権(だいりょうごん) :。「権田」と同様、開墾地のことである。しかも大規模に開かれたものであろう。小久保川の水を利用したり、森新池の水を利用したりして、扇状地の扇央部の砂質の所の開墾が行われたものと思われる。 城戸(きど)・北城戸(きたきど) :森の村の中から北東へ抜ける道があり、寺へと通じる道に出たところを北城戸という。 城戸は、京阪河内森駅より東へ、森に通じる道路がカギ型に曲がる合流地点を言う。 城戸とは、木戸のことで、森を通過する山根街道の東西の入り口に木戸を設けて、村を出入りする人々をチェックしたり、村への乱入者などを取り締まったり、夜間は戸を閉めたりして、村を防備した所である。 |

||||||||||||||||||||||||||

大量権(だいりょうごん)付近 |

||||||||||||||||||||||||||

|

蛙石の言い伝え ふるさと交野を歩くひろい話(二)より(奥野平次著) 昔、河内郡交野の森という村の城戸(きど)という処に、由松とお種と言う仲の良い夫婦が住んでいた。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| この伝説は、寝屋川市のおばあさん(2代も前)の話として原稿が残っていると、門真市文化財愛護推進委員の方から奥野平次さんが受け取られたという経緯があり、今から180年も前の蛙石の話がよそで生きていたということです。 | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

大灯篭の足元にくぼみ石が! |

||||||||||||||||||||||||||

|

「くぼみ石」の由来を聞く。 昔の子供たちが、餅つき遊びをした石の跡だという。 「この石にじーと耳をあててみ、ぺったんこ、ぺったんこ、ぺったんこ・・・・ぺったんこの音が聞こえてくるやろ」と、亡くなられた奥野平次さんは子供たちにいつも言っておられたという。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しばらく行くと民家の軒下に、農閑期に牛を訓練したと言う牛引き石がある。 三角形をした石の頂点の部分に綱を入れる穴が掘られている。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

水分地蔵 |

||||||||||||||||||||||||||

北城戸付近 大門酒造正門の「無垢根亭」より大門酒造の長い塀があったが、今は住宅地化している。 山麓沿いを走る山根街道の出入り口に木戸を設けて、 村に出入りする人々を見張ったり、村への乱入者を取り締まったところだ。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 北城戸付近、須弥寺へ向かう | ||||||||||||||||||||||||||

須弥寺の門前で記念撮影 紅葉が眩しい! |

||||||||||||||||||||||||||

須弥寺本殿 |

||||||||||||||||||||||||||

二体ほど唐臼地蔵が見つかります。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 森新池を通り過ぎ、傍示への道を登ってゆくと、山側にU字溝で作られた小川が流れている。この小川を「新川」といい、200Mばかり登ったところに、交野水道局の貯水槽が2基あり、その手前を流れている小久保川から水の取り入れ口が造られている。 ここから延々1300mの水路が、森の山裾を縫うように堂池まで造られている。木立の中、薮が繁る中を先人達が苦労されて造られた貴重な水路である。 さらさらと流れる水の音を聞きながら、どんどんと小川沿いの小道を歩く。時々、立ち止まって回りの山合いを見渡し、心地良く水が流れる様に感激を覚える。幾度か曲がりくねった道を抜けると、突然目の前が開け、手前の森の村里の向こうに、交野市の町が一望される見事な風景が目の前に現れた。探検隊の皆、歓声を上げる。 堂池まで1300mを歩き、汗水流して造られた村人たちの苦労がしみじみと偲ばれた。堂池は沢山の水量で一杯だった。 堂池の北側の崖の海成粘土層を観察。森の惣墓に入ると、左手に迎え六地蔵、さらに一石三地蔵尊が祀られていた。その後、須弥寺で村里にあったといわれる沢山の石仏にお会いした。 円通山須弥寺の建っている場所が「堂ノ前」で、須弥寺の観音堂の建っている岡が「堂山」である。観音堂の山という意味で堂山と呼ばれている。 |

||||||||||||||||||||||||||

森の堂池 |

新川 |

|||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

堂池 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| <史跡ミニガイド> 新川(用水路、森堂池まで1300m) 河内森駅(京阪電車)の北側の道を山に向かって、農協磐船支店の南を通り、山神(尾根)の裾にある傍示道を上がってゆくと、交野市水道局の2基の貯水槽がある。その手前の川が東から西に流れ、貯水槽の左前でどんどんになって谷に落ちる。このあたりから小久保川と呼ぶのだろう。新川は、ここから川下に向かって落ち口の右側にあるU字溝から始まり、堂の池に入る。 「新川は、山神、卵塔、檜木山、楢が谷、檜木谷を経て堂の池まで1300mはあるだろうか。」 この新川は、向井さんや村民の協力で出来たそうである。 「川手をどうつけるかを苦労された。現在の消防署の東側から提灯の灯りで高低をはかったそうである。」「どんなに苦労されたか。千日も熟慮されたという。測量の結果川床がどこの山にかかっても協力することが条件とされた。」 須弥寺の当時の住職も、池底にごみが溜まらないようにと石の阿弥陀様を池の底に安置され、たらい船に乗ってはごみ集めをし、樋からごみを流すことに努力されたそうだ。 森堂池 森南3丁目に円通山須弥寺がある。南側にある池が堂池である。 須弥寺に向かって突き出している丘陵とその西南に同じ方向に出っ張った尾根の間の谷を堰き止めたものである。この池の水は、森の水田に供給されている。面積は43.17アールである。 堂池の海成粘土層 堂池の北側の道の北側の崖に、厚さ2mの海成粘土層が見えます。 海の底にたまって出来た地層を海成層といい、海底に積もった粘土層を海成粘土層という。 昔は、「交野は海でしたという」、証拠である。 森新池 河内森の駅より森へ入る道の途中にあるのが、森新池という。面積は50アールあり、池への水は小久保川のの上流の天田神社と第1幼稚園の東で川に堰があって、私市領へ引く水路と森新池へ引く水路に分かれている。池へはこの谷川の水が天田宮の北を通って入っている。 |

||||||||||||||||||||||||||

もう一度、付近の地図で位置を確認してください! なお、大和川と書いて、「おちがわ」と呼びます。

|

||||||||||||||||||||||||||

| 森の惣墓入口の六地蔵と一石三尊像 | ||||||||||||||||||||||||||

| 森の惣墓に入ると、左手に迎え六地蔵、さらに一石三地蔵尊が祀られている。 | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 現在・過去・未来を表わす一石三尊像 平田政信さんの「今日の話はなんでっか」を参照 |

||||||||||||||||||||||||||

|

亡くなった人を救う地蔵の能力を、より具体的に表現しているのが、墓地の入口などにまつられている六体地蔵です。輪廻(りねん)する六つの世界、地獄・修羅・人・餓鬼・天・畜生の六道のすべてに分身して、その世界の衆生を救うのが六地蔵です。

亡くなった人が六道のどこにいようと、地蔵菩薩がそれぞれに合った姿で出現して救ってくれる、こんな願いが六地蔵にはこめられているのです。また、六体地蔵は墓を見守ってくれている。

参る前には「いつもお世話になっています」帰る時は「またお願いします」とお礼を言うのが作法です。 「おどんがうつ死んだら みちばたいける 通る人ごち花いける」

これは貧しい乙女の歌う五木の子守唄、人の心をしぼる悲しい物語が秘められているのでしょう。

野の仏の多様性はその時々の人の心の多様性をあらわしているのでしょう。

地蔵さんがずっと人間を救って下さっている。

とするとお釈迦が亡くなったあと、ずっと現在までも地蔵さんが人々を救ういちばん近い存在なのですから地蔵像の多さの理由もわかります。その能力は虚空蔵の蔵と同じで無限です。

地蔵の地は大地。大地はすべての生命を育む源ですから、地蔵菩薩の巧徳もあらゆるものをカバーしてくれているのです。

リリーフ役を示すものとして、釈迦如来(過去)・地蔵菩薩(現在)・弥勒菩薩(未来)で三尊を構成する例もあります。

また、パワーの具体的な例として「地蔵の十益」を説く経典があり、菩薩の身で修業に励む地蔵の立てた誓いのことです。この中には土地豊穣とか現存益寿(長生きを保証すると言うような意味)など主として現世の利益があげられています。

「お地蔵さんにお願いしたら何でも聞き入れてもらえる」という面では、現世利益のスーパースターである観音菩薩とかなり類似しています。

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 須弥寺は平安時代の初期に当たる淳和天皇の天長3年(826)僧空海が森の地にこられて、一草堂を結んだのが当寺の始まりと言われている。また、観音堂は清和天皇の貞観3年(861)大和国の大安寺の僧行教が天皇に奉じて、国家鎮護のために宇佐八幡を勧請(かんじょう)し、八幡の男山に祭って、石清水八幡宮とした。 この勧請のとき、行教は観音菩薩により宇佐八幡からの旅が警固されると信じたことから、この大任を果たすことができた。このことこから、この観音を「石清水八幡警固観世音菩薩」と呼んだのである。そして、この観音が須弥寺の南の上の観音堂に祭られている。その後この観音堂も荒れ果てることになったが、延久年間に森村に来た庄司の森宮内少輔が修復したため、それまでの「無垢根」村を「森」村と改めるようになったというのである。 |

||||||||||||||||||||||||||

観音堂 「石清水八幡警固観世音菩薩」が祀られている (最近改築された) |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

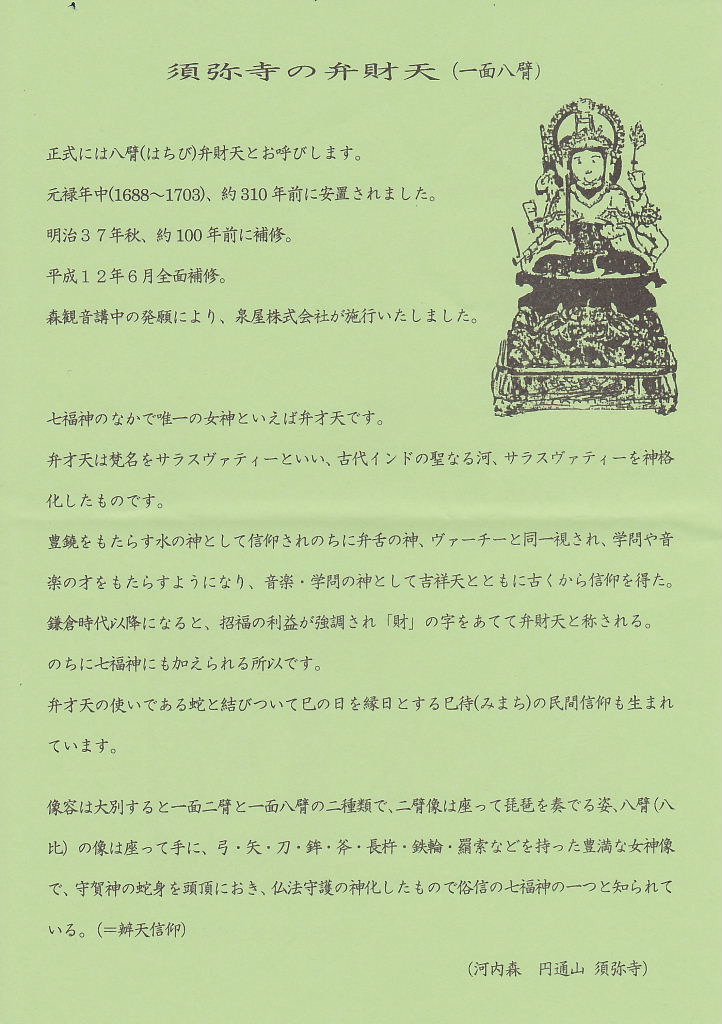

| 須弥寺の「参拝のしおり」 | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

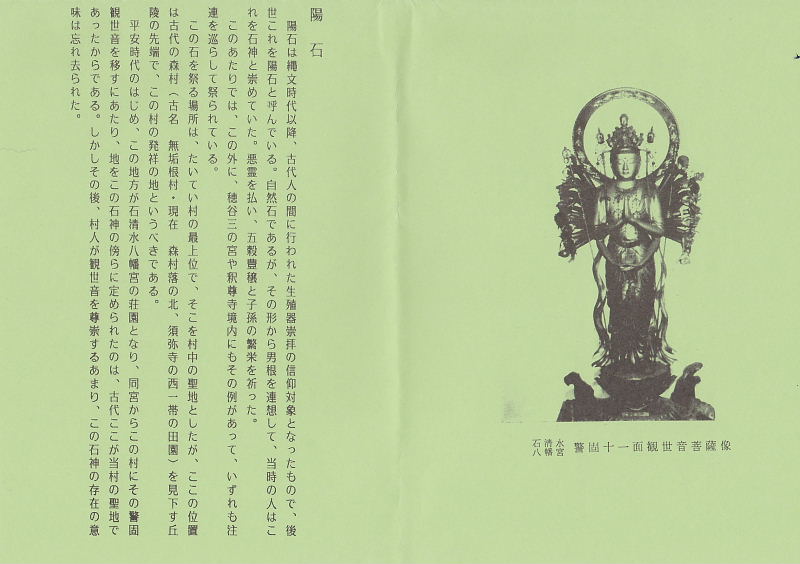

この石は、自然石ですが、その形が男根を連想させるため、当時の人々は石神と崇めました。 子孫繁栄を祈る古代人の間で信仰対象となったもので、後世これを陽石と称しています |

||||||||||||||||||||||||||

| 巽山(たつみやま)は南川の左岸「南川橋」の西南の丘陵を指して言っている。現在は泉ケ丘団地という住宅地になり、山が削り取られ、周囲より一段高い岡となっている。 巽(たつみ)は方角を指している。現在の寺からは西南の方角になり合わない。昔あった今井の集落からすれば、ちょうど巽の方角(東南)になる。東に竜王山が正面に見え、朝日を仰ぐ格好の地であった。 泉ケ丘団地の一番東の高台に座っておられるのが、泉ケ丘地蔵である。静かに西方向の東車塚古墳を見下ろしておられる。これからもどうぞお守りください! |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

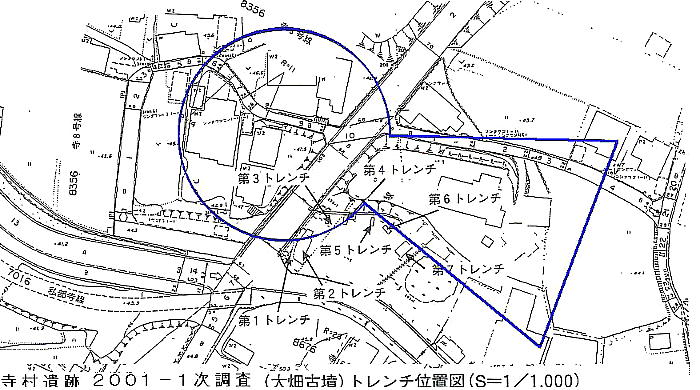

| 須弥寺から寺村方向へと進むと南川橋の交差点に出る。この交差点の北一帯は一段高い岡状となっており、水田にはなりえず、畑作と利用するのが精々であったため、大畑と地名が付いた。 大畑古墳は、交野で一番新しい前方後円墳で5世紀頃の築造とみられているが、今は住宅の下である。しかしながら、後円部を取り囲むようにして道が巡っており、前方部突端の「落ち」もハッキリ残っている。弥生時代の遺跡検出に伴って発見された。 弥生時代後期の遺物が出土した住宅地の上が最近の調査で、前方後円墳で、墳長90~95m、後円径50m高さ3m、前方部約50m高さ4mが確認された。 現在では、交野車塚古墳群に属していると分類されている。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

大畑古墳は後円部(向かって左側)と前方部(右側)が道路で分断されている |

||||||||||||||||||||||||||

東車塚古墳が発見された、交野高校が直ぐ近くに見えます。 |

||||||||||||||||||||||||||

八幡灯篭(はちまんとう) 元は、お大畑古墳に入り口付近に立っていた。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

JRの線路の向こうに交野ドームが見えます! |

||||||||||||||||||||||||||

寺の村 風景 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ●がさんど池 寺村には寺今池という大きな池があるが、近年、埋め立てられ、ゴミの廃棄場とかわりました。この今池の東、寺村の出た所に「かさんど池」がある。かさんど池、この池は大きな堤防がなく、水面とほぽ同じ高さぐらいに田んぼがあって西側の道路の面も水面とほぼ同じである。面積は12アール、一反少しということになる。 かさんど池という名前は良くわかっていないが「カサマ池」ではないかという。上手(かみて)の狭間地(さまち)につくられた池という意味である。北川の上流部にあたり、竜王山の断層崖下の湧水が源流になっていて、また、かさんど池の地域は小字名が「向垣内(むこうがいと)」とよぶ、この地の開拓に対してのかんがい用の池としてつくられたものである。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

かさんど池の阿弥陀さんは、今、京の山に祀られています! |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 創価学園ビクトリアグランド付近には、三つの池があります。 | ||||||||||||||||||||||||||

| ●あたらし池●寺新池●とんぼ池 この三つの池は「かさんど池」の上手に並んでいる。かさんど池を含めて四つとも面積が12アールから14アールとほぼ同じ面積であることも珍しいし、場所も近くに集まっている。かさんど池だけが民有地であるが、他の三つは区の池である。 一番上にある寺新池は92m、次いで寺とんぼ池とあたらし池がほぼ同じ高さの68mである。この地域が竜王山の切り立った崖の下に一番食い込んだ形になっている。したがって、棚田が一番発達している場所である。この北側と南側が尾根状の丘陵が西へせり出している形となる。すなわち北側は関西創価中・高校がある丘陵が尾上、高塚、刃墓、出走りと北川に沿う形で片町線あたりまで出てきている。一方、南側は傍示からの「オチゴ谷」がのび、丘陵上が現在の寺の集落となり、その先が巽山と片町線から交野高校付近まで南川に沿って西へのびている。その間を竜王山の山腹をえぐりとったような形で谷がくいこんでいる状態である。その摺鉢状の底と周囲に棚田がつくられ、池もつくられているのである。 池の成立はみんな新しく江戸末期か明治に入ってであろう。「とんぼ池」という珍しい名前がついているがこれはみのりの秋をあらわしたものであろう。秋の稲穂が黄金色に色づいて重たく垂れる。そこを飛び交うとんぼの群、豊かな秋の収穫を約束してくれる。このための夏の間の大切な水をあずかっている池であるといったことをさしてつけられた名前であろう。または秋にこの池付近によくとんぽが舞うので、ついたのかもしれない。 |

||||||||||||||||||||||||||

寺村の棚田風景 かさんど池の付近 |

||||||||||||||||||||||||||

| 寺の野道の辻に、祀られている。中世末の墓仏で阿弥陀の小像で、 祭祀場所がトンド場と呼ばれる小正月の火祭り場であることから、サエノカミとも考えられる。 また、書初めや手足のしもやけの形をとり一緒に燃やし、 書道の上達、しもやけを焼き散らす効果をこの場所で願った。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 額縁の風景を撮って帰ってください! | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

いまい(今井) 昔、寺地区は、JR学研都市線の西側、交野高校の北側の「いまい」という小字にあったという。 「昔、寺村は「いまい」にあってな、水が出て困り抜いたすえ、こんなところには、 いまいいまいといって今の寺村に移ったんや」と村の古老の話をして頂いた。 また、竜王山の麓から流れ出た北川の湧水が流れ込む、一段と低い地を冷田(ひえだ)という。 |

||||||||||||||||||||||||||

平田政信さん、本日の案内有難うございました! |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 参加の皆さん、大変お疲れ様でした! | ||||||||||||||||||||||||||