|

| 「天理教教会本部」の大きな神殿。1838年(天保9年)中山みきさんによって開かれた天理教の聖地、人類創造の地「おぢば」がここで、その広さは1万4000㎡、中心に建つ「神殿」は入母屋造で、東西南北に礼拝場があります。そして、これらを囲む様に天理市内のいたる所に「おやさとやかた」と呼ばれる鉄筋コンクリート和風5階建てが建っています。まるでアニメの「千と千尋の神隠し」に出て来たような建物ですね、と同行のN氏が言われた。なるほど、似てますね。JR天理駅で降りて駅前から1km続く天理本通りアーケードを東に抜けると、天理教本部神殿の前に出ます。 |

|

|

石上神宮の境内に入るなり、燈籠に巣作りしている「つち蜂」の話からツバメの巣作りなど、我々人間様もこのような生き物から生きる知恵を授かっているんですよ、と平先生はじっくりと諭されるように話された。 石上神宮の境内に入るなり、燈籠に巣作りしている「つち蜂」の話からツバメの巣作りなど、我々人間様もこのような生き物から生きる知恵を授かっているんですよ、と平先生はじっくりと諭されるように話された。

万葉集で「布留(ふる)の神杉」と詠われた「石上神宮」。石上(いそノかみ)神宮は布留社(ふるしゃ)とも云われ、大和朝廷の武器庫のあった所に建てられ、三輪の大神(おおみわ)神社と共に我が国最古の神社である。

神武天皇が即位後、物部氏の祖宇摩志摩治命に命じて宮中に祭らせた神剣を、崇神天皇の時、物部氏の伊香色雄に現在地に移させた。以後物部氏がこの宮を祭祀した。朝廷の武器庫ともなり、国歌非常の際には、天皇が行幸して鎮定を祈った。

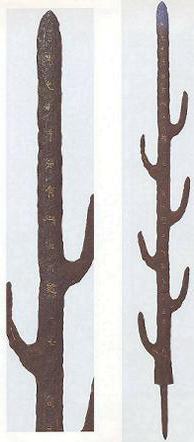

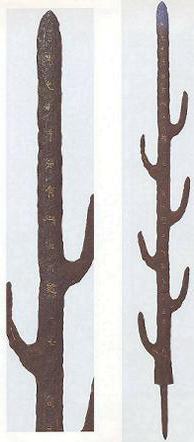

現在、国宝として指定されている「七支刀」(しちしとう)→は、石上神宮の神庫に、ながく神の宝として伝えられてきた剣。「しちしとう」「ななつさやのたち」とも呼ばれている。

長さ約75cmの古代の鉄剣。左右に3本ずつ交互に枝のような剣がついていて、中央先端の刃と合わせて7本になるところからこの名があり、剣の形状をしてはいるが、突き出した枝は戦闘には使えず、儀礼のために作られた、他に例が無いほど珍しい形の剣だと考えられている。

この剣を、石上神宮に祀ったのは、崇神天皇(すじん)で、七支刀には表と裏に次のような61文字が刻まれいる。

表 秦■四年五月十六日丙午正陽造百練鋼七支刀■辟百兵宜供供侯王■■■■作

裏 先世以来未有此刀百済王世■奇生聖■故為倭王旨造伝■■世

1600年ほど前頃(西暦369年頃)、百済王から倭王に贈られた刀であると、そのいきさつが記されているそうである。 |

|

神のお使い石上神宮の「鶏」

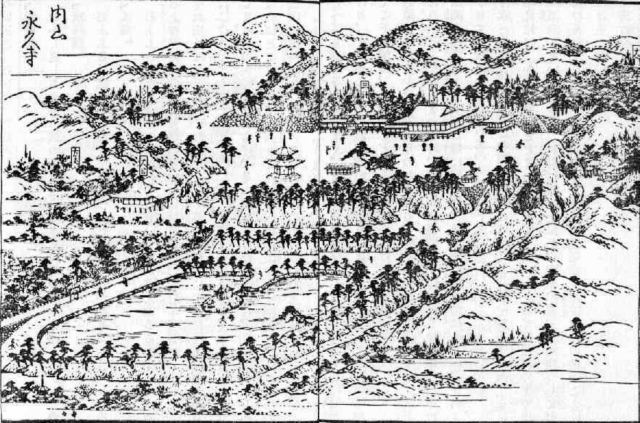

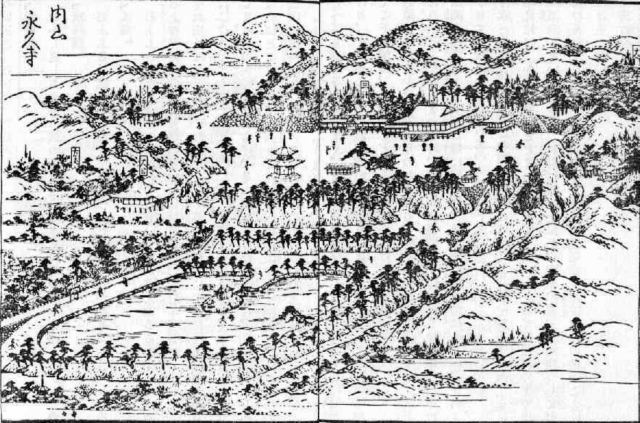

石上神宮の境内には矮鶏(ちゃぼ)や鶏が飼われ、彼らは神のお使いで、鏡池の所の鶏舎に天然記念物の東天紅(とうてんこう)も飼われている。 また、鏡池に天然記念物の馬魚(ばぎょ、ワタカ)がいる。これは内山永久寺跡の本堂池から引っ越して来た魚で、後醍醐天皇の御乗馬の斬られた首の子孫です。1336年(延元元年)12月23日第96代後醍醐天皇が京都を脱出し吉野へ逃れる時、内山永久寺に一時立ち寄りましたが、天皇の御乗馬が後を追って来た敵方の馬に応じて嘶(いなな)くと、所在がばれるのを恐れ、馬の首を切り落としたら、その首が転がって本堂池に落ち、「馬魚」になったと伝えられている。 また、鏡池に天然記念物の馬魚(ばぎょ、ワタカ)がいる。これは内山永久寺跡の本堂池から引っ越して来た魚で、後醍醐天皇の御乗馬の斬られた首の子孫です。1336年(延元元年)12月23日第96代後醍醐天皇が京都を脱出し吉野へ逃れる時、内山永久寺に一時立ち寄りましたが、天皇の御乗馬が後を追って来た敵方の馬に応じて嘶(いなな)くと、所在がばれるのを恐れ、馬の首を切り落としたら、その首が転がって本堂池に落ち、「馬魚」になったと伝えられている。

石上神宮境内を抜けて、永久寺跡へと向かう。永久寺跡は文字通り、「跡」であって、本堂池が残るのみで池の傍に芭蕉の句碑がある。 |

|

芭蕉句碑、若き日の芭蕉が内山永久寺のサクラを詠んだ句。

うちやまや とざましらずの 花ざかり 宗房(芭蕉の若い頃の号、33~4歳頃の作)

その頃の永久寺は、薬師寺、法隆寺などと比される大和の一大寺院であったらしい。サクラもさぞかしみごとであっただろう。「とざま」とはよそ者のこと。この寺は明治の廃仏毀釈で廃寺となった。 |

|

|

| 芭蕉句碑 |

内山永久寺石碑 |

|

| 内山永久寺絵図 (江戸時代に描かれた大和絵図より) |

|

内山永久寺跡の「本堂池」

内山永久寺は、1115年頃(永久年間)第74代鳥羽天皇の勅願によって創建され、50以上の堂塔が並ぶ大寺院で、山号を内山・院号を金剛乗院と云い、真言宗の大寺院でしたが、明治初年の廃仏毀釈で取り払われ、現在は本堂の在った所に池が残るだけです。中世には興福寺の末寺で、南北朝の頃には第96代後醍醐天皇が京都花山から吉野へ落ち延びる際に一時入寺して「萱の御所」とされ、江戸時代には971石の朱印地を与えられ、大和では東大寺、興福寺、法隆寺に次ぐ待遇を受けていた。

今は、往時を偲ぶものは池のみです。寒い中、釣り人が糸を垂らしていました。後醍醐天皇や芭蕉も、この道を歩いたのだ。古を偲びながら、柿やみかんの木が植えられた道を上ったり下ったり緩やかな道をあるく。小高いところからは大和盆地が見渡せて気持ちが良い。

道々、野鳥も観察しながらののんびりした散策。天候も穏やかで申し分なし。粟餅が美味しいと言われる「峠の茶屋」で昼食。午後からのウォークに備えゆっくりと休息をとる。

|

|

|

天理観光農園、峠の茶屋「ひがし」

ここの名物は「粟餅」で、他ではめったに食べられない。特に恋しい人との再会を待ち望んでる方にお奨めです。(万葉集に歌われている)

ここで、昼食。持参した弁当を食べられた上に、皆さん粟餅を注文されていました。美味かった!

|

夜都伎(やとぎ)神社の藁葺「拝殿」

「夜都伎神社」は、昔から奈良の春日大社と縁が深く、今の当社の本殿も明治39年に春日大社摂社の若宮神社から移築された。また、「拝殿」は藁葺(わらぶき)で、この地方では珍しい神社建築である。

|

| 夜都伎神社の赤い鳥居をくぐり、再び田圃の道をしばらく行き、山側に少し行くと、竹之内環濠集落に出る。 |

|

|

竹之内環濠集落

集落の入口の所まで行くと写真の様な環濠が今も残っており、そこから更に南へ約1キロほど行った所にも「萱生(かよう)環濠集落」が残っている。中世の大和の集落では、外敵の侵入を防ぐために、集落の周りに濠を巡らし、外への出入り口には橋を架けて、自衛していました。 |

集められた野仏群

この野仏群は、明治の始めの廃仏毀釈の時に捨てられたが、やがて復権して集められたものではないだろうか。もともと、野仏は道中安全、厄災進入阻止を祈って村境に祀られたもので、このように集まってはいなかった。綺麗なよだれ掛けが目立っていました。 |

|

|

「西山塚古墳」、主軸を南北に向け後円部をここらでは珍しく南に置いた前方後円墳で、全長114m、後円部の直径約65mで高さ10m、前方部幅約65mで高さ約7m、前方部2段、後円部3段に築造され、周囲に幅約20mの馬蹄形の周濠が巡らされていて、古墳自体が傾斜地に築造されているため4つの池に分かれている。

萱生(かよう)の集落の山側に、衾田陵があり、道沿いに柿本人麻呂の万葉歌碑が建てられている。 |

|

柿本人麻呂の「万葉歌碑」

衾道(ふすまぢ)を 引手(ひきて)の山に妹を 置きて

山路(やまぢ)を行けば 生けりともなし

柿本人麻呂が妻を山に葬って帰る時のつらさを歌った。人麻呂は宮廷歌人で、宮廷の慶弔、旅、狩、その他に古今の博識を織り込んで歌った。万葉集には、挽歌、雜歌、相聞歌と多彩にわたり数も多い。日本最初の職業歌人である。

引手(ひきて)の山とは、龍王山(りゅうおうざん)580mのこと。龍王山は、歌碑の背に横たわる青垣の山並みにひときわ高くそびえている。山上には、大和を代表する中世城郭である龍王山城跡があり、西斜面に600基の龍王山古墳群がある。

この辺りは、かって衾道と呼ばれた葬送の道であった。 |

|

継体天皇皇后「衾田稜」(左の奥に見える)、右奥に見える山は龍王山

この付近の山並みは素晴らしい。右奥の龍王山から下った左奥にこんもりとした森が見えますが、第26代継体天皇皇后手白香皇女(たしらかひめみこ)の「衾田稜(ふすまだりょう)」です。規模は全長約230m、前方部が撥形(ばちがた)に開く巨大な前方後円墳で、大和古墳郡では最大規模のもので「西殿塚古墳」と呼ばれ、古墳周囲の発掘調査で、葺石が見つかり、特殊器台型土器や、特殊円筒型埴輪等も発見され、3世紀後半に築造された古墳時代初期の巨大古墳である。また、手白香皇女は第29代欽明天皇の母にあたる。

この辺りのミカン畑や柿畑のある丸い小山は、その殆どが古墳であるという。15分ばかり歩くと長岳寺の門前に出る。今回の散策はお寺をパスして、平成12年に建てられた「トレイルセンター青垣」に立ち寄り休憩。山辺の道の展示パネルや黒塚古墳の石室の再現模型などを見学した。

センターを出て、しばらく歩くと右手に巨大な崇神天皇陵に出会う。 |

|

|

崇神天皇陵の濠でゆっくりとバードウオッチングを楽しみました!

長岳寺から「山の辺の道」を南へ歩き、すぐ手前に見えるのが崇神天皇陵(行燈山古墳)。第10代の天皇とされており、大和朝廷と言われる頃の実在の天皇とされている。神宮の創始、国津神の統合、そして近畿の周辺に兵を出して権勢を広めた。王権の確立の基を作ったとも言われている。

周郷は、江戸末期に柳本陣屋の織田氏が灌漑用を兼ねて大々的に整備しなおした。濠には、冬には鴨などの水鳥が沢山飛来する。

濠の中の古墳は全長が 242 mの巨大な前方後円墳で、濠の中には浮島もあり、奈良盆地を巡る青垣から西へ延びている丘陵端部の傾斜地に造られているため、濠は堤防によって三段に区切られ濠それぞれの水面差はかな

り高く、また、周濠の堤も高く造られているので、土手の上を巡ると眼下に奈良盆地が一望され、山の辺でも最も大和らしい所である。

折りよく当日は、沢山の水鳥たちに巡り会え、持参した双眼鏡を手に、ゆうゆうと泳ぐ水鳥たちを飽きることなく観察できた。オシドリ、マガモ、カワウ、カイツブリなどなど。

オシドリはカモの中では最も森林性のカモで、水面まで樹木が迫る池(交野の白旗池のような)を好み、どんぐりを食べ樹上で眠り、樹洞で営巣する。オシドリ夫婦と言う言葉があるが、シーズンごとにペアの相手は変るそうだ。

当日、山辺の道周辺で観察できた野鳥は、セグロセキエイ、ハクセキレイ、ムクドリ、メジロ、ヒヨドリ、ツグミ、ジョウビタキなどでした。帰りのバスは順調に走り、予定通り5時に交野へ帰着しました。

※当日、観察した野鳥の一部を紹介します。

2005.2.1

山の辺の道散策記拝見致しました。いつもながらよくまとめられていてただただ感心するばかりです。以前3回ほど行きましたが歩くのみでしたが今回は沢山勉強になりました。

聞き漏らしていたところもお蔭様でよく分かりましたし写真を見ると忘れなくていいですね。

それから運よく先生の近くで聞けて印象に残ったことがあります。一つはコウゾの皮を包帯や紐として使ったということ。もう一つは木村さんのイヌビワコバチの話(植物と昆虫が「共生」している有名な例)です。

知らないことを覚えるのって本当に楽しいですね。星の町交野からは特に沢山教えてもらっています。

益々のご発展を期待致しております。

|

石上神宮の境内に入るなり、燈籠に巣作りしている「つち蜂」の話からツバメの巣作りなど、我々人間様もこのような生き物から生きる知恵を授かっているんですよ、と平先生はじっくりと諭されるように話された。

石上神宮の境内に入るなり、燈籠に巣作りしている「つち蜂」の話からツバメの巣作りなど、我々人間様もこのような生き物から生きる知恵を授かっているんですよ、と平先生はじっくりと諭されるように話された。

また、鏡池に天然記念物の馬魚(ばぎょ、ワタカ)がいる。これは内山永久寺跡の本堂池から引っ越して来た魚で、後醍醐天皇の御乗馬の斬られた首の子孫です。1336年(延元元年)12月23日第96代後醍醐天皇が京都を脱出し吉野へ逃れる時、内山永久寺に一時立ち寄りましたが、天皇の御乗馬が後を追って来た敵方の馬に応じて嘶(いなな)くと、所在がばれるのを恐れ、馬の首を切り落としたら、その首が転がって本堂池に落ち、「馬魚」になったと伝えられている。

また、鏡池に天然記念物の馬魚(ばぎょ、ワタカ)がいる。これは内山永久寺跡の本堂池から引っ越して来た魚で、後醍醐天皇の御乗馬の斬られた首の子孫です。1336年(延元元年)12月23日第96代後醍醐天皇が京都を脱出し吉野へ逃れる時、内山永久寺に一時立ち寄りましたが、天皇の御乗馬が後を追って来た敵方の馬に応じて嘶(いなな)くと、所在がばれるのを恐れ、馬の首を切り落としたら、その首が転がって本堂池に落ち、「馬魚」になったと伝えられている。