弥生時代 私部・倉治・郡津に集落が誕生

交野海

タイムトンネルをくぐって10万年前ヘー

弥生時代 私部・倉治・郡津に集落が誕生

![]()

交野海

タイムトンネルをくぐって10万年前ヘー

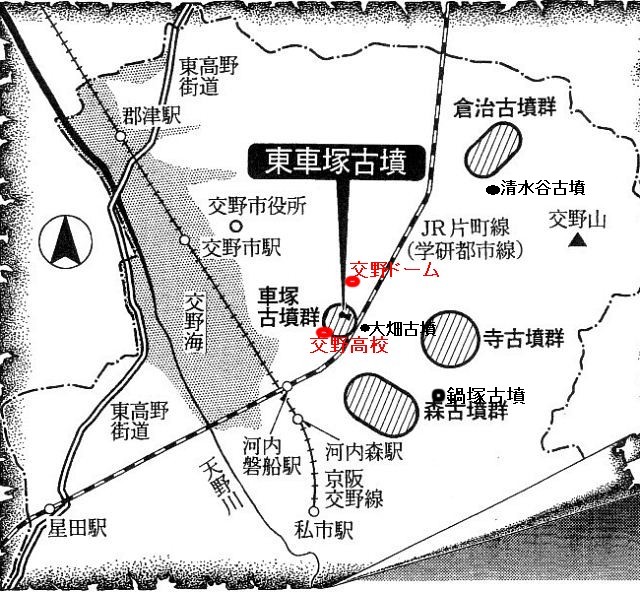

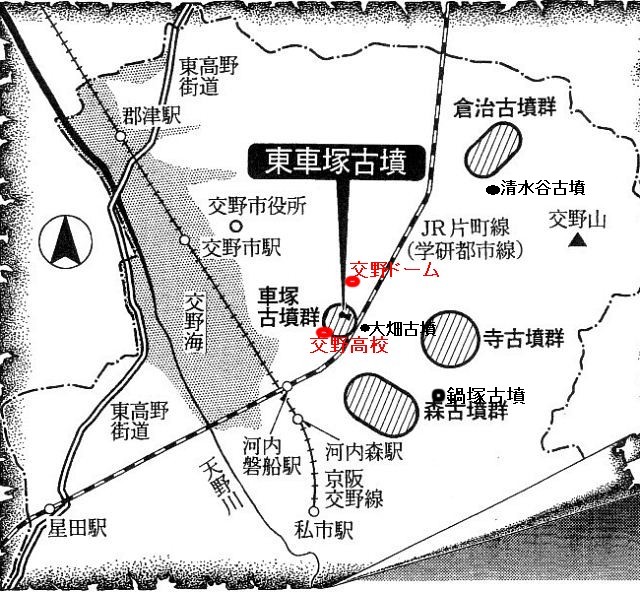

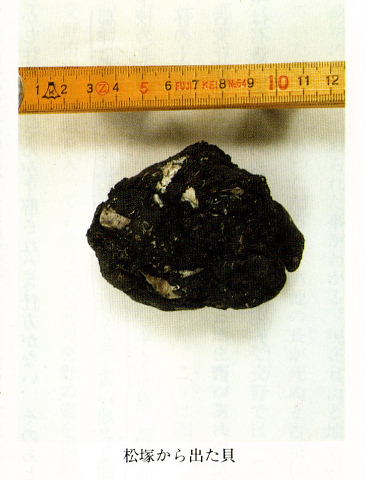

地球は温暖化時代。海面は上昇して、大阪平野の奥まで浸入していました。地形からみて、現在の沖積平野あたりが海たったようです。上の地図をご覧になってください。海はJR片町線まで入り込んでいます。郡津駅・交野市駅、青年の家、4中あたりは海の中です。 昭和60年9月、松塚でマンションの建設のためにボーリングしたところ、地下33mから 「マガキ」一「ナミマカシワ」が出土しました。どちらも塩水の中で育つ貝です。この貝が存在していたのは10万年〜7万年前で、「交野海」のあったことが証明されたわけです。⇒ 〔縄文時代〕 一般的に1万2000年前から弥生時代の始まる2300年前までの約1万年の期間をいいます。また、この間を草創期、草期、前期、中期、後期、晩期の6時期に区分されます。 旧石器時代と同様、繩文人は狩猟、漁労、植物採集の生活を送っていました。市内では神宮寺遺跡と旭遺跡(星田)です。 〔弥生時代〕 2300年前、北九州で稲作が始まり、3世紀には北海道を除く日本の全域に稲作農耕を基礎とする文化が広がって行きました。4世紀になると、畿内を中心に、古墳に埋葬されるような権力者か出現。古代国家が形成されるようになります。この間の数百年間を弥生時代と呼びます。 金属器の使用が始まり、この文化は大陸からの渡来人によって伝えられました。 現在の集落の位置とは少し違いますが、市内の私部・倉治・郡津などは、この時期に誕生しました。 〔古墳時代〕 寺古墳や倉治古墳は後期の造営 3世紀末から7世紀までの間です。一般的には、古墳の立地、埋葬地とその副葬品などから、前期、中期、後期に分けられています。 前期古墳は、被葬者が自分の支配地を一望できる尾根筋 などに造営。埋葬は竪穴式石室や木棺直葬です。 中期になると、平野部の小高いところで、畿内を中心に巨大な古墳が多くなります。 後期では、大陸から横穴式石室が伝わり、小規模な横穴式石室の古墳が、群れをなして造られるようになります。 市内では鍋塚古墳・森古墳群が前期(4世紀)、東車塚古墳は中期(4世紀末〜6世紀)、大畑古墳、寺古墳群や倉治古墳群は後期(6世紀後半〜7世紀初頭)に属します。 |

| それぞれの古墳についての詳細は次を御覧下さい! 鍋塚古墳(前期) 森古墳群(前期) 車塚古墳群(中期) 大畑古墳(後期) 寺古墳群・塚穴古墳(後期) 倉治古墳群・清水谷古墳(後期) |

近畿中央部における出現期古墳の分布

| 交 野 | 枚 方 | 寝屋川 | 四條畷 | 大東 | |

| 3世紀 | 鍋塚古墳 森1号墳(雷塚) |

||||

| 4世紀 | 森2号墳 森3号墳 森4号墳 妙見山古墳 |

万年寺山 禁野車塚 藤田山古墳 牧野車塚古墳群 |

忍岡 |

||

| 5世紀 | 東車塚古墳 東車塚南古墳 (日の丸古墳) 車塚5号墳 西車塚南古墳 |

姫塚 |

太秦高塚 |

墓の堂 三味頭 |

堂山 |

| 6世紀 | 大畑古墳 倉治古墳群 |

禁野上野 白鶏塚 |

更良岡山 | ||

| 7世紀 | 清水谷古墳 寺古墳群 |

寝屋 石宝殿 |